ウガヤ王朝とは、『上記』「竹内文献」『神伝上代天皇紀』などの古史古伝に記載されている神武天皇以前の古代王朝で、ウガヤフキアエズの共通の王名を持つ王朝とされている。鵜茅草葺不合尊は、『古事記』、『日本書紀』、神社伝承では、神武天皇の父とされているが、『上記』、「竹内文献」、『神伝上代天皇紀』などの中では神武以前に何代か続いた王朝の始祖とされている。これらの文書の中でも天皇の数や王朝の継続期間が一致していないので、架空の存在と考えられているが、その元となる王朝があったのではないかと古代史の復元では考える。

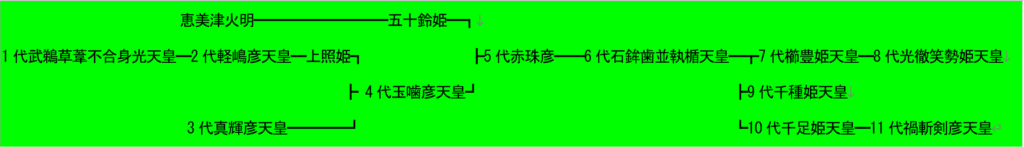

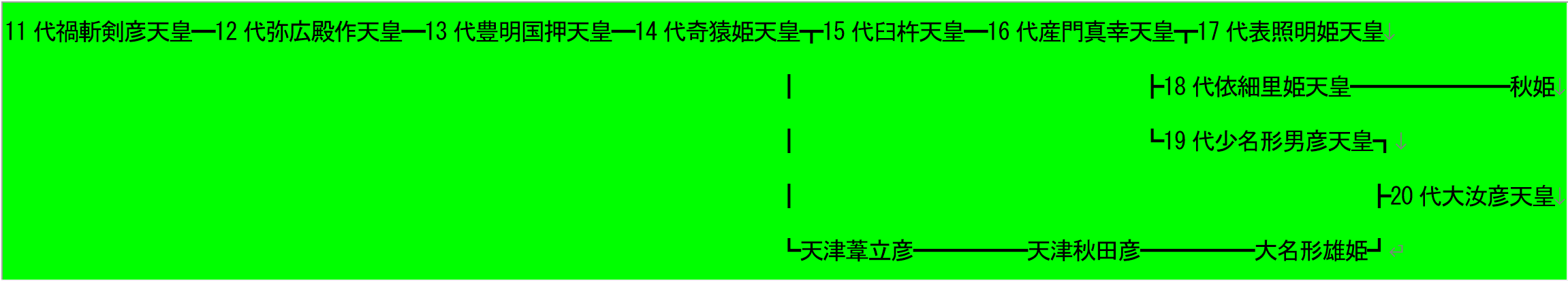

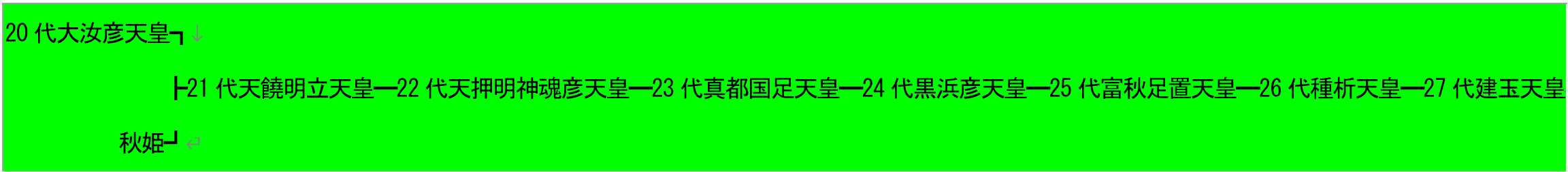

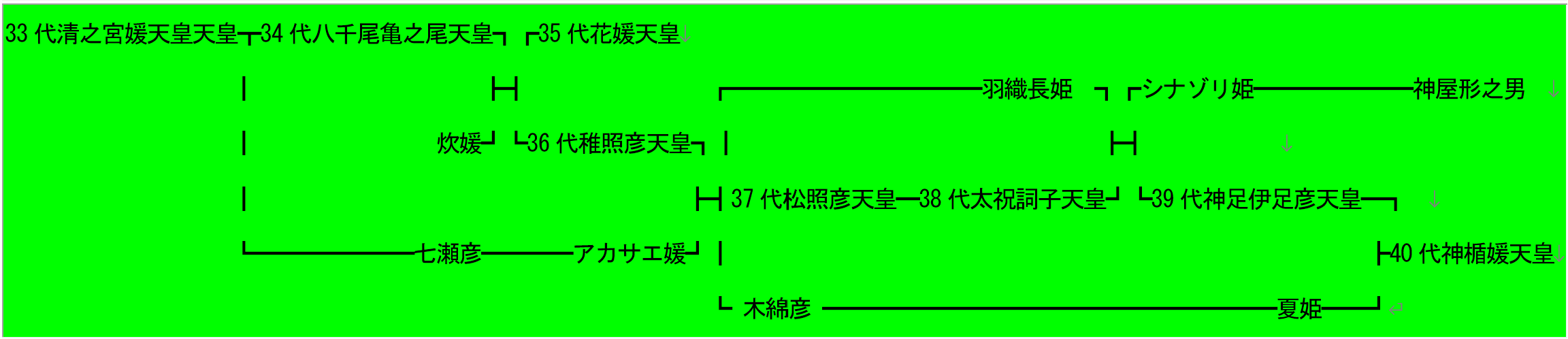

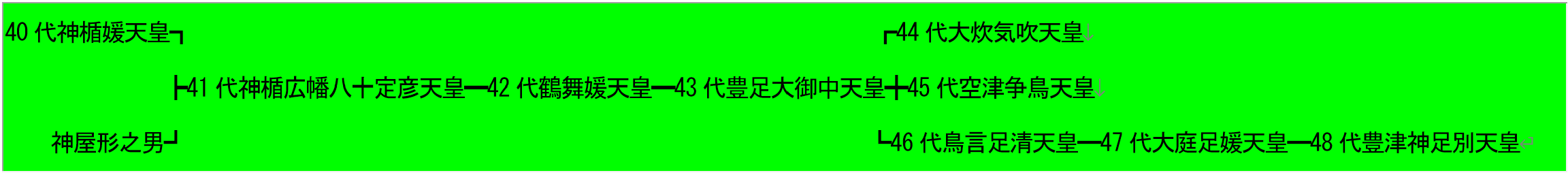

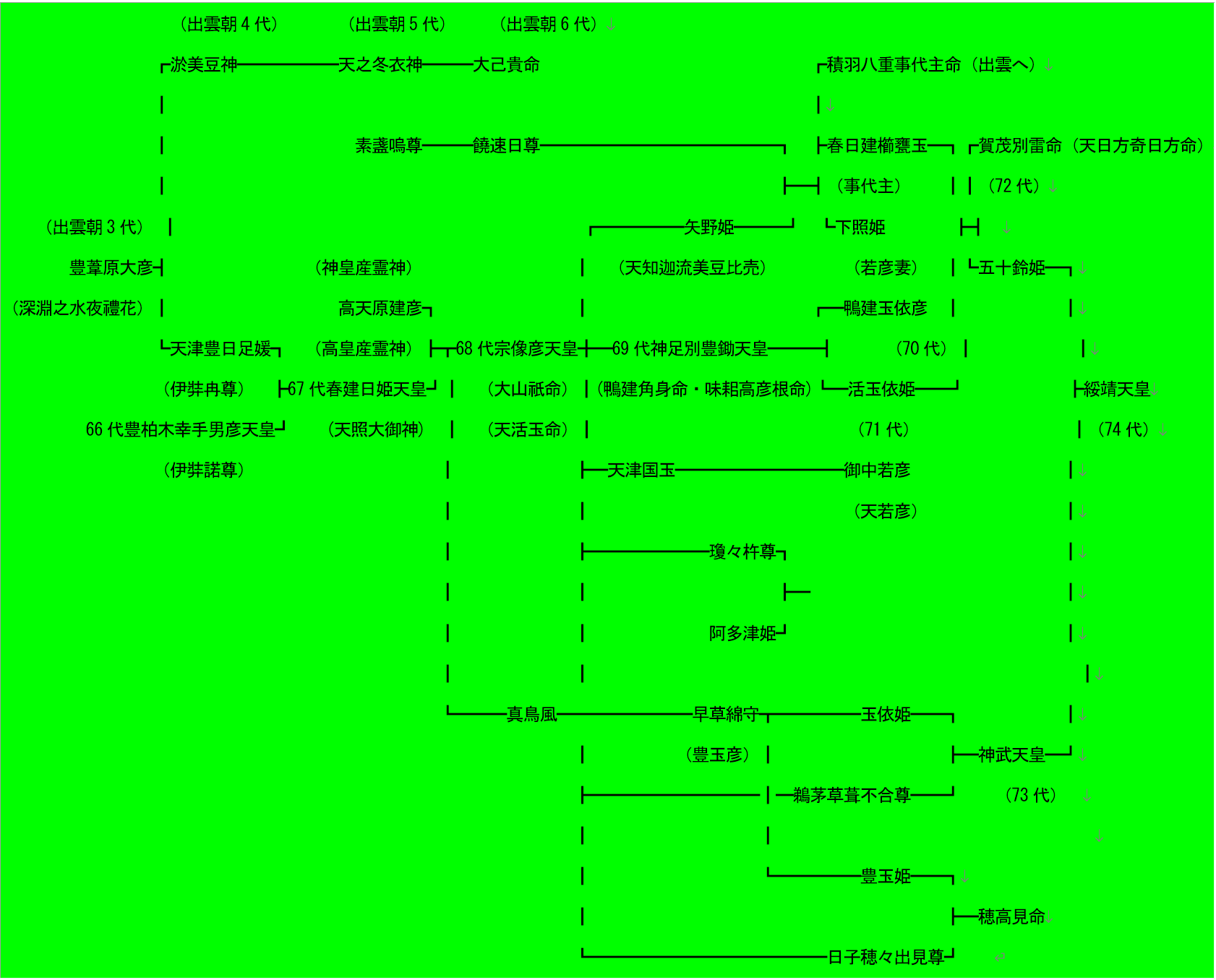

3系統のウガヤ王朝(wikiより)・・・具体的な内容は、『上記』「竹内文献」によるウガヤ朝、「富士宮下文書」によるウガヤ朝、『上代天皇紀』によるウガヤ朝と、大きく三系統にわかれる。『上記』・「竹内文献」

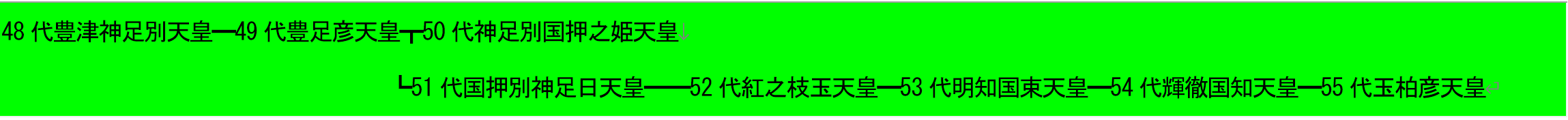

『上記』――ウガヤ朝は74代、「竹内文献」によれば72代続いたが、兄弟相続等もあるので世代数でいうと62世代。神武天皇とその兄・五瀬命は第62世代である。ウガヤ朝には女帝が存在している。現皇室は男系継承であるが、ウガヤ朝は女系継承もある。ウガヤ朝の19人は女帝である。女帝の配偶者は「ヨサチヲ(世幸男)」。また男帝か女帝かを問わず、生涯独身だった天皇が何人かいる。ヨサチヲは、必ず皇胤(男帝の男系子孫)であるため、女帝が数代連続するケースがあるが、男系でのつながりは途切れていない。しかし配偶者の世代が一致しない点が多く、傍系は何代か欠落していると考えられる。

『上記』・「竹内文献」はよく似ているが相違点もある。『上記』では、第74代ウガヤフキアエズの命も存在する。その幼少期の名前は「カムヌナガワミミの命」と書かれており、綏靖天皇のことであろう。『上記』は54代の後半の記事から68代までの記事が散逸して失われてしまっているが、「竹内文献」は歴史内容の叙述は『上記』とまったく違っているのであるが、系図部分は『上記』と一致しており、『上記』の散逸部分を「竹内文献」で補うことができる。

「富士宮下文書」・・・ウガヤ朝は51代続いたとするが、五瀬命は皇太子のまま薨去し即位はしてはいないことになっており代数に数えられていない。また歴代すべて男帝であって女帝は存在しない。また歴代すべて単純な父子相続になっているが「富士宮下文書」では皇統譜にかぎらずすべての系図にこの傾向があり、機械的につなげたにすぎないと思われる。ウガヤ朝の天皇はすべて「神皇」、皇后は「神后」という用語を使っている。代数に大きな食い違いがあるように見えるが、『上記』「竹内文献」の第2代をとばして、第3代が「富士宮下文書」の第2代に当たるとして順次ずらしていくと、「富士宮下文書」の第50代(=『上記』「竹内文献」の第51代)までは名前や山陵地や治世中の事件などがよく一致する。『上記』「竹内文献」の第52代から第70代が「富士宮下文書」においては欠落していると判断できる。そのあと「富士宮下文書」の第51代が『上記』「竹内文献」の第71代にあたる。

『神伝上代天皇紀・・・『上代天皇紀』のもので、これは代数が全部で72代であるという点が一致しているだけで他の内容(天皇の御名、宮都の場所、山陵地など)はまったく別である。女帝もわずか2名のみで、その代に相当する天皇は『上記』や「竹内文献」では男帝になっている。

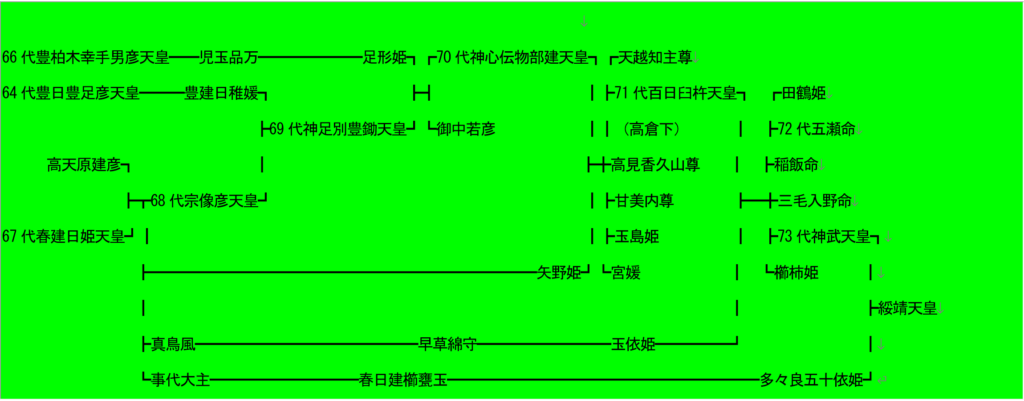

<「竹内文献」によるウガヤ王朝系図>

<ウガヤ王朝の正体>

これだけ多くの古史古伝が同じものと考えられる王朝を伝えているのである。正しく伝わっているとすれば記紀と合わないために矛盾を生じる。真実の伝承から改ざんされているのは確かであろうが、何かの王朝伝承が改竄された形で伝わっていると解釈できる。その元伝承は何であろうか。

72代の王朝は世数にして62世代なので、年数にして約1700年である。そのままであればBC1700年頃に王朝が始まったことになる。

縄文中期(BC3000年からBC2000年)のころ、西日本の照葉樹林帯の遺跡数は減少するが、飛騨地方のような中部山岳地帯では遺跡が一挙に4倍近く増加している。照葉樹林を捨てて、ナラ・クリ林が多い地方へ人口が移動している。縄文中期を通して気温は少しずつ下がっていく。BC2000年頃気温が急激に落ち込んでいる。エジプトではナイル川の水位が低下し古王国時代が終焉する時期にあたる。中部山岳の遺跡数は激減し、その一部は西日本に移動した。BC1600年ごろは飛騨地方の人口急減期にあたる。

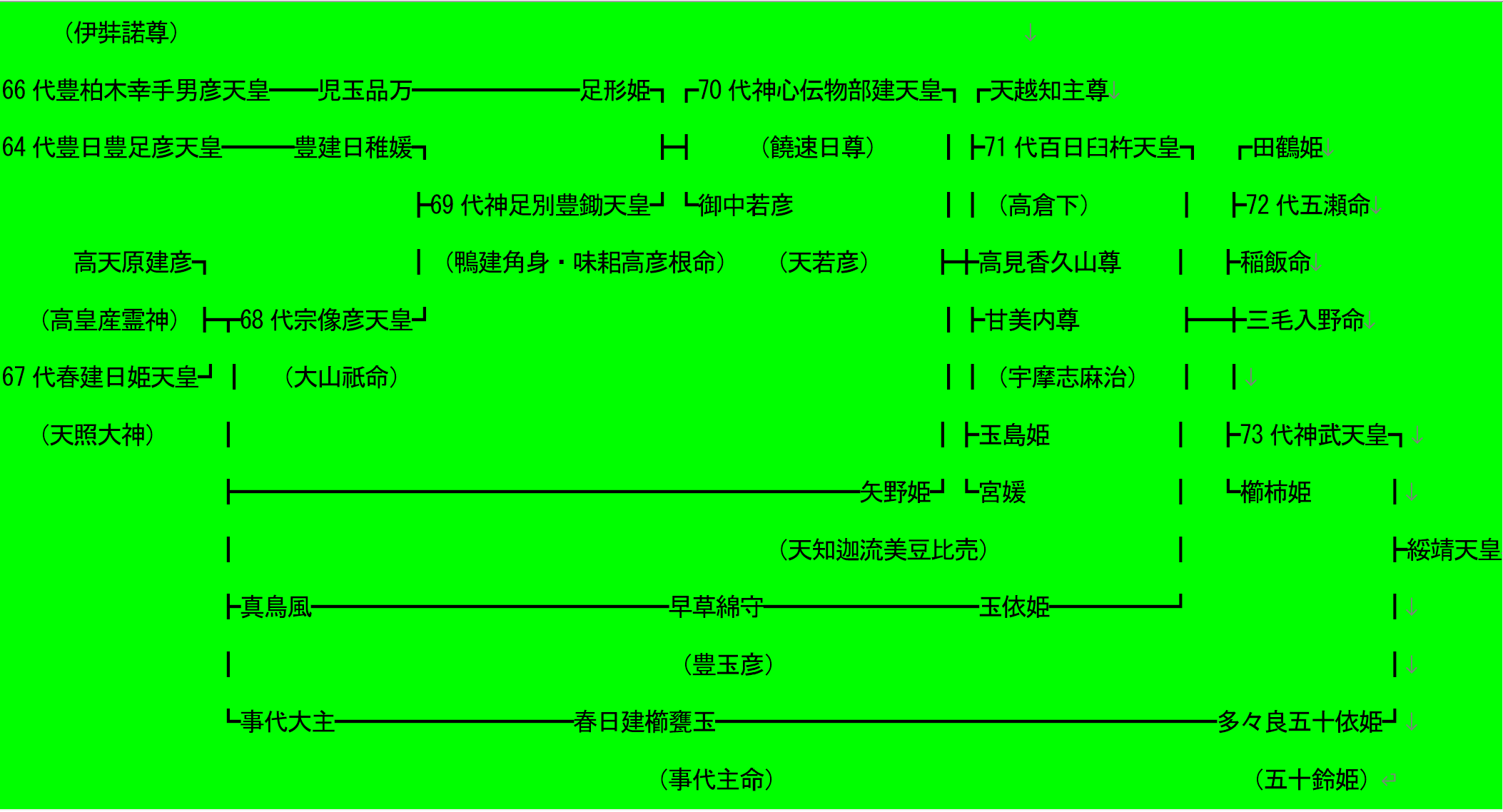

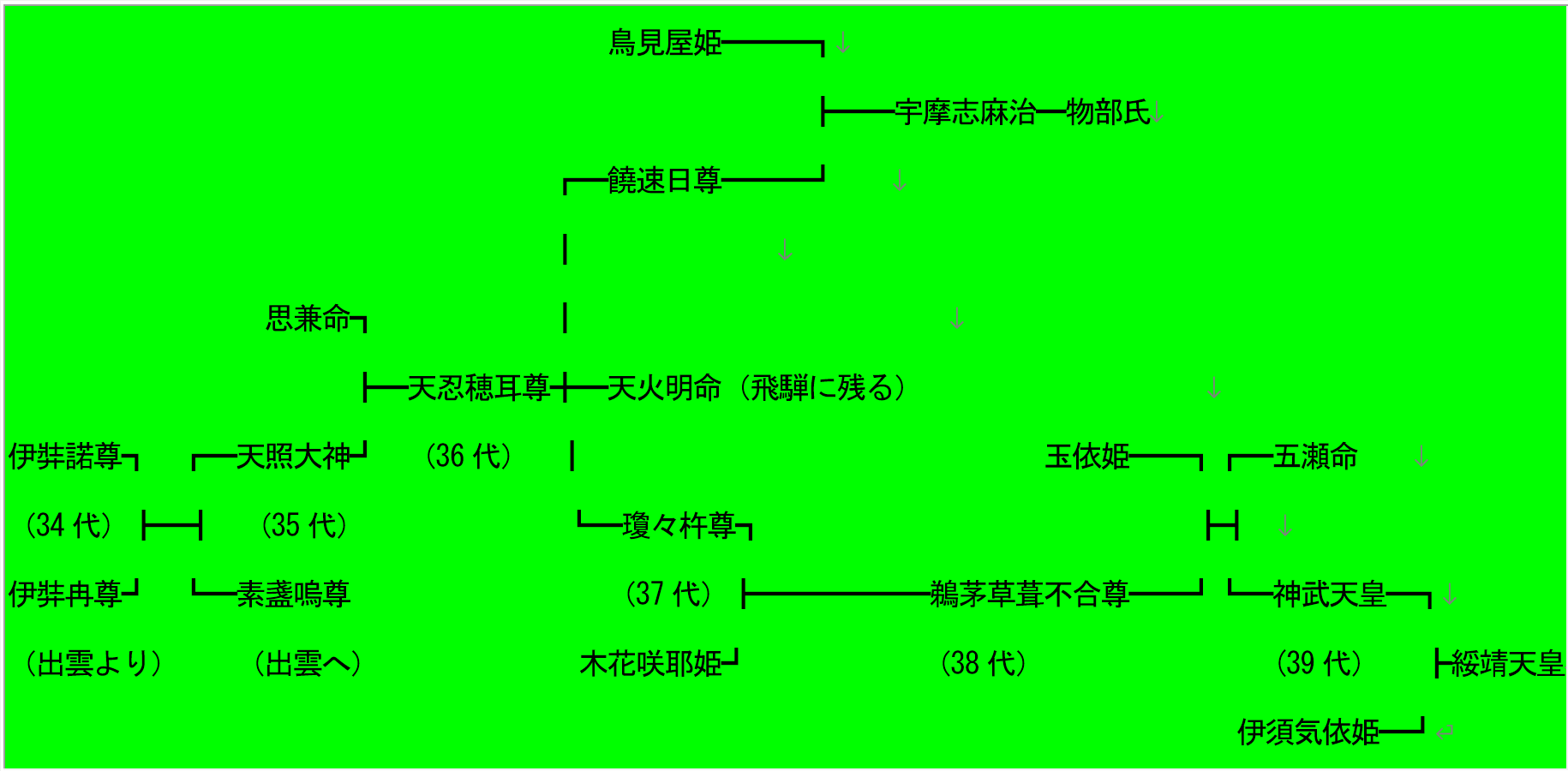

古代史の復元では神武天皇に至る系統は次のようなものである。

① 朝鮮半島と中国との国境付近から流れてきた人(素盞嗚尊)の系統・・・BC37年頃流入

② 春秋戦国時代の中国(呉)から流れてきた人(伊弉諾尊)の系統・・・BC472年流入

③ 秦徐福の子孫(高皇産霊神)の系統・・・BC208年流入

④ 飛騨国の系統・・・縄文時代より

この中で系統が伝わっていないのは④の飛騨国の系統のみである。飛騨王家の系統は縄文時代から続くので相当長いと思われるが、その系統が全く伝わっていない。神武天皇につながる系統の中でウガヤ王朝の正体と考えられるのは飛騨王家しかない。

古代から伝わる伝承の中で、記紀に伝わるような系図が伝わっていたが、飛騨王家の伝承も伝わっていた。記紀伝承は女系で、飛騨王家は男系で、双方ともに神武天皇につながっていたが、記紀の伊弉諾尊・伊弉冉尊から神武天皇につながる系図の中で飛騨系と思われるのが鵜茅草葺不合尊である。そのため、古来から存在した飛騨王家の伝承を系図に取り込むために、飛騨王家の系図を鵜茅草葺不合尊に接続したのがウガヤ王朝だと推定する。鵜茅草葺不合尊一人を一つの王朝に改ざんしたのであろう。

<飛騨の口碑>

飛騨国には高天原伝承がある。その内容には様々なものがあり、一つにまとまらないところがある。大まかにまとめると次のようになる。

| 縄文時代と思われる口碑 天皇家は、神武天皇以前から上方様(うわかたさま)と呼ばれた時代が約6000年続いた。上方様の時代、天皇家は末子相続制だった。子だくさんの時代であり、兄弟姉妹は、民間に降りて婚姻し、多くの人々と血縁関係を結んだ。人口が増えてくると、人々の一部は、新しい土地を求めて、土地を去って行った。 そのときに、上方様の血族であるという証に、勾玉をもらっていった。勾玉は、湾曲した石で、その湾曲した部分には、皇室の魂が宿るとされた。去って行った人々は、それを我が身の係累の「証」として大事な折には身につけることを伝統とした。そうして何世代かが経つと、それぞれの土地に定着した人々が、はじめはひとりふたりだったものが、幾世代を経て、何百人かの集落となる。こうなると、同じ先祖を持つ親戚同士(村同士)でも、何百年も交流がなくなることがあり、そういう村同士が、ある日、なんらかのことでトラブルになる。村同士のイクサですから、これは村国家の一大事で、村長であるリーダーは、胸にご先祖伝来の勾玉を下げてイクサの場に赴き、相手の村国家の軍団と対峙してみると、相手の村長の胸にも、同じ勾玉が!そこで、 「やあやあ、あなたも上方様のご一統ですか」 「ハイ、私は何代の○○様の時代にこの土地に来た者です」 「そうですか。私は何代の□□様の時代ですよ」 「それなら、お互い親戚ではありませんか。ならばイクサなど辞めにして、一緒に酒でも酌み交わしましょう」 などとなって、流血事件が避けられたのみならず、互いの村国家同士の交流が深まり、互いに発展することができた。 そんな「証」が、勾玉であった、という。 |

| 弥生時代の直前と思われる口碑(山本健造著「明らかにされた神武以前」福来出版より要約) 飛騨は涼しくて、食べるものが豊富にあり、人々は大自然や先祖に感謝をして、”日抱御魂鎮”(ひだきのみたましずめ)をして平和で幸せな生活が長い長い間続いた。今から約2500年前のころ、大淡上方様(おおあわのうわかたさま)と申し上げる、賢くて、とてつもなく神通力を持ったお方が旗鉾(はたほこ)の奥の方に出られました。 大淡上方様は深く深く日抱御魂鎮をして、「先祖代々このかた、皆、平和で幸せで仲良く暮らしてきたが、これから将来海から上がって来た人たちが暴れたり、喧嘩したりする事が起きてくるだろう。 今までは、ただ仲良くしてきただけでよかったがこれからは団結して固まってゆかねば幸せを守ることはできない」と考えました。(いざと言うときに備えて国造りをせねば) 大淡上方様がのう、日本の国を、あのころは日本とは言わなかったのだが、日本の国を末永く立派に保つにはどうしたら良いか、外国に侵略されないようにするにはどうしたらよいか、いろいろとご心配下されたそうじゃ。 そして、国内のあちこちに使いをだされたのだ。・・・ 口碑では、日抱御魂鎮を行って一番の大神通力者であり皆から敬わられた大淡上方様が、行く末を見通す神通力(未来の透視)によっていずれ海から上がって来た人達が暴れたり、喧嘩したりするとはっきりわかったのです。我々の先祖は本当に尊い方々であり、みんなが末永く幸せに暮らせるためにはどうしたらよいかと日抱御魂鎮を行って考えたと思います。日抱御魂鎮は「祈りの精神統一」であり大自然に感謝し先祖に感謝しみんなが幸せになるよう祈る。本家と分家という仕組みを作り国を護ろうとした。 大淡上方様の長男の直系の山麓住日高日抱奇力命(ヤマノフモトズミヒダカヒダキクシキチカラノミコト)や次男の山下住水分奇力命(ヤマシタスミミクマリクシキチカラノミコト)は飛騨の要所を固め、末っ子の直系命(マッスグノミコト)が直系を継がれた。 だんだん温度が下がるにつれて、西の方へもだんだんと広がって行った。大淡上方様は子供や孫や部下の者に、常に国を守って立派にすること、そのためにはまとめ役をする人によく仕えて団結すること、将来のことを見通して大きな希望を持ってやりぬくこと等々を教えられてのう。子は孫にまた孫にと子孫は受け継いたんじゃ。 大淡上方様には子が大勢おられてのう。一番賢くて一番神通力の強い末っ子の御方が大淡上方様の跡を継がれて、他の兄弟は、区別をするために姓をもらって分家(あぜち)をしたんじゃ。大淡上方様も生前は上方様と申し上げて、上方様の家は代々名字が無うて、分家をするときに苗字をもらったんじゃ。代々の上方様は一人一人名前をよう覚えておらんが、末っ子や女の人に賢い人がよく出られてのう。先代に分家した者、先々代に分家した者、兄や姉も皆、上方様上方様と敬い申し上げてのう。よくお仕えしてのう。また上方様は皆の者を可愛がって下されてのう。 総本家の上方様を中心にまとまっておったんじゃ。云々。」 |

| 弥生時代の初めごろと思われる口碑 15代淡上方様は都(本拠)を丹生川村から宮村に移し、後継者の孫 位山命(クライヤマノミコト)に皇統命(スメラミコト)の尊称を授けた。スメラミコトの称号はここに始まる。15代淡上方様一族を全国に派遣し、縄文連絡網を作った。 |

| 紀元前後と思われる口碑(山本建造著、「日本起源の謎を解く」より) 34代伊邪那岐命(イザナギノミコト)のお妃は出雲から来られた伊邪那美命(イザナミノミコト)。長女ヒルメムチノミコトは神通力が優れておられたので、父伊邪那岐命は、ヒルメムチノミコトに皇統命の位を譲られた。ヒルメムチは35代。のちに「天照大神」と申し上げる。このあと都を大和に移すことになり、ヒルメムチノミコトの孫、ウガヤフキアエズノミコトの末子サヌノミコトが初代神武天皇(カムヤマトイワレヒコノミコト)。大淡上方様から数えて39代。位山命から数えると24代スメラミコトである。 初代の子孫天孫族が各地に展開し防護体制もほぼ出来上がり35代天照大神の飛騨政権の時代となった。 この頃、九州には3つの外国勢が大挙上陸し古来よりの住民はとても酷い目に合っていました。 それでヒルメムチ=天照大神は飛騨の人を天の安川原に集め皆に諮りました。そして①日本を一つにまとめる②早々に筑紫を平定する③飛騨は降雪が多くなり動きが取りにくくなったので大和(奈良)に都を遷す。事が決定されました。奈良に決定したのは先に近畿に展開していた山本高山土公命の子孫が会議に加わっていた為に奈良橿原の地が選ばれました。 その前にヒルメムチは出雲が飛騨の次に大きな政権だったので政略結婚の縁組で和睦する方法をとりました。弟スサノオ命は出雲に婿に行き、スサノオの後継者大国主命の所へ長女多紀理姫を嫁にやり、4男熊野久須毘命が婿に行き、いずれ市寸島姫と多岐都姫も嫁にやる約束をしました。 ところが出雲に行った熊野久須毘命が変死し、多紀理姫も大国主が腹違いの妹の須勢理姫と一緒になり、多紀理姫との長男の阿遅志貴高日子命(加茂命)を後とりにもしなかったので、下照姫と阿遅志貴高日子命を残したまま飛騨に逃げ帰りました。大国主は父素戔嗚命の諭しも聞かず二人で駆け落ちしてしまいました。これは国と国の約束を反故にする重大な謀反ですから、すぐさま飛騨から談判に行きました。しかし、天穂日命が行っても、若彦が行っても大国主に会えませんでした。 大国主は11年間も新羅に行ったまま帰らず、新羅のソ氏の娘などに181人もの新羅人の子供を孕ませていたのです。この件で、飛騨は命だけは助けましたが、大国主と事代主親子は飛騨によって国を飛騨に返還し、飛騨の匠が建てた幽閉所に幽閉されました。出雲は元々、先程の山下住水分命の子孫が開拓して作った国であり、飛騨へ返させたのです。 これで出雲の件が一段落し天照大神の孫の饒速日命が会議の決定通り奈良橿原大和の建設に向け大挙して向かいました。その後弟の邇邇芸命が大軍勢を率いて九州平定の為高千穂へ遠征しました。(天孫降臨)中を省略しますが、邇邇芸命は九州で亡くなりましたが、その孫のサヌ命=神武天皇が無事九州平定なって橿原入りされて初代日本国天皇として奈良橿原飛騨大和朝廷の本格的建設をされることになりました。 しかし、先程大国主が新羅に行きソ氏の娘に子供を孕ませたと書きましたが、その子が青年になって父が幽閉されているとも知らずに出雲にあいに来ます。そして父が幽閉されているのを見て、後に統治していた天穂日命を惨殺し出雲政権を乗っ取るのです。そうです、この子が少彦名=五十猛なのです。 そしてやがて蘇我氏が天皇を凌ぐ権力を持ち大和朝廷を支配することになるのです。 |

飛騨地方には似たような伝承が何種類か伝わっているが、大まかにまとめると縄文時代飛騨から地方に人々が広がっていき、縄文連絡網を作った。弥生時代の初めに外国から流入した人々との争いのために饒速日尊が大和に降臨し、瓊々杵尊が九州に降臨しその子孫が神武天皇であるというようなものである。この口碑は飛騨に長期にわたる王朝があったことを示している。飛騨の口碑ではその王の名前は代々上方様である。

これらの口碑は荒唐無稽な伝承と思われがちである。しかし、飛騨地方の縄文遺跡には他の地方にはないような先進性が見られるのである。

岐阜県高山市の北の国府町漆垣内にある縄文時代の晩期(約2400年前)の立石遺跡で、稲作が伝わったとされる弥生時代より前の縄文時代の晩期(約2300年前)に、既に稲作が行われていたことが確認された。

住居跡、祭祀場跡や川岸に近い低地からは稲作が行われており、住居跡や祭祀場跡は完全な形で出土し、全国的に見てそのものは、ほとんど見つかっていなく極めて珍しい発見といわれている。 住居跡は大小の小石を円形に並べたもので、直径四メートル、中央に石で囲った正方形の炉があり、土器や磨製石器、曲玉(まがたま)などが残されていた。

祭祀場跡は赤土層を石で囲った直径二メートルの円形の中間で火を焚いた痕跡が見られ、東側には三日月型に川原石を敷き、左右に「立石」を立てた遺構が発見された。 縄文人はこの立石の地を聖地と定め、五穀豊穣を願い、お祭りをした祭祀の遺跡であることがわかった。祭祀の道具と考えられる独鈷石(どっこいし)も発見されており、飛騨の特異的先進性がわかる。

また、御物石器(全国で142点中飛騨で73点)、御物石冠(全国で540点中飛騨で300点)のように祭祀器具と思われる石器が飛騨地方を中心に分布しており、飛騨の祭祀が全国に広まったと解釈できる。

これらの考古学的事実は縄文時代の飛騨地方の先進性を示している。また、現在でも飛騨地方の人々は、他地方よりも強く縄文人の遺伝情報を多く受け継いでいる。これらの事は、飛騨の口碑は全く根拠のないものではないことを示している。

<上記・竹内文献が伝えるウガヤ王朝>

古史古伝といわれる上記や竹内文献は神武天皇以前にウガヤ王朝の存在を伝えている。ウガヤ王朝は全国支配(竹内文献は世界支配であるが全国支配と置き換えて考える)をしており、神武天皇につながっている。また、ウガヤ王朝の王名は歴代ウガヤフキアエズであり、固有名ではない。これらのウガヤ王朝の性質は飛騨の口碑に伝わる上方様とそっくりである。ウガヤ王朝=飛騨王朝と考えることはできないだろうか。

以降ウガヤ王朝=飛騨王朝と仮定して検討していきたいとおもう。

35代上方様である天照大神は神武天皇との代数差から紀元前後の人物と考えられる。その35代前が初代上方様である。初代上方様の活躍年代は一世30年としてBC1000年頃、一世20年としてBC700年頃となる。

縄文時代の晩期に飛騨国で稲作の痕跡が見つかっており、この時には飛騨国を中心とする縄文連絡網はできていたことになる。

ウガヤ王朝は上記・竹内文献・九鬼文書・上代天皇紀に72代あったと伝えられ、富士古文書では51代あったと伝えられている。上記・竹内文献はウガヤ王の系図に共通なものがあるが、後は伝承自体がばらばらである。

ウガヤ王朝の代数の根拠に中国の泰山の72聖人の伝承がある。

「秦代以前に72人の皇帝が泰山に登り、封禅の儀を行い、始皇帝も中国統一の功績を天帝に報告した。それ以来、歴代の皇帝が泰山に登るようになった。」

というものである。

飛騨王朝の上方様の伝承に中国の泰山の伝承が重なって72代のウガヤ王朝が創作されたのではないかと考えている。ウガヤ王の王名も漢字を表意的に用いてあり、後世のものと考えられる。初期の方のウガヤ王朝は創作と考えられるが、末期のウガヤ王朝は記紀・神社伝承とつながるものもあり、全くの創作とは考えにくい。

飛騨王朝の上方様の代数もどこまでが真実かわからないが多くの飛騨の口碑が一致しているので、天照大神は35代上方様として検討してみよう。ウガヤ王朝末期は飛騨王朝の伝承が伝わっていると考えられるので、ウガヤ王朝の系図に改ざんの跡が残っていると思われる。ウガヤ王朝末期の系図と古代史の復元系図を照合して改ざんの跡を探ってみよう。

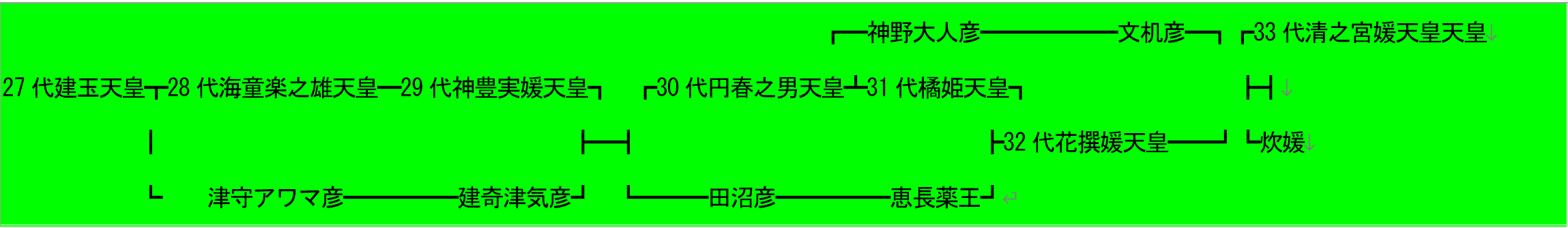

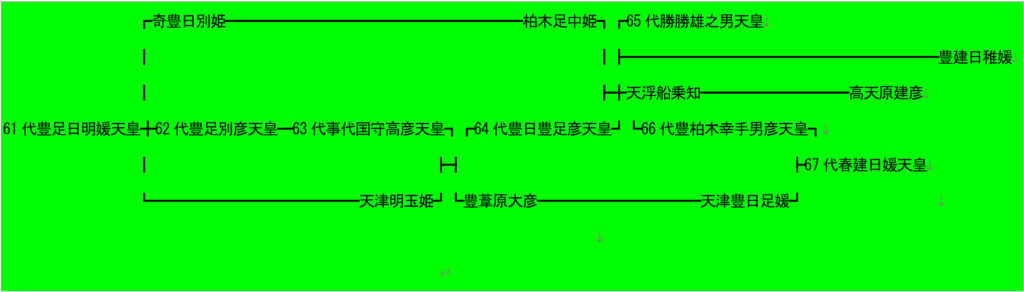

<ウガヤ王朝末期の系図>

飛騨の口碑に女王ヒルメムチが登場している。ウガヤ王朝末期の女王は第67代春建日姫天皇である。この人物を飛騨口碑のヒルメムチと考えて以降の系図を古代史の復元の該当人物と照合した系図を示すと下のようになる。

天照大神から神武天皇の代数は記紀と一致している。それによると天忍穂耳尊(68代宗像彦天皇)、瓊々杵尊(69代神足別豊鋤天皇)、日子穂々出見尊(70代神心伝物部建天皇)、鵜茅草葺不合尊(71代百日臼杵天皇)となる。

しかし、70代神心伝物部建天皇の子に高倉下命、宇摩志摩治の名が見える。高倉下命、宇摩志摩治の父とは饒速日尊である。70代神心伝物部建天皇名に物部の字が見え、物部氏と関係が深い人物と考えられる。古代史の復元では饒速日尊に該当する。神武天皇の皇后五十鈴姫の父は事代主命であり、その父は饒速日尊である。系図をみるとその位置に事代大主命がいる。また、神武天皇の母玉依姫の父は豊玉彦であるが、その位置に早草綿守がいる。

ウガヤ王朝の王位継承は親子相続か兄弟相続でそれ以外の相続はない。また、ウガヤ王の両親ともにウガヤ王家の系統人物である。一つの王朝を維持するには豪族団が存在しなければならないが、ウガヤ王朝にはそれが存在しない。王の系統のみである。これは、外部から入れた人物をすべて王の系統に改ざんしていることを意味している。

70代ウガヤ王が饒速日尊と思われるので、69代と70代の継承は改ざんされていることになる。飛騨の口碑ではヒルメムチの孫が九州に降臨している。これを天孫降臨と呼んでいる。飛騨王家の系統と思われる賀茂氏の伝承では鴨建角身命が九州日向に降臨しており、両者をつなぐと69代神足別豊鋤天皇が鴨建角身命に該当する。69代神足別豊鋤天皇以降を賀茂氏の系図に繋ぐと下のような系図が浮かび上がってくる。

<飛騨口碑による系図>

飛騨の口碑に伝わる伝承を系図にまとめると下のようになる。

飛騨口碑の上方様の代数を()内に記入している。飛騨口碑では日子穂々出見尊は瓊々杵尊の養子であり、鵜茅草葺不合尊が瓊々杵尊の実子であるとされている。

<ウガヤ朝・飛騨口碑・賀茂系図をつないだ系図>

70代ウガヤ王である神心伝物部建天皇は饒速日尊に該当し、69代ウガヤ王神足別豊鋤天皇が瓊々杵尊に該当している。飛騨の口碑では、この両者は饒速日尊と瓊々杵尊は兄弟となっている。ウガヤ王統では、70代ウガヤ王の妻矢野姫は67代春建日姫天皇(天照大神)の娘となっているが、ウガヤ王の系図では両者に3世代の開きがあり、これは如何にしてもあり得ないことだろう。飛騨の口碑との照合により、矢野姫は68代宗像彦天皇の娘で、69代神足別豊鋤天皇(鴨建角身命)の姉と考える。そうすれば、饒速日尊は瓊々杵尊の義兄となる。

饒速日尊が矢野姫と結婚したAD20年頃は、30歳ほどであり、15歳ほどと推定している矢野姫とは15歳ほどの開きがある。饒速日尊と鴨建角身命も15歳ほどの開きがあると思われる。鴨建角身命は味鋤高彦根命でもあり、大国主命(饒速日尊)の子とも伝えられているが、幼少時饒速日尊に引き取られ出雲で育ったと推定している。大山祇命が日向津姫の夫となった高皇産霊神であることが判明した。その子が瓊々杵尊、日子穂々出見尊、鵜茅草葺不合尊で、この三人は飛騨系(縄文系)となる。

<飛騨口碑の人物名>

飛騨の口碑に登場する人物名は、記紀の人物名と共通であるため、古代史の飛騨関連伝承の解明の最大の妨げとなり、飛騨の口碑と記紀伝承が大きく矛盾することになる。飛騨の口碑が正しくて、記紀伝承・神社伝承が誤りであるか、その逆であるかである。

古代史の復元は、複数伝承の矛盾するところは複数の神社伝承で補ってきているが、飛騨の口碑には、それを裏付ける神社伝承がほとんど存在していない。忍穂耳・瓊々杵尊・天照大神等の活躍の場が飛騨中心ならば、その関連伝承が飛騨にもっと残っていると思われる。また、飛騨から九州や大和に移動したのなら、その経路上に何か伝承が残っていてもよさそうなもだが、そのような伝承は見当たらない。 以上のような状況から飛騨口碑の登場人物名は次のように推定する。

飛騨の口碑に登場する人物名は、記紀関連や神社伝承のものである。飛騨の口碑の人物名は、飛騨の上方様に固有名がなく、おそらく〇〇代目の上方様というように伝わっていたが、個々の上方様の区別がつきにくく、記紀伝承の登場人物の名前をあてはめたものであると判断する。上記や竹内文献で、該当の上方様の業績をもとに名前を創作したのが、ウガヤ王朝だろうと考える。ウガヤ王朝は、父系・母系ともにウガヤ王の血筋だが夫婦でありながらその世代に数代の差がある場合が多い。これは現実的にはあり得ないことで、系図の改ざんが行われているためだろう。飛騨の口碑では、上方様の系統の人物が地方の人々と交流をしているので、外部からの血を入れるということを頻繁にしていたと思われる。それを一つの系図に取り込んでしまったために、世代の矛盾が生じたのであろう。

<飛騨口碑の人物とウガヤ王との照合>

飛騨口碑のヒルメムチ(天照大神)は女王で、ウガヤ王朝では67代春建日姫天皇がこれに該当する。その父が伊弉諾尊で、これが66代豊柏木幸手男彦天皇だろう。伊弉冉尊は、天津豊日足媛となるが、飛騨口碑では伊弉冉尊は出雲から嫁入りしたことになっている。その父は豊葦原大彦。豊葦原という名は九州・中国地方をさしており、出雲王朝の人物を思わせる。世代から判断して、この人物は出雲王朝第3代深淵之水夜禮花淤美豆神に該当する。その子が出雲朝4代淤美豆神で、飛騨口碑の伊弉冉尊は淤美豆神の妹ではないだろうか。淤美豆神は出雲国引きの神で、北陸地方からも国引きをしており、飛騨王朝とのつながりがあったことがうかがわれる。

天照大神の夫は、飛騨口碑では思兼神(高皇産霊神)。ウガヤ王朝では高天原建彦となっており、高皇産霊神は高天原の主役であるため、両者のイメージは重なる。高天原建彦の父は天浮船乗知で、全国を巡回した人物のように思える。(記紀神話における国生み?)

天照大神の孫で天孫降臨した37代上方様の瓊々杵尊に該当するのが、69代神足別豊鋤天皇だろう。飛騨王家の系統と考えられる賀茂氏の伝承によれば、鴨建角身命が九州日向に降臨している。行動が似通っているので、69代神足別豊鋤天皇=鴨建角身命となる。同時に鴨建角身命は味耜高彦根命であり、賀茂大御神でもある。

飛騨口碑では、天照大神の弟の素盞嗚尊が出雲国に派遣されたことになっているが、この素盞嗚尊に該当するのが味耜高彦根命だろう。素盞嗚尊は、記紀伝承では「母の国に行きたい」と泣いていたが、味耜高彦根命も饒速日尊の養子として出雲に派遣され、幼少時よく泣いていたといわれ、両者はよく似ている。

そうすると、その父である天忍穂耳とされる第36代上方様は、鴨建角身の父である大山祇命となり、ウガヤ王朝では第68代宗像彦天皇。宗像彦という名は宗像氏を想像させるが、宗像氏の先祖は天日方奇日方命(賀茂別雷命)で、母活玉依姫の父が鴨建角身命なので、宗像彦が宗像氏の始祖といえる。

神武天皇は、飛騨王朝39代上方様と伝えられる。では、38代上方様(飛騨口碑の鵜茅草葺不合尊)は誰か。37代上方様の子であれば、鴨建玉依彦か活玉依姫となる。しかし、飛騨口碑では瓊々杵尊の子とされる日子穂々出見尊は養子で、鵜茅草葺不合尊が瓊々杵尊の実子とされている。古代史の復元では瓊々杵尊、日子穂々出見尊、鵜茅草葺不合尊は兄弟で、日子穂々出見尊は飛騨王家に養子になったと推定している。伝承の混乱が起こっているが、神武天皇が第39代上方様を引き継ぐには、第38代上方様は重要な存在とならなければならず、ここで、上方様の位を子の玉依彦ではなく、孫の賀茂別雷命(天日方奇日方命)に譲ったのではないかと推定する。京都府の上賀茂神社では、賀茂別雷命が神格化されて、この人物が特別な存在であることを示しているが、その行動事績はほとんど伝わっていない。これは、賀茂別雷命が特別な地位にいたことを示す。神武天皇が大和で五十鈴姫と結婚することにより、賀茂別雷命より第39代上方様(飛騨王)の位を継承したことになる。

飛騨の口碑の系図では、豊玉姫・玉依姫・伊須気依姫など重要な妃がほとんど出自不明(鹽土翁)。別伝で、飛騨国から三娘を九州に派遣したというものがあり、瓊々杵尊、鵜茅草葺不合尊などの夫婦の出自を系図上で入れ替えると、ウガヤ朝と神社伝承がほとんどきれいにつながる。

<鴨建角身命の行動>

鴨建角身命(味耜高彦根命)は幼少時、出雲で育った、第68代ウガヤ王宗像彦(大山祇命)の子。AD10年頃飛騨国で誕生していると思われる。AD15年頃、饒速日尊が丹波国を統治している時、飛騨国を訪問し、饒速日尊は当時のウガヤ王ヒルメムチ(第67代春日姫天皇)と日本列島統一の交渉を行ったと思われる。飛騨国口碑ではヒルメムチの弟素盞嗚尊を出雲に派遣したとなっているが、まだ幼少の孫の味耜高彦根命を出雲に派遣したのだろう。

味耜高彦根命は王位継承資格のある人物で、飛騨国としては重要な後継者。その人物を出雲に預けるのはヒルメムチにとって大変勇気がいる。縄文人である飛騨国の人々にとって、弥生人は侵入者。平和裏に日本列島を統一したいという饒速日尊の申し出に対して、本当にそれが信頼できるかという確認を兼ねて、味耜高彦根命を出雲に預けたものだろう。幼少の味耜高彦根命は、生活環境の激変から泣いて暮らすことになり、出雲風土記にあるような状況になったと思われる。出雲の人々は味耜高彦根命を大切に育て、飛騨国に返したことから、ヒルメムチは弥生人を信頼し、日本列島統一に積極的に取り組むことになった。

鴨建角身命はAD30年頃、20歳程の時、丹波国神野の伊賀古夜姫命を娶り、茨木市の溝咋神社の地に拠点を構える。AD15年頃~20年頃の5年間ほど、出雲で過ごし、飛騨国に戻って、AD30年頃、父の大山祇命と共に溝咋神社の地に移ったものと考える。飛騨口碑には饒速日尊が飛騨から大和に派遣されたことになっているが、ウガヤ王朝とつなぐと、大山祇命(68代宗像彦天皇)が大和に降臨したことになる。

大山祇命は、第68代ウガヤ王を継承し、拠点を飛騨から遷したものだろう。鴨建角身命はAD40年頃九州に派遣され、九州から戻ってきたAD50年頃第69代ウガヤ王を継承したと思われる。

<ウガヤ朝(飛騨王朝)実在の可能性について>

飛騨王朝は縄文王朝と推定している。縄文時代は狩猟・採取を中心とした時代だが、定住生活がなされていた。王朝が存在すれば、中心となる都市遺構が見つかってもいいが、全く発掘されていない。

縄文時代に王朝が存在するとすれば、どんな王朝なのか。 考古学的状況から判断して、歴史時代に入ってからの王朝とは全く異なる王朝と思われる。権力で君臨するタイプの王朝は考古学的遺構を残すはずだが、考古学上そのようなものは、縄文時代の遺跡からは全く見つかっていない。後世で考えられるような王朝とは全く質の異なるものだろう。

飛騨に残る伝承から推察すると、王朝には、宗教の主催者というような感じの「上方様」と呼ばれる王が存在した。縄文時代のものと思われるピラミッド遺構やストーンサークルが全国に存在し、これらを利用した宗教的なものが存在していたのは確か。日本ピラミッド研究者・酒井勝軍氏は、「日本列島には三角形の自然の山を利用したピラミッドが各地に存在し、その山頂には太陽石と呼ばれる巨石を中心としたストーンサークルが置かれている」とする。この縄文時代から存在するピラミッドは、宗教祭祀の一種であろうと思われ、その祭祀を指導した主宰者こそ飛騨王ではないか。縄文時代、人々は縄文ネットワークを形成し、各地の縄文人たちは連携をとっていた。飛騨地方にピラミッド祭祀の主催者が存在し、全国各地に移動しながら各地で祭祀を継承していた、その主宰者こそが飛騨王(ウガヤ王)なのではないか。

竹内文献・上記には、ウガヤ王朝の様子が詳細に記録されている。文字の存在しない縄文時代に口碑にて伝えられていたようだが、ウガヤ王の王名では漢字が表意使用されて、その御陵の位置も記されているが、その位置のほとんどは九州地方で、神武天皇以前の状況としては明らかに矛盾している。

竹内文献・上記は、大和朝廷成立に関して各地に残る伝承に、飛騨に残る「上方様」に関する伝承を取り込み、鵜茅草葺不合尊に重ねて創作を加えたものではないか。実際の飛騨王朝がどこまでウガヤ王朝に取り込まれているかが全く分からないが、そのままではないことは間違いない。しかし、ウガヤ王朝末期に関してはかなり詳しい伝承が伝わっていたと解釈できるので、古代史の復元にできるだけそのまま採用していきたい。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)