淡路島(淡路市多賀740)

伊弉諾神宮 – 公式ウェブサイト<https://kuniuminoshima.jp/>

国生み神話に登場する伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)を祭神とする、“日本最古”の由緒ある神社。神宮の名の付く神社は全国でわずかに25社。兵庫県内では「伊弉諾神宮」が唯一で、格式高い神社。

国生み・35柱の神々を生み出す大業を終えた伊弉諾尊が、余生を過ごし、その御陵(お墓)が「伊弉諾神宮」の起源になったとされる。国生み神話で夫婦となった2神を祀る「伊弉諾神宮」の境内には、樹齢900年の御神木「夫婦大楠」もあり、縁結び・夫婦円満などのご利益があると言われている。

伊弉諾神宮は、古くから淡路国の一宮として崇敬され、地元では「一宮さん(いっくさん)」「イザナギさん」の名で親しまれている。初詣先としても人気。

【大鳥居】

花崗岩で作られた神明型鳥居としては、国内最大級の大きさ。鳥居は1995年の阪神淡路大震災で倒壊し、その後に再建された。大鳥居を抜けると燈籠の並ぶ砂利道の参道が真っすぐ伸びている。

【さざれ石の碑】

夫婦鶺鴒(せきれい)像

参道を入って、すぐ右手。国歌「君が代」の歌詞にあるさざれ石は、元々は“小さな石”のことを意味したが、長い長い年月をかけて小石の隙間が埋まり、岩の塊になったものを指すようになった。淡路島産と熊本県産のさざれ石が置かれている。

古くより「鶺鴒(せきれい)」は男女和合へといざなう御神鳥として崇められ、その由来から、伊弉諾神宮境内に「せきれいの里」が誕生した。

【放生(ほうじょう)の神池(しんち)】

参道を抜けた正門の前にある「放生の神池」で、古くは鳥や魚を放して生命の永続を祈る放生神事が行われていた。

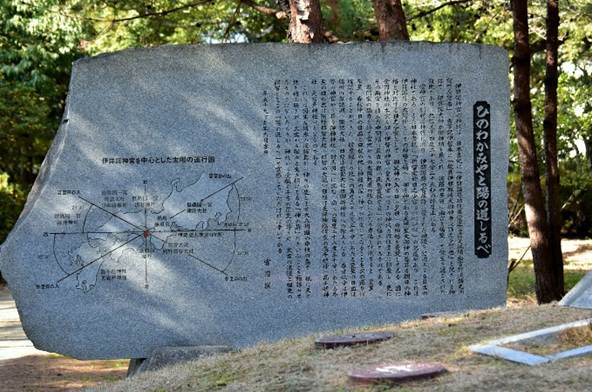

【陽の道しるべ】

<伊弉諾神宮を中心とした太陽の運行図>

参道の最後には「陽の道しるべ」がある。伊弉諾神宮を中心とする太陽の運行図があり、各方角にある神社も書かれている。伊弉諾神宮の真東に「伊勢神宮(内宮)」、真西に「海神神社(対馬国一宮)」、真北に「出石神社(但馬国一宮)」、真南に「諭鶴羽神社」。夏至には「諏訪大社(信濃国一宮)」の方角から日が昇り、「出雲大社(出雲国一宮)」の方角に日が沈み、また冬至には「那智大社」の方角から日が昇り、「高千穂大社・天岩戸神社」の方角に日が沈んでいる。

【正門】

正門は、放生の神池にかかる橋の先にある。正門の前には東西150mの砂利の走路があり、秋祭りでは流鏑馬(やぶさめ)神事の馬場になる。

【拝殿】

神域に入って目の前に「拝殿」があり、その奥に「本殿」がある。

【本殿】

本殿の真下に伊弉諾尊の御陵(墓)がある。もともと御陵は禁足地で、本殿は御陵の前にあったが、1879年(明治12年)に御陵の上に移設された。本殿には御陵に築かれていた数十個の聖なる石が格納されているという。

【夫婦大楠】

本殿の横に、樹齢は900年の大木「夫婦大楠(めおとおおくす)」がある。元は二株だったものが、長い年月の中でくっついて一株に成長した珍しい樹で、伊弉諾尊・伊弉冉尊の神霊の宿る御神木として信仰されている。

夫婦大楠の横にある「岩楠神社(いわくすじんじゃ)」には、伊弉諾尊と伊弉冉尊の間に生まれた最初の神「蛭子大神」が祀られ、夫婦円満、良縁、子宝のご利益があると言われている。

【左右(さう)神社】

イザナギの左目から生まれた天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)、右目から生まれた月読命(つくよみ)が祀られ、目から生まれた2柱の神には眼病治癒の御利益があると言われている。

イザナギ神が禊祓いをなされた時に生まれた三神のうち、本殿の右側にアマテラスとツクヨミを祭り、本殿左側後ろの社で、鼻から生まれたスサノオを竈の神として祀っているのが興味深い。

<根神社、竈神社>

<伊勢神宮遥拝所>

<力石>

<頭髪感謝之碑>

「リーブ21」寄贈、平成に建立

「宮司撰文謹書」――「髪」は「カミ」と訓じ、神や上に通ずる語意です。我國では太古から頭髪は生命存在の象徴として、霊魂の宿るものとして神聖化してきた。「カミ」とは神聖、天皇、朝廷、年長、初元、過去、高所、上座などを表現する語でもあり尊いものを意味する言葉である。茲に髪に宿る生命の尊さを傳へてきた日本特有の精神文化を継承し、生命誕生と司る大祖神を祀る最古の神域に、日々頭髪に關はる職域である理容美容を中心とする業界の繁栄と平安を祈願する。碑を建立し頭髪感謝の赤誠を捧げる。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)