<位山>

Google-WEBサイト<https://g.co/kgs/yaCHLPX>

飛騨高山郊外、高山駅から車で20分の霊山位山(標高1529m)は、日本200名山の一つで、飛騨一宮水無神社の奥宮とされる山。

万葉集でむらさき山と歌われ、山の容姿がピラミッド型をしていることもあって、日本のピラミッドの一つとも言われている。頂上には天の岩戸と呼ばれる巨石があり、飛騨一宮の水無神社の奥宮となっている。

古来より霊山として崇められ、昔から何かと特別な山とされ、神秘のパワースポットとしても知られている。位山では、イチイの木が大切にされている。平治元年(1159年)にイチイで作った笏を天皇に献上し、それにより位山の名を賜ったとも言われ、国の中央との結びつきがある山でもある。天皇がお使いになるものも含め、儀式に使うための笏は、昭和、平成、令和の即位の際、位山のイチイから制作され上納された。イチイの伐採は、古式に則り、神事を行った後に斧で三方から伐る「三つ緒伐り(みつおぎり)」で行われた。

――竹内文書――

「竹内文書」によると、位山はピラミッドであるだけでなく、きわめて重要な聖地。天孫降臨は複数回行われ、その降臨の地は、「天越根日玉国狭依国越中国は、天国の柱国、天皇天神仙洞大宮の国、久久野山大宮舟山宮天神霊ませる」――「天越根」は日本を指す。「日玉国」は「ヒダマ=ヒダ=飛騨」。「狭依国」は不明。「越中国」は現在の富山県だから、狭依国もこのあたりにあるはず。つまり、岐阜県や富山県周辺は、天孫が降臨し、宮を築いた地だという。

そして環境が整って天界から神々が完全に降臨したとき、支配権は完全に地上、すなわちこの地方に移される。中心となったのは、位山だった。

「位山に、日の神の皇太子の居る大宮を日玉国と云ふ」この大宮こそ、位山で、日本最初の王朝(飛騨王朝)は、位山に築かれたとする。

――位山ピラミッドーー

位山は、かなり鋭角的で見事なピラミッド形をしており、裏山には太陽石も確認されている。位山中腹の刈安峠の近く、山頂を望む位置には、ピラミッドの祭壇そのものと思われる巨大な平面の岩がある。山頂へ至る登山道周辺にも、無数の巨石が配置されていて、この山全体が巨大なエネルギー施設として機能していたと考えられる。頂上から北へ500mほど下ったところには、ふたつの巨石で構成される「天の岩戸」があり、入り口付近にある高さ4.5mもの巨岩は、太陽石の役割をはたしていたと考えられる。また、位山の近くには、日輪(にちりん)神社という、天照皇大御神、太陽神を祀る太陽の神社がある。

――太陽神殿――

太陽神殿は、位山のダナ平林道を車で約20分、車1台やっとの酷道を上がって巨石群登山道入口から山頂を往復するルートの、巨石登山道入口の隣に建てられている。

「太陽神殿」と呼ばれる奇怪な建造物が建てられたいきさつは――

位山は、昔から龍神のお守りしている貴い山と知られていた。

昭和22年(1947年)、彫刻家の都竹峰仙氏が、位山を開きに来たという関西の人たちを位山に案内した後、彼らが原因不明の奇病にかかってしまう。何件かの病院で診察を受けたが、まったく原因がわからない。ところが、ある有名な霊能者に相談すると、「位山を案内した人こそが位山を開く人だ。その人に祈願を立てて祈ってもらえば病気は治るだろう」と言われた。

昭和22年(1947年)11月、半信半疑で位山に登った峰仙は、頂上付近の手前で、「位山を守護している大龍神よ、われを使ってこの霊山を開けたもうなら姿を現したまえ」と祈願を立てた。すると、巨大なエネルギーを感じて全身がしびれたかと思うと、足元より大龍神が立ち昇り、「位山を開け、永年待ったぞ」という大音声が峰仙の耳に響いた。

峰仙は「私は彫刻家であり、行者のような修行もしていません。位山を開くような大それたことは遠慮させていただきたいと思います」と答えると、その声は「それはならんぞ。位山を開く時が来たのだ。それがそなたの運命だ!」「頂上の巨石の扉を開くのだ。天から指示をするからそのとおりやればよい。まず六つの法を降ろす。それを六ヵ月で学べ。そして最後の三日三晩は山に籠もり位山を開け!」と告げた。位山には、昔から大蛇が棲むという言い伝えがあり、地元の人でもあまり踏み込むことのない神聖な山だった。

その言葉どおり、峰仙は神示によって陰陽の原理、風の法、火の法など六つの法を学び、とうとう昭和23年(1954年)8月、位山の頂上に三日三晩籠もって、夜を徹して行を続けた。すると明け方5時半ごろ、巨石の間から巨大な火柱が天に向かって昇り、位山全体が真っ赤に染まった。こうして位山は開かれ、「日の大神様が太陽巨石の扉を開けて世に出られた」ことを知った。

都竹昭雄の妻「火柱は白山の方向に流れたと峰仙は話していた」

これを受けて、峰仙は位山のご神体の制作にとりかかる。位山のヒノキの神木を使って天照日の大神のご神体を作る。昭和29年(1954年)、「都竹峰仙」「金井白雲」「湯原富治」の三氏によって、位山開きが行われ、昭和30年(1955年)秋、位山頂上付近の巨石の横に木造の神殿が建立された。そして「都竹峰仙」によって「天照大御神」の御神体が制作され、11月1日に納められた。

峰仙が位山を開いた6年後の昭和35年(1960年)8月9日、神道家・金井南龍が、台風が吹き荒れる中、白山に登り、白山神界の封印を解いた。『神々の黙示録』(徳間書店)によると、そのとき南龍は、白山神界の菊理姫の働きを元に戻すと同時に、天皇一族に殲滅された白山王朝(縄文系の王朝とみられる)の歴史を霊視した。

昭和30年の建立から30年近くが経過し、位山は神々を祭る場であり、その山頂付近の神聖な場所に足を踏み入れるのはあまり良くないという意見や、木造の神殿も少し傷みも出てきた。「新しく球体の神殿を造るように」という神示があり、宮村との話し合いで、神殿は位山七合目付近「現在の位置」に新しく造られることになる。

昭和59年(1984年)、ジュラルミン製で球体の外側を造って、その中に檜造りの社が造られた。頂上の神殿に祀られていた「天照日大御神」の御神体と、新たに「都竹峰仙」制作の「天之常立大御神」を左に配置し、「国常立大御神」を右に配置した形で、三体の御神体を納めた新しい太陽神殿が完成した。完成を祝って、昭和59年(1984年)の秋のお祭りの式典が多数の参加者により盛大に行われた。

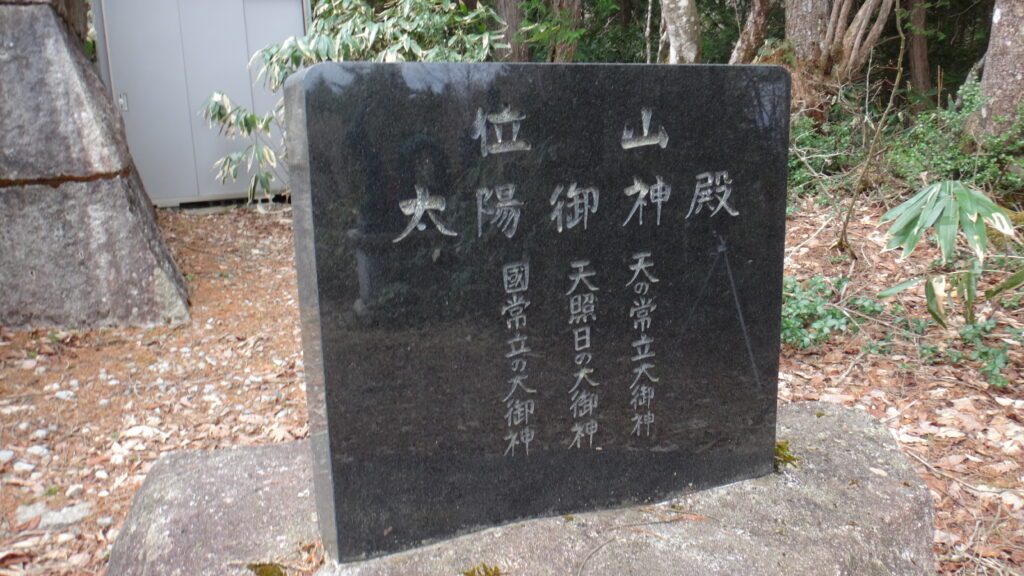

「太陽神殿」 ジュラルミン製の球体11尺、中はヒノキ神明造りの社殿。

祭神:【主神】天照日太御神 様(木造4尺8寸)

天之常立太御神 様(木造3尺3寸)

国常立太御神 様(木造3尺3寸)

昭和62年(1987年)には、神殿の前立ちが制作された。

【神殿の前立ち】

前立ちは通常狛犬だが、この山にある岩に古代人が残したペトログラフがある事、位山は昔から大竜神がお守りしている山といわれている事もあって、都竹峰仙の構想により、「竜神のお姿でお顔は古代人の顔」をした銅像が制作された。その年の秋の祭りで披露され、目入れの式典が行われて、全国から沢山の人々が参加して盛大に行われた。

やっとたどり着いた小さなお宮程度の狭さの神域に鎮座する太陽神殿は、高さ3~4mぐらいの太陽をかたどった丸い形のジェラルミン製で、ピカピカ光っていた。両側で神殿を守る前立が龍神というのは、眞名井神社と同じだが、太陽神殿の龍神は、龍体で人間の顔(左右の顔が違う)をしていて驚いた。

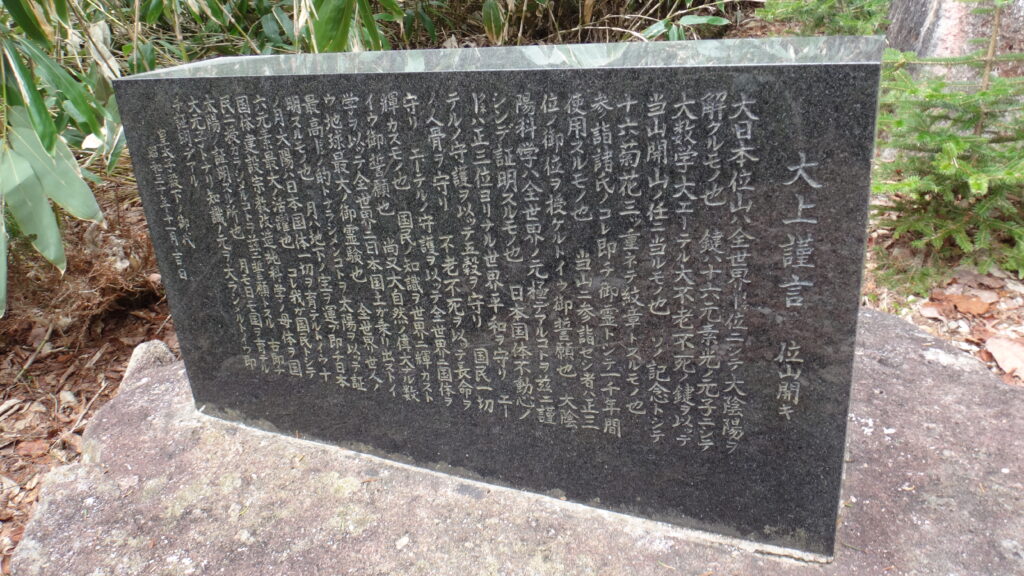

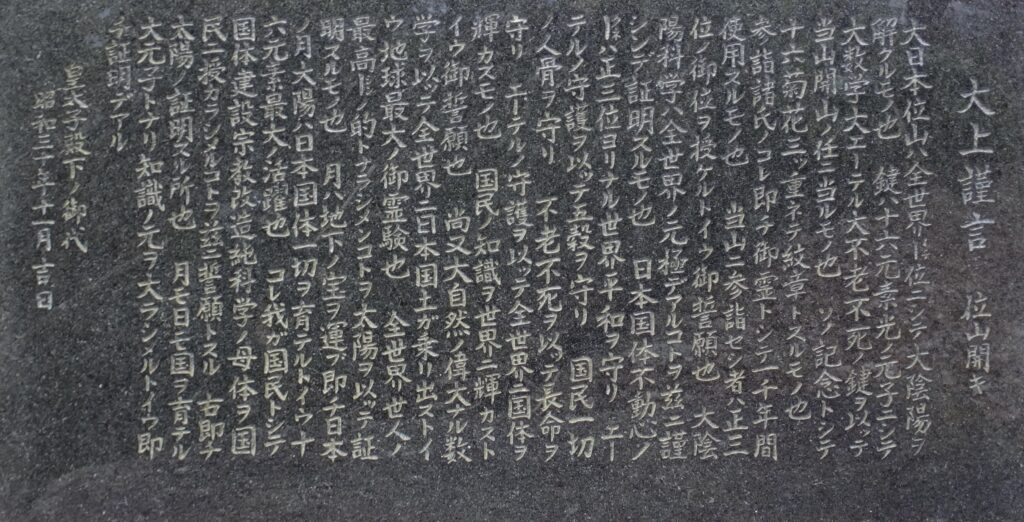

神殿に上がる階段横には、黒石板に白字で彫られた掲示物があった。

「大上謹言 位山開き

大日本位山ハ全世界1位ニシテ大陰陽ヲ解クルモノ也 鍵ハ十六元素光ノ元子ニシテ大数学大エーテル大不老不死ノ鍵ヲ以ッテ当山開山ノ任二当ルモノ也 ソノ記念トシテ十六菊花三ッ重ネテ紋章トスルモノ也 参詣諸氏ノコレ即チ御霊トシテ一千年間使用スルモノ也 当山二参詣セシ者ハ正三位ノ御位を授ケルトイウ御誓願也 大陰陽科学ハ全世界ノ元極デアルコトヲ茲二謹シンデ証明スルモノ也 日本国体不動心ノI(クネ)ハ正三位ヨリナル世界平和ヲ守り エーテルの守護ヲ以ッテ五穀ヲ守り 国民一切ノ人骨を守り 不老不死ヲ以ッテ長命ヲ守り エーテルノ守護ヲ以ッテ全世界二国体ヲ輝カスモノ也 国民ノ知識ヲ世界二輝カストイウ御誓願也 尚又大自然ノ偉大ナル数学ヲ以ッテ全世界二日本国土ガ乗リ出ストイウ地球最大ノ御霊験也 全世界ヲ以ッテ証明スルモノ也 月ハ地下ノ宝ヲ運ブ即チ日本ノ月太陽ハ日本国体一切ヲ育テルトイウ十六元素最大ノ活躍也 コレ我ガ国民トシテ国体建設宗教改造淳科学ノ母体ヲ国民二授カラシメルコトヲ茲二誓願トスル 右即チ太陽の証明スル所也 月モ日モ国を育テル大元子トナリ知識ノ元ヲ大ラシメルトイウ即チ証明デアル

皇太子殿下ノ御代

昭和三十年十一月吉日 」

不思議だったのは、昭和天皇の御代の建立なのに、「昭和天皇ノ御代」ではなく「皇太子殿下ノ御代」とあること。昭和30年の皇太子は後の昭和天皇で、現在の今上天皇。明主様が、自分と同じ誕生日だから何かわけがあると言われた皇太子だが。

また、文中に「当山二参詣セシ者ハ正三位ノ御位を授ケルトイウ御誓願也」とある「正三位(しょうさんみ)は、位階および神階のひとつ。律令制下では、従三位以上を「貴」と称し、「星の位」ともいわれ、上級貴族 の位階だった。大納言は、太政官 (だいじょうかん) である左右大臣に次ぐ議政官。天皇へ臣下の意見を上奏したり、天皇から出された勅命の伝達を行った。実際には、左右大臣と共に国政に参与し、政策立案、及び、行政指導に携わることで、大臣不在時には代わって国政を執った。

<律令制の位階(位)>

現在の位階制度は、1926年(大正15年)に公布された「位階令」に基づき、最高の正一位から従八位までの16段階。「勲一等」など勲章の等級(勲等)は、功績の大きさを表わすが、「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者」「在官者及在職者」に与えるとされる位階は、勲功・官職・爵位(現在は廃止)によって与えられる「地位」で、狭義では、宮中の序列。

「数字」「正・従」「上・下」の3つのランク分けの総合点が、位階のランク。数字の上下関係は絶対だが、公卿の正・従は実際の力関係と逆転することもあり、上下関係は数字ほどではない。位階と朝廷の役職はセットで、位階なくして官職はない。

律令制が定められた頃に天皇の執務室は公私が分けられ、平安京では、プライベート空間である内裏(だいり)に清涼殿(執務室)があり、三位以上の公卿(くぎょう)は閣僚で、清涼殿に無条件に入ることができ、無条件に天皇と面会できた。ところが、明治維新後は、位階が贈られる人の幅が広くなった。

「1位」――正一位(しょう・いちい)従一位(じゅ・いちい)は、すべての官職のトップで、正真正銘の天上人である太政大臣のためだけの位で、二位の左右大臣が亡くなると一位に昇進するという死後の追贈に使われる方が多かったという。太政大臣となったのは平清盛、足利義満、豊臣秀吉、織田信長など。

「2位――「正二位」左大臣、「従二位」右大臣、内大臣。太政大臣、左大臣、右大臣、内大臣のトップ4は、どれも定員1名。

「3位」――「正三位(しょう・さんみ)」大納言、「従三位(じゅ・さんみ)」中納言や近衛大将、大宰帥など。「大宝令」(701年)では大納言の定員は4名で、中納言の藤原不比等(正三位)・石上麻呂(正三位)・紀麻呂(従三位)の3名が大納言に任命された。705年、大納言の職務は重要で容易に増員できないことから、大納言の定員を4名から2名とし、中納言を増員することで大納言の補佐に充てた。

「4位以下」――公卿以外の四位以下には、正・従ともに上・下とし、4つのランクを分けた。

四位・五位は各役所の次官クラスで、天皇が許せば清涼殿に入れる殿上人は、公卿しか参加できない会議に特別に出って、天皇と面会・話ができた。省の長官、六衛府や検非違使の軍関係の長官、太政官の四等官の幹部など、殿上人になれる可能性のある官職は多岐にわたる。9位は絶対的なランク条件ではなく、正・従も使わせてもらえないため、大・小を使った。(例:大初位上/だい・しょい・じょう)初位は、朝廷の幹部らしからぬ雑用みたいな仕事しかできなかった。」

<位山の重要性>

位山が重要な山であることは、多くの古史古伝で伝わっている。

・天神七代の皇太子「天日豊本葦牙氣皇主身光大神(アメヒノムトアシカビキミノシノミヒカリオホカミ)」が、日本に降臨して天皇(スミラミコト)となった場所は、富山の立山の麓の御皇城山(オミジンヤマ)とも、高山の位山とも言われている。

・43軒もの住居跡が発掘された縄文時代の大遺跡「堂之上遺跡」(高山市久々野町)は、位山を向いていて、位山を遥拝していたと考えられている。

・位山の南北線上には、羽根(ハネ)という地名のラインが並び、竹内文書に登場する天空浮船の発着場であるといわれる。

「ホツマツタエ」天の巻き4アヤには、「玉の岩戸を開けとばかりに一位(イチイ)の木の笏(サク)の先(ハナ)を持って、今こそ天の戸は開かれんと胞衣(エナ)から御子を取り上げました」と書かれ、アマテル神を取り上げる際に、胞衣を割くのに、位山の一位の笏(サク)が用いられ、この笏を持つ者は神の末裔となったと解説されている。

笏木上納の歴史は古く、1159(平治元)年、飛騨一宮水無神社(同町)から位山イチイの笏1対を献上した記録が残る。その後も、天皇即位や伊勢神宮遷宮の度に位山のイチイで笏を作るしきたりが定着。時代に応じて形式を変え、天皇のご即位式(大嘗祭)には、明治、大正、昭和、平成、令和と位山のイチイの木から作った笏木が献上されている。

飛騨地方には、神武天皇が位山に登山すると、身一つにして面二つ、手足四本の姿をした両面宿儺(リョウメンスクナ)が天から降臨し、天皇の位を授けたので、この山を位山と呼ぶようになったという地域伝承が残っている。

・山本健造「〝天孫〟とは飛騨民族のことであり、ヒルメムチ(天照大神)が葬られている位山で、サヌ(神武)にイチイの木で作られた位板が授けられたという口伝が飛騨に残っている」

<日本ピラミッドの提唱者・酒井勝軍>

昭和9年、高山での講演。「ここ高山は、今でこそ飛騨の田舎町になりさがってしまったが、かつては神代日本の日球(ヒダマ)として輝く神境であり、仙境であった。私は自分の研究から、その秘密を明かす神跡がここに眠っていることを確信する。もし高山人の頭脳にそうした神秘な自覚が湧き出づれば、ここ高山盆地は、遠からず世界の神域として天下万民の礼拝所になるであろう。」

これに触発されて研究を始めた上原清二によって、飛騨高山は太古日本の文明発祥地である証拠が次々と発表された。

<ダナ林道から頂上付近に鎮座する天の岩戸までの間の磐座>

参照:<https://mysteryspot.org/report/hida/hida.htm>

太陽神殿の向かって右側から太陽神殿から山頂に向かう道沿いに、巨石群がある。鳥居の脇には「一宮水無神社奥宮」と彫られた石碑があり、この地が、飛騨一宮水無神社の奥宮。太陽神殿から頂上までは約1時間の酷道で、足場も悪く、勾配も結構きつい。入り口には登山届ボックスがある。

位山は植物群も豊富で、イチイ、ネズコ、ミズナラ、ブナ、ヒノキ、ヒメコマツなどの樹木の種類も多く、シャクナゲ、ウツギ、ユズリバ、ツルリンドウ、サラサドウダンなど多種類の植物が群生している。多くの樹林に囲まれて岩が点在し、あまり、他の山では感じられない独特の雰囲気を醸し出している。

巨石群登山道にある巨石群は、頂上に向かってある程度一連的に配置されており、何かしらの意図をもって配置されたようにも見える。中でも、「朧岩」「光岩」は、特別の意味「雌雄一体で命を産み出す仕組み」に深く関わっているとも。位山のUFOはプレアデスに関連があるという人もいる。

太陽神殿右から上がる登山道入口

巨石群登山道スタート直後の様子

【禊岩】

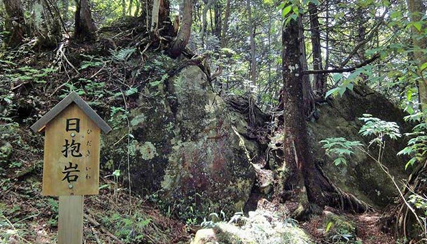

【日抱岩】

道の様子

【朧岩】 【光岩】

【光岩と朧岩との間の洞窟】

「光岩」には祭壇があり、「朧岩」と「光岩」の間は、タタミ一畳ほどの洞窟のような状態となっている。「飛騨の霊峰 位山都竹昭雄著」によると、スピリチュアル界で著名な吉岡学氏は、「朧岩」を女性器、「光岩」は男性器を意味していて、「雌雄一体で命を産み出す仕組み」をココに作ったと。吉岡氏のブログでは、位山UFOやプレアデスについても記載されている。

【豊雲岩(トヨクモイワ)】

続く登山道

【鞍ノ岩(クラノイワ)】

【餅ノ岩(モチノイワ)】

「餅ノ岩」を通過するとルートは階段状となり、

やや視界が開けてくる。

【八重雲岩(ヤエクモイワ)】

【蔵立岩(クラタテイワ)】

吉岡学氏は、「八重雲岩」「蔵立岩」を宇宙船UFOだという。

【天の岩戸】

位山で最も重要な岩倉。聖域なので柵がしてあって近寄れない。この地点が水無神社の奥宮。

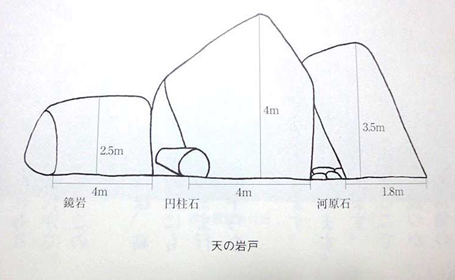

天の岩戸の巨石群は、四個の岩で形成され、中央の岩は家形をしていて、その平らな面は北向きで高さ4m、幅約4m余り。左側の岩は鏡岩で東面で、高さ2.5m幅約4m。この二つの岩の間に、直径1.1m、長さ4.3mの円柱形の巨石が岩の横に横たわっている。古い時代には、この岩は立っていた岩と思われる。この中心の家形の岩の右側に、北向面の大きな岩(幅1.8m、長さ3.5m程)が寄りかかっていて、この両岩の下には、数個の河原石が敷いてある。ここは古代から祭祀の行わった場所と思われ、現在もここでお参りをする神聖な場所。

飛騨の口伝では、長である淡上方様が崩御されると位山の頂上に岩を運んで皇祖岩(スメラノオヤイワ)とし、その横に埋葬し、その後も代々の祖先を葬り、ヒルメムチ(天照大神)もここに葬られたと伝わり、この天の岩戸が、歴代の「皇統命すめらみこと」(初代天皇)が葬られた「皇祖岩」と考えられる。

【天の岩戸 岩図】 中心の大きな岩が家形の大岩

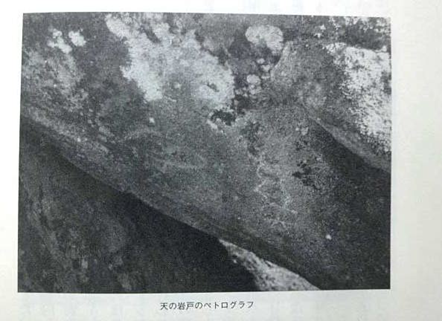

【天の岩戸に描かれたペトログラフ(古代文字」】

飛騨一ノ宮水無神社の奥宮となっている位山「天の岩戸」には、一般のペトログラフより最も古い古代文字があり、数個の河原石が敷いてあることから、古代から祭祀の行われた場所と考えられる。現在、天の岩戸は柵があるため、現物を見ることができない。

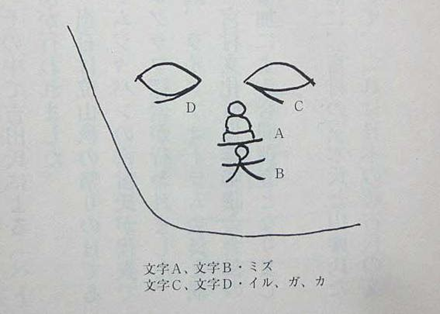

位山「天の岩戸」から、「 」と「井」と「 」のペトログラフが発見された。「 」と「井」はシュメールの太陽神を象徴する図形文字で、「井」は齊部(忌部)文字記号で数字の五を表す図形でもあり、「 」は牛神(牛頭天王)を象徴するとともに、やはり太陽神を表す図形文字であり、「井」は真名井の井。(「文字A」「文字B」――日本の超古代の文献に出てくる「ミズ」と呼ぶ古代文字。)

その後、文字の上の「文字C」「文字D」が発見され、「文字C」はシュメール古拙文字で「イル、ガ、カ」という文字で祈るという意味を表している。この文字は今から4千年ぐらい前のペトログラフとのこと。(「飛騨の霊峰 位山」より)

位山には、一般的な「天照大御神」がお隠れになった「天の岩戸伝説」はないが、高天原伝説がある。位山は、UFO(プレアデス星団)の発着場所と言う人もいて、付近には、太陽の力を吸収したと伝えられる「「鏡岩(かがみいわ)」がある。

【鏡岩】

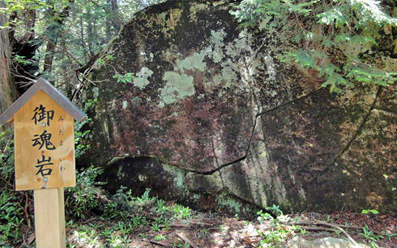

【御魂岩(みたまいわ)】

山頂に向かって東方30mの地点に、高さ2.5m、周囲18mの東面を見せる「御魂岩」。

位山の頂上直下なのに水が湧き出す不思議な水場。ご神体山の岩穴から湧き出る水は「御神水」とも呼ばれ、「飲めば病が治る」等の言い伝えがある。

【天の泉】

白山眺望ポイントである展望広場では、偶然UFOらしき物体が撮影されている。

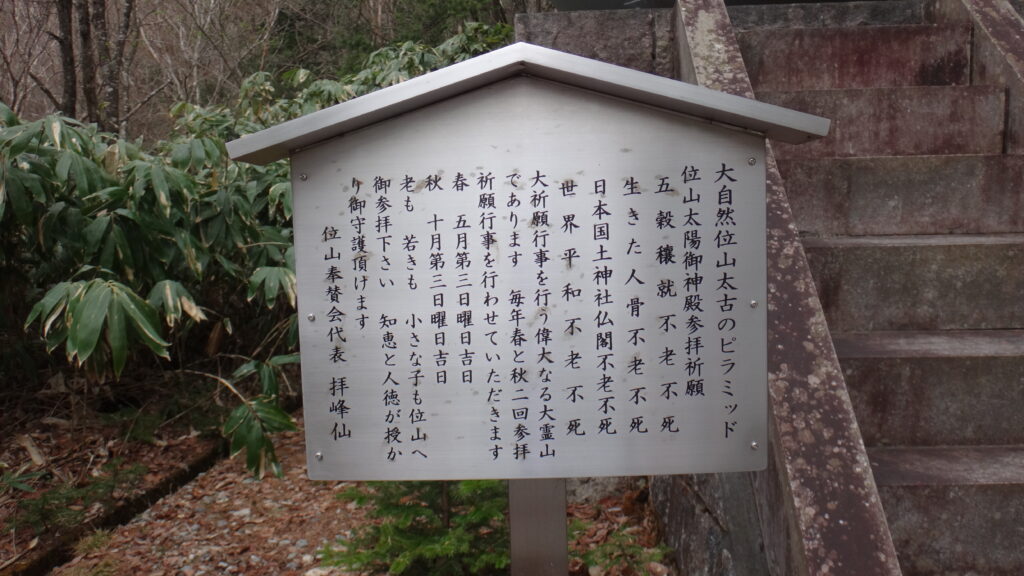

頂上の掲示板――

「大自然位山 最古のピラミッド

位山太陽御神殿参拝祈願

五穀豊穣 不老不死

生きた人骨 不老不死

日本国土神社仏閣 不老不死

世界平和 不老不死

大祈願行事を行う偉大なる大霊山であります 毎年春と秋二回参拝祈願情事を行わせていただきます

春 五月第三日曜日吉日

秋 十月第三日曜日吉日

老いも 若きも 小さな子も 位山へ御参拝下さい 知恵と人徳が授かり御守護頂けます

位山奉賛会代表 拝峰仙」

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)