大分県宇佐市南宇佐2859。

全国に44,000万社あまりある八幡様の総本宮。通称「宇佐八幡」

公式WEBサイト<http://www.usajinguu.com/>

神亀2年(725年)、一之御伝創建。769年の宇佐八幡宮託宣事件(道鏡事件)では、皇位の継承まで関与するなど、伊勢神宮に次ぐ皇室の二所宗廟(そうびょう)として扱われ、繁栄した。二所宗廟の「廟」は、墓という意味より、祖先に対する祭祀を行う場所。天皇家の先祖を祭る大事な神社で、現代の二所宗廟は伊勢神宮と石清水八幡宮だが、中世より前は伊勢神宮と宇佐神宮だった。

<宇佐鳥居>

宇佐独自の鳥居で、境内の鳥居はすべてこの様式になっている。笠木がそり上がり、額束がなく、柱の上部に黒い台輪が付いているのが特徴。朱色は厄除けや魔除けの意味合いがある、

宇佐神宮では一般的な参拝作法より拍手が2回多い「二拝、四拍手、一拝」が古くからの習わし。

上宮入口の鳥居

南中楼門に囲まれた内側に本殿がある

「本殿」は、幡造という古来の様式で、貴重な建築物として国宝に指定。普段は非公開。本殿に向かってから左から一之御殿、二之御殿、三之御殿が並ぶ。それぞれに八幡大神(応神天皇)、比売大神、神功皇后を祀る。

<下宮>

古くは御炊殿といわれ、かつて神前にお供えする食事を作る場所。農業、漁業をはじめとする一般産業の発展充実を守る神として、上宮と同様に八幡大神、比売大神、神功皇后の三柱が祀られている。宇佐地方では「下宮参らにゃ片参り」といわれ親しまれてきた。

<呉橋>

社殿のような檜樹皮の屋根に覆われた豪華な橋で、鎌倉時代より以前に作られたとされる。10年に一度の勅祭のときに扉が解放され、その際は一般人も渡ることができる。

<主祭神>

日本では、複数の神を祀る場合、中央に最も神格の高い神様をお祭りし、2癌目の神様を向かって左側、3番目の神様は右側という決まりがある。ところが、宇佐神宮では、主神は、一之御殿の八幡大神だが、実際に本殿で主神の位置に配置されているのは比売大神。下宮でも主祭神は同じだが、一之神殿の相殿には、大神祖神社として大神比義命(おおがのひぎのみこと)が祀られている。

一之御殿:八幡大神 (はちまんおおかみ) =誉田別尊=応神天皇

二之御殿:比売大神(ひめのおおかみ)= 宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理姫命)。

三之御殿:神功皇后(じんぐうこうごう、 別:息長足姫命とも)

社殿では、アマテラスとスサノオの誓約の結果、生まれた宗像三女神で、筑紫の宇佐嶋に八幡神が現れるより以前からいた古い土地神様としているが、神功皇后や応神天皇を抑えて中央に鎮座できるのは、アマテラスではないかという異論もある。姫は○○神というように、特定の神を指すものではない。

<八幡神>

最初は九州の地方神に過ぎなかった八幡神だが、中央へ進出していく過程で、いくつもの氏族の信仰が混入していく。

当社、南に立つ御許山山頂には、奥宮として3つの巨石を祀る大元神社があり、八幡神が降臨したという豪族宇佐氏の磐座信仰が当初の形態で、そこに、朝鮮半島からの渡来系氏族と思われる辛島(からしま)氏が、比売大神信仰を持ち込んだと考えられている。

八幡神や八幡社が正式に記録されるのは「続日本紀」からで、「古事記」「日本書紀」にはない。この神は、欽明天皇の御代に、突然宇佐の地に示顕されたと伝わる。

社伝等によれば、欽明天皇32年(571年?)、宇佐郡厩峯と菱形池の間に鍛冶翁(かじおう)が降り立ち、大神比義が祈ると三才童児となり、「我は、譽田天皇廣幡八幡麻呂(=応神天皇)、護国霊験の大菩薩」と託宣があったとある。

神功皇后は、仲哀天皇の皇后として、天皇の九州熊襲征伐にお伴し、天皇が亡くなった後は、その遺志を継いで熊襲征伐を成し遂げた。その後、自ら軍を率いて三韓征伐(新羅・百済・高句麗)で服属させるなど、国を守ってくださった方として、特に九州の人々の尊崇を受けていた。朝廷との接触が比較的遅かった宇佐神宮が、神代の神と結びつけるのは無理があったため、祭神として、九州人の信仰を集めていた神功皇后や筑紫で生まれたその息子・応神天皇の名が借りられたと考えられる。そのため、宇佐神宮をはじめとする八幡宮の大部分が、応神天皇(誉田天皇)を祭神としている。

<国家守護の神>

「国家守護の神」である八幡神が広く知られるようになったのは、720年の隼人反乱、743年の大仏建立に関する託宣、769年の道教皇位簒奪阻止という、3つの国家的重要事件がきっかけ。

- 571年、欽明天皇が、本地垂迹説による神号「八幡大菩薩」を贈る。

- 720年、大隅隼人の反乱

九州南部に勢力を伸ばしていた大隅隼人が、稲作制度を祭事の中心に据えて大和政権が推し進める律令制度に反発して起こした乱。稲作に適さないシラス台地が広がる九州南部を本拠地とする隼人たちは、稲作民族のやり方を押し付けられても生活が成り立たなかった。

- 740年、藤原広嗣の乱で、官軍の大将軍・大野東人が戦勝を祈願。

- 743年、大仏建立への功績

聖武天皇は「大仏発願の詔」を発令し、廬舎那仏の金銅像を作らせることを決めた天皇は、まず宇佐神宮に勅使を遣わして大仏建立祈願をさせた。また、大仏に張る金箔が足りなくなったとき、宇佐神宮は「日本のどこかから黄金が出るでしょう」という御託宣を宮司等が携えて上京し、金が発掘されて奈良の大仏は完成した。

こういったことからから、宇佐神宮は、中央との結びつきを強めていった。

- 769年、宇佐八幡宮託宣事件(道鏡事件)。

奈良時代、女性の孝謙天皇のそば近くで仕えた仏教僧・弓削道鏡が、自身の一族を宮廷の高位高官にさせ、「道教を次の皇位につければ天下は安泰、世はおさまる」という宇佐神宮の偽の神託をでっちあげて、自分が次の天皇になろうとした。天皇が和気清麻呂を勅使として八幡神社に使わせると、「臣をもて君とするなどあってはならぬこと、道をわきまえぬ人間は速やかにのぞくべき」との八幡神の神託を持ち帰ったため、天皇は怒って清麻呂を汚麻呂と改名して、流刑に処した。ところが、決着がつかないまま称徳天皇(孝徳天皇と重祚)が亡くなり、道教が皇位につくことはなかった。宇佐神宮は、皇位の継承まで関与するなど、伊勢神宮に次ぐほどの皇室の宗廟として崇拝されて繁栄し、信仰を集めた。

それまでは氏族ごとに信仰を持つ神祇信仰だったので、国家標準が造れなかった。ところが、新しく伝来した仏教はそういう下地が無く、どの氏族へも平等に教えを広められることから、朝廷は日本を統一するため、仏教への信仰を説いて中央集権化を進め、国分寺・国分尼寺の建設を推進した。

その中で、いち早く神仏習合を遂げ、神像も「僧形八幡」という僧の形であらわされることが多い八幡神は、仏教にも権威を認められた神として王権にも尊重され、広く崇められるようになる。

その後、貴族社会が終わり、武士が世の中の主役となり、武力で政治を動かす時代になったことから、武神としての八幡神は、武士の尊崇を一気に集めて、一気に勢力を拡大。八幡神は、全国一、社が多い神様になっていく。

<宇佐神宮の変遷>

平安時代、大宮司の大神氏(おおがし)が武家などに分かれ、空位になった大宮司に宇佐氏がついて、宇佐神宮は神宮寺の弥勒寺とともに九州最大の荘園領主となった。また神職家や坊官家は武士としても活動し、近郊の(特に豊後国の)有力武士としばしば敵対した。

源平争乱期、平清盛の娘を妻とする大宮司・宇佐公通は平氏方につき、屋島の戦いから敗走した総大将・平宗盛ら平家一門は、宇佐神宮を頼って安徳天皇と共に滞在した。ところが、庇護しきれなくなって、嘆いた平清経は自殺。叛逆して源氏方についた豊後の緒方惟義が神宮を焼討ちし、神体を強奪。その後神体は発見され、石清水八幡宮が管理することになった。

鎌倉時代の元寇でも、当時の他の社寺同様、加持祈祷を行い、この際に宇佐公世が活躍して、社領回復に成功。その子・宇佐公連は、鎌倉幕府倒幕で活躍し、後に懐良親王擁立に参加した。

戦国時代、中国地方の覇者大内氏(のちの毛利氏)の庇護下で手厚く保護されたが、大内氏と敵対した豊後の守護戦国大名大友氏によって滅び、後ろ盾を失い、再び焼き討ちされ、宮成大宮司らは北九州市まで逃げ延びた。

豊臣秀吉の九州平定後、豊前には毛利氏、ついで黒田氏と相次いで有力大名が進駐した。

江戸時代、宇佐一帯は、中津藩・佐賀藩・天領などが複雑に入り組む土地となり、その中に、幕府から寄進された宇佐神宮の神領は存続した。

1871年(明治4年)、近代社格制度で、「宇佐神社」として官幣大社に列格された。

<神職>

宇佐神宮の神職を束ねる大宮司は、平安時代中頃までは大神氏だが、その孫の祝氏、小山田氏を経て、宇佐氏が出、宇佐氏である宮成家、到津家、岩根家、安心院家が世襲して一族で大宮司を争った。一時宇佐氏一族の出光家も大宮司となっている。平成16年(2004年)ごろより到津宮司に代わって代務者が置かれる。

――宮司の継承を巡る騒動――

2008年以降、神社本庁と、宇佐神宮の責任役員会&氏子総代の間で、宮司職をめぐって争いが起き、裁判にまで発展。最高裁で2013年、神宮&氏子側が敗訴。2009年、神社本庁が選出した特任宮司に反対して、神宮&氏子側は女性権宮司の80代宮司就任を決めて、神社本庁へ離脱届を提出。そして、神社本庁に宮司の地位が認められなかった女性が提訴するも、2013年、敗訴。2014年、神社本庁は、女性を権宮司から免職し、宇佐神宮は女性を解雇した。2017年、大分県神社庁宇佐支部が、新宮司は高圧的・独善的で、関係修復をする心は皆無であるとして、宇佐神宮の祭典への協力や寄付要請を拒否することを決議するとともに、支部事務局を宇佐神宮内から宇佐市内の桜岡神社に移し、両者は絶縁状態になった。

――宇佐神宮のある亀山は、卑弥呼の墓?――

宇佐神宮の由緒書には、比売大神は、市杵島姫命、多岐津姫、田霧姫の宗像三女神だと書かれ、この宇佐の地に降臨したとあるが、この比売大神が卑弥呼だという説がある。

比売=姫。

<亀山>

宇佐神宮は、亀山と呼ばれる自然丘の上に、7万坪余りの境内がある。自然丘を利用して墳墓を造るのはよくあることで、この亀山が卑弥呼の墓ではないかと言われている。

――「魏志倭人伝」――

正式名称:魏書東夷伝倭人条(ぎしょとういでんわじんのじょう)。

中国の歴史書である『三国志』〔3世紀末〕の一部で、日本列島の倭人(日本人)の習俗、地理、産物、政治、外交などについて約2,000字程記されている。

――宇佐が邪馬台国――

宇佐を邪馬台国とする強力な要因として、魏志倭人伝の、女王国の記述がある。

「女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種。」

(和訳:女王国から東へ海を1000里渡ると,また倭人の国がある。)

東側が海に面している女王国は、九州説であれば九州東部で、福岡県東部、大分県東側、宮崎県東側がその該当エリア。一般に有力視されている九州説の「久米・熊本・みやま市・吉野ヶ里遺跡」などや、畿内説の奈良盆地・纏向遺跡は、この記述に該当しない。

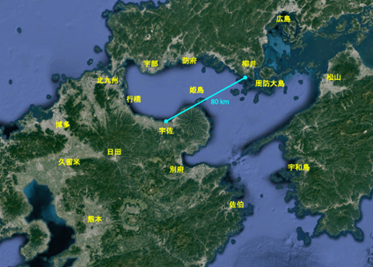

1000里は、約60〜80km(または1日の全力航行で進める距離)と考えられていて、邪馬台国を九州東部とすれば、中国地方や四国に「1000里」の海を渡ってたどり着ける距離の場所がたくさんある。

魏志倭人伝「女王国から東へ海を1000里渡ると,また倭人の国がある」は、「船を使って1000里進めば」とも読め、このあたり一帯が「邪馬台国」であった可能性もある。1000里(約60〜80km)は直線航海距離とは限らない。

宇佐を中心として80kmの尺度

また、卑弥呼の墓については、「径百余歩」「奴婢百餘人」「墓は丸い」とある。

亀山の頂上は直径80mほどで、人が歩いて百余あまりで「径百余歩」と一致。また、宇佐神社境内の小さな「百体神社」には、殉死者の100人の首が埋められているという言い伝えがある。当時、殉葬は生き埋めにする習わしで、『魏志倭人伝』には、卑弥呼が亡くなった際、100人以上の人々が殉葬されたとあり、「奴婢百餘人」と一致する。ただし、隼人の乱で犠牲になった隼人の兵士100人の首という説もある。

また、「墓は丸い」から、前方後円墳ではないことがわかる。1933年~42年、建て替えが行われて、拝殿前の広場を長さ数十メートル、深さ数メートルにわたって掘ったところ、自然の地層はまったく見つからず、玉石や角石が無数に出てきて、亀山の上層部は人工的に盛り土がされていたことが分かった。

宇佐神宮の古文書「八幡宇佐宮御託宣集」には、宇佐神宮は宇佐廟、そして神社の古さを裏付ける延喜式神明帳には廟神社と書かれている。廟は墓。宇佐神宮の本殿は、亀山といわれる小高い丘に建っていて、直径は魏志倭人伝に書かれている大きさとほぼ一致する。

さらに、宇佐神宮の本殿の地下からは、非常に大きな石の棺が2回も見つかっている。明治・大正、昭和と改修工事が行われた。明治と昭和の時代、土の中から石棺(古墳時代の石製の棺)が出てきた。場所は三の御殿から数メートル東側、亀山のほぼ中央の地下約2メートルのところに、北東から南西の向きに埋められていた。1枚の角閃石をくりぬいたと思われる石棺は、幅・高さともに1m強で、長さは2m余り。表面はきれいに磨かれて、本体と扉の間からは、真っ赤な朱がにじみ出ていた。

昭和の大造営の時には、二之御殿前の地下から石棺が発見され、銅剣などの副葬品もあったが、行方不明に。卑弥呼とその後を継いだ台与が、同じ墓に埋葬されたと考えれば、矛盾しない。亀山は古墳で、そこにお墓を祀る神社として宇佐神宮が存在しているとも考えられる。

【卑弥呼】

卑弥呼に関する歴史資料は日本には全く存在しないが、3世紀末頃に書かれた「魏志倭人伝」には、使者を派遣したことが記載されている。『魏志倭人伝』は『三国志』のうちの「魏書」東夷伝倭人条のことで、当時の日本の様子や、女王「日巫女(ひみこ)」の特徴も書かれているが、記述は不明瞭な部分も多い。

卑弥呼は、実質的な政治家というより、太陽に仕えて神託を告げる巫女を表す「日巫女」で、ヒメコ(日女子)、ヒノミコ(日の御子)、ヒメミコ(日女御子)などといつた首長の称号とみる説もある。卑弥呼は当時の中国で付けられた名前。

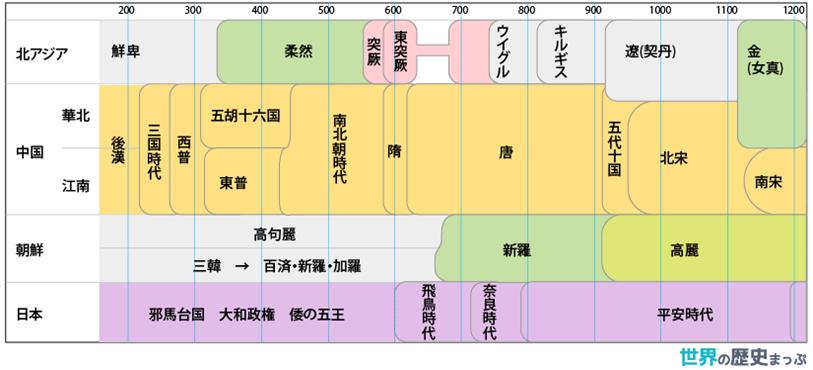

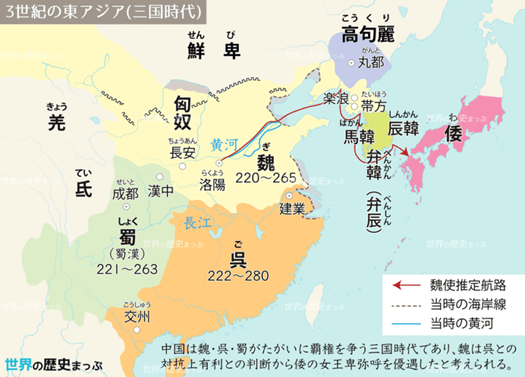

中国大陸では、220年に後漢が滅び、北方の魏(三国)、南方の呉、西方の蜀が並び立つ三国時代を迎えた。

3世紀の東アジア地図

魏呉蜀の3国のうち、華北の大半を支配した魏が最も優勢だった。魏は、後漢末から遼東地方(中国の東北地方)に自立していた公孫氏の政権を倒し、高句麗を討ち、238年には朝鮮の楽浪・帯方の2郡も抑えて領域に加え、263年、蜀も滅ぼした。(邪馬台国の女王卑弥呼が、帯方郡に使者を派遣し魏に朝貢したのは、239年)

この時代の歴史書『三国志』の中の『魏志』倭人伝には、3世紀前半から中葉の倭の情勢が書かれている。

魏志倭人伝「倭女王卑弥呼、与狗奴国男王卑弥弓呼素不和。遺倭載斯、烏越等詣郡、説相攻撃状。遣塞曹掾史張政等、因齎詔書、黄幢、拝仮難升米、為檄告諭之。卑弥呼以死、大作冢。徑百餘歩、殉葬者奴碑百餘人。」

和訳「倭の女王である卑弥呼と、同じく倭の狗奴国の男王、卑弥弓呼は通常仲が悪かった。倭は載斯や烏越という人物を、現在の韓国ソウル付近にあった帯方郡に派遣し、戦況を報告させた。一方、中国の魏は塞曹掾史という役職の張政などの使節を派遣し、難升米という役人に皇帝からの書状と黄色い旗を渡して、平和のお触れを発布させた。卑弥呼は亡くなった。(大作家は?)直径約100歩の大きな墓が作られ、約100人の奴隷が墓に供えられた。」

――邪馬台国関連年表――

邪馬台国は2~3世紀、弥生時代後期から古墳時代前期にかけて存在したとされ、卑弥呼は3世紀中頃の王の一人。熊襲の女首長とも言われている。

30国ばかりの小国連合の中心となった邪馬台国があった場所をどこにするかで、日本列島における国家形成過程の理解が大きく異なってくる。

「近畿説」をとれば、すでに近畿地方から北部九州に及ぶ広域の政治連合が成立していたことになり、のちのヤマト政権と直接つながることになる。「九州説」をとれば、邪馬台国連合は北部九州を中心とする比較的小範囲のもので、のちのヤマト政権はそれとは別に東方で形成され、九州の邪馬台国を統合したものか、逆に邪馬台国が東遷したものということになる。

『魏志倭人伝』の記載をそのままたどると、邪馬台国は九州のはるか南海上に存在したことになる。九州説の場合は倭人伝の距離の記載、近畿説の場合は方位の記載を修正することが必要で、『魏志倭人伝』は史料としての限界があることを示している。

<女王 卑弥呼の時代>

西暦100年頃・・・国家成立か

2~3世紀頃、「倭」と呼ばれていた日本では、稲作が普及して安定した食糧確保が可能になると、稲作に必要な土地や水を巡って戦乱が絶えなくなる。争いに勝ったムラが、負けたムラを吸収し大きくなり、やがて身分制度や社会制度を持つクニが出現。100程のクニがあって戦乱が続いていたが、30程のクニが連合となって支配者を立てることにした。その連合の中心が邪馬台国。

魏志倭人伝では――倭は2世紀の終わりころに大変乱れて、国々は互いに攻撃しあって年が過ぎた。そこで国々が共同で邪馬台国の女王卑弥呼を立てて王としたところ、ようやく乱はおさまり、邪馬台国を中心とする30国ばかりの小国の連合が生まれたと。

180年頃・・・「倭国乱れ、相攻伐すること歴年」の頃か。戦乱ののち、女王卑弥呼を擁立。

邪馬台国では、男の首長たちが国王の座を狙っての覇権争いを繰り広げ、40年から70年に渡って内乱が続いていた。男王を支配者にしたが、争いが絶えず混乱状態に陥ったため、シャーマン的な卑弥呼を女王として擁立(189年ころ?)すると、争いが収まってクニとしてまとまるようになった。

卑弥呼は巫女として天命を受け、魏志倭人伝において「鬼道(霊術)」を用いることで国内を統治し、卑弥呼は「鬼道を事とし、能(よ)く衆を惑はす」とある。卑弥呼は巫女として神の意志を聞く事に優れていたが、夫はなく、政務は弟がとった。まだ神を祀ることと政治が未分化の祭政一致の段階であったことがうかがわれる。

邪馬台国を中心とした倭の連合は、身分制度や法制度、税制度が整えられていた。大人(たいじん)と下戸(げこ)の明確な身分差があり、下戸が大人と道で会った時には後ずさりして道端の草むらに入り、話をする場合には、うずくまったり、あるいはひざまずいて、両手を地面につけたという。大人は皆4〜5人の妻をもち、下戸でも2〜3人の妻をもつものもいた。倭人の間には泥棒もいないし、訴訟も少ない。法を犯した場合は、軽い者ではその妻子を取り上げ、重い者ではその家族や一族を殺した。

また、各地で市場が開かれて、他国との交易も盛んに行われ、人々は有無を交換しあった。人々には、租・賦の税を納めさせ、それらを収納するための邸閣(ていかく)があった。

邪馬台国は、北部九州の伊都国に、常に一大率(いちだいそつ)という役人を置いて、それより北方の国々を監視させた。

232年、倭国が新羅に侵入。

倭国は新羅の王都であった金城を包囲するが、軽騎兵率いる新羅王の前に倭軍は太刀打ちできず、千人もの捕虜と死者を生んだ。

239年・・・魏に初めて使者を送り、「親魏倭王」の称号と金印紫綬と銅鏡100枚を賜る。

卑弥呼は家来(難升米)に、男の生口(せいこう/奴婢)4人と女の生口6人、それに布をもたせて魏(帯方郡)に遣わして、皇帝に献上。皇帝は卑弥呼に「親魏倭王(しんぎわおう)」の称号を与え、王位の象徴物である金印を紫綬。これは、魏が卑弥呼を倭の支配者と認めて後ろ盾になったことを意味する。その他、銅鏡100面、さまざまな織物、御笏刀2口、真珠などが授けられた。各地の倭国の王の墓から発見された銅鏡は、卑弥呼が魏との繋がりを示すために配ったと推測されている。

親魏倭王の印綬

卑弥呼は、239年以降も、魏に度々使者を派遣。240年には、前年の派遣の返答として、魏の使いが倭国を訪れ、卑弥呼は、皇帝からの詔書や正式な印綬を賜る。243年も邪馬台国が使者を送るなど、親善と友好が深められた。

梁書倭国伝などでは、卑弥呼の使者が明帝への拝謁を求めて洛陽に到着したという「遣使の年」は、景初3年とする。その場合、邪馬台国の使者が拝謁したのは曹芳になる。

247年、邪馬台国と敵対する狗奴国(くなこく)との戦が始まり、卑弥呼が死亡。

卑弥呼は、魏の植民地だった帯方郡に、載斯や烏越を派遣して、敵対する倭人の国・狗奴国との戦の有様を報告。これに対して、魏は張政を倭に派遣して、239年に初めて派遣された難升米に詔書や黄幢を授与した。(張政が、卑弥呼ではなく、難升米に渡したことには、魏の意図が示されていた)

女王となった時、すでに高齢だった卑弥呼は、民衆の前に姿を現わすことはほとんどなかった。卑弥呼は宮殿に篭って鬼道(きどう)という、霊を見たり見えない神様と交信する力で占い、身辺に仕えた弟が、その占いを伝えて実質的に国を切り盛りしていた。宮殿は常に兵が守り、1000人●程の侍女が仕えていた。卑弥呼は結婚せず、食事を運ぶ男性一人が仕えていた。

<女王壱与 復興の時代>

247~248年頃、長らく統治してきた卑弥呼が亡くなり、激しい動揺に包まれた邪馬台国では、後継者の男王を立てるも国中が服従せず、分裂の危機に直面した。国の中心(卑弥呼)の強力な中央集権体制に対する地方の豪族たちの不満は、卑弥呼の霊的権威によって抑えられてきたが、女王の死によって中心を失い、各地の豪族は競い合うようになって、倭全体の秩序を揺るがすほどの深刻な状況を引き起こした。

魏志倭人伝には、卑弥呼の死後、国内で大規模な内乱が発生し、後継者が立てられるまで数年を要したと記されている。

ただ、各地の豪族たちは、国を安定させるためには、霊的権威の象徴である女王が必要不可欠だと理解していた。そして、卑弥呼の「宗女」(近親女性)で、幼いながらも聡明な13歳の壱与(いよ)が、内乱鎮圧に適任と判断されて後継者に選ばれる。

邪馬台国では天候や豊作を祈願するための儀式が頻繁に行われており、女王には霊的権威が必要とされていた。壱与の家系について具体的な記録は多くないが、壱与が、宗家(血統を重視する家系)の女性親族を指す「宗女」だったことは、卑弥呼から続く宗教的支配体制を保つ上で欠かせない条件だった。また、宗教的儀式や霊的象徴としての役割を期待される女王が選ばれたのは、当時の邪馬台国が霊的統治を重視していた社会であったことを示している。

壱与が即位した248年頃は弥生時代後期、九州北部を中心とした邪馬台国は、倭国(当時の日本列島)全体で重要な勢力を誇っていたが、国内には50以上の小国が存在した。これらをまとめる中心勢力としての立場を保たなければならない邪馬台国は、卑弥呼死後の混乱で地位が脅かされた。壱与の即位は単なる血統によるものではなく、国家統一を図るための象徴的意味を持っていた。また、邪馬台国では、女性の霊的地位が男性よりも高く評価されるという文化的特性や、彼女を支持する一部の豪族たちが、卑弥呼時代の安定した政治体制の復活を望んだことも関係していた。

ただ、13歳で即位した壱与が、国をまとめ上げるのは至難の業。壱与は、卑弥呼の巫女的な立場を引き継いで、女王としての役割を果たした。壱与が国民の支持を得た背景には、宗教的指導者としての信仰が深く根付いていたことが挙げられる。そして、卑弥呼時代に政務を担っていた、卑弥呼の弟をはじめとする経験豊富な一族の男性たちが、壱与を前面に押し出しながら裏で実務を担当し、内乱状態だった国内は次第に鎮静化して安定していく。

まずは、外交面で卑弥呼が魏と築き上げた、自身の権威を国際的に認めさせる外交政策が踏襲された。魏という国際的な威信で国内の豪族たちを統制して、内乱の収束を後押しし、各地の豪族との直接対話が重ねられた。豪族間の争いを調停する中立的な立場を保ちながら、霊的指導者としての影響力を活かして協力を求める調停は、徐々に成果を上げ、各地で発生していた内乱が終息へと向かっていく。和平政策には、地域社会を復興させるための実務的な施策も含まれていて、農作物の再分配や市場の復旧、交易路の整備などを進めることで生活基盤を安定させ、国内の結束を強化した。卑弥呼時代に確立された政治体制は、国の中央集権化を進める一助となったが、壱与の時代にもその影響は色濃く残っていた。これによって内乱後の混乱を収束させ、邪馬台国を再び安定した国へと導くことに成功する。

壱与の治世は、国内が再び安定したことで、交易が活発化し、邪馬台国は経済的にも徐々に繁栄を取り戻した。魏志倭人伝には、壱与が内乱後の倭を平定し、再び魏との関係を強化したことが記されている。魏に朝貢した使者たちは、壱与の治世が安定していることを伝えるため、積極的に活動した。

さらに、壱与が行った社会的改革は、邪馬台国の国力を再構築する基盤となった。豪族たちは再び中央の統治に協力的になり、国としてのまとまりを取り戻した。こうして、壱与は卑弥呼の死後に生じた危機を乗り越え、邪馬台国の平和と繁栄を再び実現させた。

――壹與(壱与:いよ)か、臺與(台与:とよ)か――

「壹與(壱与:いよ)」という名前は、主に中国の歴史書『魏志倭人伝』に記されている。「壹與」の表記は中国の漢字表記によるもので、古代倭人が実際にどのように彼女を呼んでいたのかは不明。当時の中国の記録者たちは、倭の風習や言語を独自の解釈で漢字に当てはめていて、「壹與」という名前も現地での発音を中国風に表記したものと考えられている。壹與の「壹」は「一」を強調する古代の書き方で、単一性や純粋性を意味すると解釈されることがある。「與」は「与える」「共にある」という意味が含まれ、壱与が女王として国を一つにまとめ、民と共にあろうとする姿勢を象徴しているのかもしれない。壱与が即位した弥生時代後期は、倭国が周辺諸国との交流を拡大し、特に中国の文化的影響を強く受けていた。この時代、国際的な外交記録に名前が載ること自体が重要な意義を持ち、壱与の名前が漢字で表記されたことは、彼女が東アジア全体で認知される存在であったことを示している。

「臺與(台与:とよ)」は、後代の「宋書倭国伝」で書かれている。「臺」の字は「高台」を連想させる漢字で、壱与の高貴さや霊的な地位を強調していると解釈されている。台与という表記は、後世の歴史書や考察で用いられることが多く、特に日本国内で壱与の研究が進む中で広がったとされている。一説には、壱与が即位後に宮廷や祭祀の場を高台に構えたという伝承が、この表記に影響を与えたのではないかとも言われ、後世の「臺與」という表記は、古代倭の女王としての壱与を再評価し、彼女の偉大さを強調する意図が込められていると考えられる。

また、當時の発音や地域のアクセントの変化によって「壹」と「臺」の読みが混同されるようになり、書き換えが生じた可能性も指摘されている。

この名前の変遷は、壱与の歴史的地位がどのように理解され、受け継がれてきたかを物語るもので、彼女の存在が時代を超えて人々に語り継がれてきたことの証と言える。

――魏との外交――

248年から約10年後、壱与は使者を魏に派遣して、邪馬台国が秩序を取り戻したことを報告するとともに、卑弥呼時代の「親魏倭王」という称号の継承を意識した外交メッセージを伝えた。これによって、壱与は魏との関係を強化し、国内での壱与の権威を高めて、国際的な正当性を維持することに成功した。

魏志倭人伝によれば、壱与の使者は魏に対して、国を代表して真摯な態度を示したと。

魏の使者として倭に派遣された張政は、壱与の時代にも邪馬台国との交流を深めた。張政の訪問は、魏と倭の関係をさらに強化し、壱与が女王としての権威を確立する助けとなった。また、張政との交流を通じて、魏の政治や文化の影響が邪馬台国にもたらされ、壱与の統治における外交的手腕がさらに発揮される結果となった。

――西晋への朝貢――

壱与が即位した時代、中国では、魏に代わって西晋が中心的な王朝となった。266年に司馬炎が魏を倒して西晋を建国したことで、倭国(邪馬台国)にとっても大陸との新たな外交関係を築く必要が生じた。

壱与が西晋に使者を派遣した正確な時期は曖昧だが、引き続き中国大陸との連携を重視していた。朝貢の目的は、西晋の武帝に対して邪馬台国の忠誠と友好を示すことで、大国からの庇護を得、新たな中国王朝との関係を築くことで、国内での女王としての権威をさらに高める狙いもあった。

西晋に送られた朝貢品についての具体的な記録は残されていないが、魏への朝貢時と同様に、当時の邪馬台国の豊かな産物が含まれていたと考えられる。

魏志倭人伝には、卑弥呼が魏に送った貢物として、倭国で産出された真珠や染料、工芸品が記されていて、壱与もこれらの特産品を西晋への朝貢に用いた可能性が高い。また、高度な工芸技術が発展しており、青銅器や装飾品が交易品として珍重されていた弥生時代後期の倭国のこうした贈り物は、邪馬台国が単なる属国ではなく、高度な文化と経済力を持つ国家であることを示す役割を果たした。

――西晋の武帝との関係――

武帝の時代、西晋は安定した統治を行いながら周辺国との外交を積極的に推進していた。そのため、邪馬台国からの朝貢は、西晋にとっても重要な国際的交流の一環と見なされた可能性がある。

壱与は、西晋との関係を築くことで、中国大陸での国際的な信頼を維持し、邪馬台国周辺の豪族や異民族勢力に対する牽制効果を得て、東アジアにおける存在感を維持し続けることができた。

武帝(司馬炎)が、壱与の派遣した使者たちにどう応じたかは記録がない。

<壱与以降の邪馬台国と「空白の4世紀」>

――266年以降の倭国

壱与は、西晋王朝にも使者を送ったが、266年を最後に邪馬台国は中国の史書から消えてしまう。

287年、倭国が新羅に攻め入る

食料に困窮していた倭国は、新たな土地を探そうと新羅に軍を派遣して、新羅を火攻めにした。この時、新羅兵を千人程度捕虜としたと言われている。

4世紀、ヤマト政権による統一が進められる

4世紀に入ると、ヤマト政権による統一が進められ、さらに朝鮮半島の抗争にも介入し、加羅や百済を助けて高句麗に対抗した。

――邪馬台国の消滅を巡る諸説――

壱与が何年に死去したか、邪馬台国がどのように消滅したか、その後の倭国の勢力がどのように変遷したのか、明確な記録は存在しない。

壱与の即位で邪馬台国は再び安定を取り戻し、倭全体の統一を象徴する存在として存続したが、壱与の死後には再び混乱が生じた可能性が高く、邪馬台国という国家そのものが徐々に力を失い、次第に歴史の表舞台から姿を消していったとされる。壱与の死をきっかけに、中央集権的な支配体制が弱体化し、豪族たちが再び自立性を強めたかもしれない。

邪馬台国がどのようにして歴史から姿を消したのかについては、いくつかの説がある。

一つは、九州地方での豪族間の争いによって国が分裂したという説。壱与の死後、中央の統治が弱体化し、豪族たちがそれぞれの勢力圏を築き始めたことで、邪馬台国の支配範囲が縮小していった可能性がある。

一つは、大和地方の勢力による吸収説。邪馬台国は、大和政権の台頭によってその文化や政治構造が徐々に取り込まれ、統一政権の一部として再編成されたという説。この吸収説は、考古学的発見や古代の記録との整合性が高いとされ、現在では比較的有力な仮説。

壱与の治世の遺産が、新しい時代の基盤となった可能性は高い。

壱与が治めていた時代の遺跡や出土品には、彼女の影響を示す痕跡が見られる。壱与の時代に魏からもたらされた鉄器や高度な製造技術は、農業や工業の発展を促進し、後の古墳文化の基盤を形成する重要な役割を果たした。特に、邪馬台国があったと推定される九州北部や近畿地方では、弥生時代後期から古墳時代初期にかけての文化的・技術的進化を示す考古学的証拠が多数発見されている。

また、壱与の時代に国内で使用された祭祀具や工芸品は、後の時代の文化にも影響を与えたと考えられている。これらの考古学的発見は、壱与の治世が空白の4世紀における文化的な連続性を示す鍵となることを示唆している。

――倭国〝空白の4世紀〟――

邪馬台国は、3世紀末の266年を最後に中国の史書から消え、倭の五王が登場する5世紀前半まで、日本でのできごとは文書の記録に残されていない。そのため、この、日本列島の歴史が文献記録としてほとんど残されていない時期を、「空白の150年」とか「空白の4世紀」と言う。

この謎多き時代空白の期間、国家体制や政治的状況の劇的な変化があったと推測されている。日本列島では、九州北部を中心とした邪馬台国が衰退し、権力の中心が九州から大和地方へ移行して、大和政権と呼ばれる新たな統一国家が形成されていったとする説が有力。

考古学的には、大和地方を中心とする「古墳時代」が始まり、大型の前方後円墳が築かれ始めたことは、権力の中心が九州から大和地方に移ったことを示唆していると。

しかし、壱与が卑弥呼から引き継いだ中央集権的な支配体制は、空白の4世紀における次の統治勢力への移行の土台となった可能性がある。

――邪馬台国が後世に遺したもの

壱与の治世を経て発展した邪馬台国の文化や政治体制は、その後の倭国の歴史に多大な影響を与えた。

壱与が魏との外交を通じて築いた国際的な地位や、国内の平和を維持するための調停政策は、大和政権の基盤となる統治モデルの先駆けだった。また、壱与の時代に培われた宗教的な信仰や霊的権威の重視は、後の時代における天皇制の神聖性と通じるものがある。まt、あ壱与の治世を通じて確立された「中央の象徴としての指導者」の存在は、日本の政治文化の中核として継承されていった。

――卑弥呼は、天照大神のモデル?――

天照大神は、日本神話に登場する神様で、日本書紀では「天照大神」、古事記では「天照大御神」と表記されている。

卑弥呼が亡くなる直前に、部分日食が二回起こったことが、天照大神が岩戸に隠れて天地が暗闇に覆われたという神話を産んだのではないかという説がある。

<卑弥呼の死因>

卑弥呼は247年か258年ころ死亡したと思われるが、時期も死因も不明。

――卑弥呼の地位が揺らいだため――

1.占いで統治する能力が衰えたとして殺された

(1)卑弥呼が亡くなる直前、部分日食が二回起こった。この世の終わりととらえられるような現象から卑弥呼の「魔力」が衰えたと捉えられ、いけにえとして処刑、あるいは自死に追い込み、太陽を呼び戻したという説。247年3月24日夕方、九州北部地方で、翌248年9月5日早朝にも部分日食があったことが分っている。

(2)邪馬台国の南に男王の狗奴国(くなのくに)があり、両国は敵対していた。狗奴国との争いが長期化して戦が終わらないことで、国内の卑弥呼への信用は失われつつあった。狗奴国との戦闘に危機を感じた邪馬台国は、魏に支援を要請する。ところが、それを受けて魏から派遣された張政(ちょうせい)らは、証書や軍旗を卑弥呼ではなく、卑弥呼の家臣・難升米に渡す。これは、卑弥呼を見限り、次の王と見なした難升米を立てろという意味で、その魏の意に従って、この時起きた日食を利用して、卑弥呼は死に追い込まれた(殺された、自死)。

――狗奴国の卑弥弓呼王によって殺された――

240年ころ、邪馬台国は狗奴国と争っていた。狗奴国との戦闘に危機を感じた卑弥呼は、魏に支援要請を出し、魏から張政らが派遣されたが、これを知った狗奴国の卑弥弓呼王が総攻撃をかけ、その争いに巻き込まれて死んだと。

――老衰による自然死――

魏志倭人伝には「卑弥呼は長大」とある。「長大」は、年をとった女性とする説と、成人女性とする説がある。また、30歳半ばすぎとみる説もある。年を取った女性なら、自然死したとも考えられる。

――箸が陰部に刺さって死んだ――

名前の「トトヒ」が「鳥飛び」と書き、鳥のように飛びやすい、つまりシャーマンのトランス状態になって意識が飛びやすい人なのではないかという説から、卑弥呼は、倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトヒモモソヒメノミコト)という第7代孝霊天皇の娘ではないかという説

倭迹迹日百襲姫命――倭の国に倭迹迹日百襲姫という美しい姫が結ばれた大物主神は、夜だけ現れて、昼間は姿を見せなかった。ある晩、姫が「あなたの顔が見えないのです。どうか朝まで留まり、その麗しい姿を私に見せてください」とお願いすると、大物主神は「よし、分かった。明日の朝、君の櫛笥の中にいよう。だが、驚かないでほしい」と応じた。不思議に思いつつも、翌朝姫がゆっくり櫛笥を開けると、そこには衣紐ほどの大きさの美しい小蛇が潜んでいた。驚いた姫が思わず叫ぶと、小蛇はたちまち人の形になり、大神は「私に恥をかかせたな。仕返ししてやる」と言い残して、大空を駆け上がって三輪山に登っていった。深く悔いた姫は、座り込んだ拍子に箸で自らの陰部を突いてしまって、そのまま息を引き取った。人々は、彼女の墓を「箸墓」と名付けた。

<国名〝日本〟>

――中国が古代日本に当てがった「倭」――

日本という国号ができるずっと昔、日本は「倭(わ)」とよばれていたが、この「倭」という呼称は国号ではない。倭の意味については、諸説ある。

・公家の一条兼良・・・まだ漢字の意味を十全に理解していなかったため、自国を「倭」と称した。

・平安時代の『弘仁私記』・・・日本人が自分たちのことを「わ」(吾・我)と言っていた。

・江戸の儒学者の木下順庵・・・「小柄な人々」(矮人)だったので、倭人になった。

中国の正史(国の公式な歴史書)にはじめて「倭」という言葉が入ってきたのは、中国の古代王朝・後漢のことを記した『後漢書(ごかんじょ)』。大国だった中国は、日本に住む勢力(国としてまとまりつつあった強い勢力)を表現する呼び名に、小国という意味の〝倭〟を充て、「倭国」や「倭人」と言っていた。「倭」は、日本列島(主に九州や本州の一部)だけを指す言葉ではなく、朝鮮半島南部や、ときには中国大陸の東シナ海沿岸部のことも指した。『魏志倭人伝』には、刺青や生活習慣など、倭人がもともと海洋民族である特徴が記録されている。海洋民族の倭人は、東シナ海や玄界灘、対馬海峡そして日本海など、海を自由に行き来して、広い範囲に倭人の拠点を築いていた。私たちが考えるよりもずっと広い範囲をアグレッシブに移動し、広大な勢力圏をもっていたのが「倭人」で、そんな倭人たちがいるエリアのことを、中国や朝鮮の人々は「倭」と呼んでいた。日本も自国のことを中国に従って「倭」と表現していたが、日本列島に住んでいた人々が自分たちの国を「倭」とよんでいたわけではない。

ただ、7世紀後半の中国の歴史書「旧唐書(くとうじょ)」には、「倭国自ら其の名の雅ならざるを悪(にく)み、改めて日本となす」――つまり、日本では、古代の中国が用いた日本の呼び名〝倭〟を快く思っていなかったとある。

日本を一つにまとめたのは、大和地方(奈良盆地)からおこったヤマトの国で、そのため古くは我が国のことをヤマトと呼んでいた。

――大和――

弥生時代は、紀元前10世紀あるいは紀元前9-8世紀から、紀元後3世紀中頃まで。日本で水稲農耕を主とした生産経済の時代始まってから、前方後円墳が出現するまでの時代。

弥生時代になると、農耕が本格的になって集落が大きくなり、大きな集落「邑国(ゆうこく)」がいくつも連合して、邪馬台国のような有力な邑国連合組織が誕生する。全国各地に支配者が乱立する中で、大陸や半島から最新の文化を取り入れることに成功し、財力、武力を手にした王権が日本列島を広く治めることになった。

3世紀後半頃、近畿地方から瀬戸内海沿岸にかけて出現した大きな墳丘(前方後円墳)が、しだいに西は九州南部、東は東北地方南部にまで広がっていったことは、それまでの小国を統一する王権が誕生したことを意味する。

古墳がさかんに造られた3世紀後半頃~6世紀頃までを古墳時代と呼び、前期 (3世紀後半~4世紀)、中期(5世紀)、後期(6世紀)に分けている。中でも5世紀の前方後円墳には、大仙陵(だいせんりょう)古墳や誉田(こんだ)御廟山古墳のように、世界的にも墳墓として隔絶した規模のものが多く造られた。7世紀の飛鳥時代の古墳は、終末期古墳と呼んで区別する。

「大和政権」は、4世紀から7世紀にかけて大和地方に存在した政府。

【大和】

- 国号「日本」

- 畿内の令制国「大和」(現在の大阪府あたり)

- ヤマト(大和の国で政権の中心があった地域。奈良盆地東南部の三輪山麓一帯)

前方後円墳の中心は大和を中心とした近畿地方で、4世紀初め、大和地方の王を盟主として、各地の王が政治的な連合体を形成するようになる。最初は、大和と畿内(現在の奈良全域と京都・大阪・兵庫の一部)の豪族が作った連合国家だったが、4世紀中ごろには、既に西日本を統一。8世紀になると、東日本まで勢力を拡大していた。この「大和王権」の王は、「大王」と呼ばれる。古墳時代はまだ「朝廷」を中心とした政治体系ではなかったという意見もあって、「大和朝廷」の代りに「ヤマト王権」という言葉が使われている。

大和王権の5代の王(倭の五王)は、朝鮮半島での立場を有利にするため、5世紀初めから約1世紀、中国南朝の宋などに使者を派遣して朝貢し、軍事的に高い称号を得ようとした。たが、中国の王朝が希望通りの称号を認めたわけではない。

倭国の大和王権は、鉄などの資源や先進的な技術を求めて、高句麗、百済、新羅の三国が勢力を争っていた朝鮮半島に進出しようとした。百済の王から送られた「七支刀(しちしとう)」の銘文から、大和王権が百済と同盟関係を結んだことは明らかで、実際に高句麗と戦ったことは高句麗の「広開土王(こうかいどおう)」碑文に記されている。この朝鮮半島への進出で、大陸の先進的な技術や文化を取り入れることに成功し、軍事的・ 経済的に大きな力をもつようになる。

そして、この時代に漢字と仏教が伝わり、文化摂取の主な担い手となった、朝鮮半島や中国から倭国にやって来た渡来人が、大和王権の発展に果たした役割は大きい。

大和王権は、近畿地方を中心とする有力な豪族の連合政権で、各豪族の血縁に基づく政治集団である氏(うじ)を代表する責任者・氏上(うじのかみ)が大王に仕え、大王は各氏に地位や身分、役割を示す臣(おみ)・連(むらじ)などの照合「姓(かばね)」を与えて組織した。また、地方豪族を国造(くにのみやつこ)に任じ、直(あたい)などの姓を与えて組織して人々を支配した。地方豪族の中には、直接大和王権に仕える者もあった。

この大和王権の支配のしくみを「氏姓(しせい)制度」という。関東地方(鉄剣)、熊本地方(太刀)の出土品から、ワカタケル大王の支配が、全国にまで及んでいたことが証明されている。

――聖徳太子――

古代の日本は、優れた技術や制度がある隋の文明を学ぶために、遣唐使を派遣した。初めての遣隋使は、謁見した初代皇帝・文帝の質問にまともに応答できないほどだったが、法制度「十七除憲法」身分制度(冠位十二階)を持ち帰り、日本はそれを取り入れて、体制をパワーアップしていく。

608年に派遣された遣隋使(小野妹子)は、煬帝に聖徳太子(飛鳥時代574年~622年)の国書を渡す。文書を読んだ皇帝煬帝は大激怒した。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無(つつがな)しや)。

(太陽が昇ってくる所の天子が、太陽が沈んでいく所の天子に国書をお渡しします。間違いありませんね)

煬帝が怒ったのは、小国が自らを日が昇る処、大国の隋を日が没する処と表現したことではない。「天子」という表現。天子、つまり皇帝は世界に一人の存在。隋こそ世界の中心と考えていた煬帝に、隋よりはるかに小さい倭国の野蛮人が、自国の天皇にも「天子」と使ったことだった。これは、対等な関係を求めたことになる。

ところが聖徳太子は、小野妹子たちが来る前の598年に、隋が大軍を送って攻め込むも敗北した高句麗との関係をちらつかせて対等な関係を要望し、煬帝は容認する。

――国号「日本」決定と呼び名の変遷――

国号が「日本」と定められた記録は無いが、おおよそはわかっている。

倭国は、朝鮮半島の百済や加羅(加耶)諸国と軍事的・交易的にアライアンスを結んでいて、独立国家というほどではなかった。それが百済に軍事的支援を頼まれて、663年の白村江の海戦に臨み、新羅と唐の連合軍に完敗し、いよいよ一国として自立の道を選ぶことになる。

645年、天皇中心の国家を建設するため、中大兄皇子は中臣鎌足とともに蘇我蝦夷、入鹿親子を討ち(大化の改新)、667年に天智天皇として即位する。ところが、失政で内政はガタガタになり、国力も疲弊。弟の大海人皇子が即位した673年時は、国が滅ぶかもしれないという状態で、唐などの大陸の超大国がいつ攻めてきてもおかしくはなく、急ぎ立て直す必要があった。

天武天皇の時代は、古代史でも屈指の激動の時代で、政治や文化、さまざまな制度が大きく変動した。天武天皇は、この危機を乗り越えるためには、文化も政治も歴史も天皇を中心に一つにならなければならないと考えた。そして、中国にならって律令制がしかれ、政治や文化の面で顕著な改革を行って、制度やしくみが整えられて。天皇制は強固なものになっていった。689年に「飛鳥浄御原令」、701年には「大宝律令」が制定され、国号も「日本」に定められた。中国の『三国史記』新羅本紀には、「六七〇年に倭国が国号を日本に改めた」と記されている。

天武天皇(在位:673~686年)という強い天皇のもと、推古朝の時代(7世紀初頭)、再出発の舵を切って新しく生まれ変わった時代に、倭国(ヤマト)は正式に「日本」になった。当時の東アジアの中心・中国からみて、日が昇る方角にある「倭国」は、「日の本の国」だから、「日本」と名付けられた。「日(太陽)が出てくる本(もと)にある国」→「日の本(ひのもと)」→「日本」となったのではという説が有力。

日本国内に残る史料には明確な記録が残されていないが、中国では「旧唐書」で初めて「日本」という表記が登場し、つぎの「新唐書」には、倭国の使者が「国名を倭から日本にかえると報告に来た」とあることから、中国では唐の時代(西暦700年前後、702年?)に、正式に「日本」となったとしている。

「日本国は、倭国の別種なり。其の国日辺に在るを以て、故に日本を以て名と為す」

(日本国は倭国とは別物のようです。その国は太陽が昇ってくる所にあるため、「日本」という名に決めていました)

中国の歴代歴史書での、日本の表記の変遷――

倭・・・『後漢書』 『三国志(魏志倭人伝)』 『宋書』 『隋書』

倭と日本が併記・・・『旧唐書』

日本・・・『新唐書』 『宋史』 『元史』 『明史』

ところが、その後の天武天皇によって編纂が始まった「古事記」「日本書紀」では、「日本」という表記は貫かれていない。日本のことを、「葦が生い繁っている豊かなわれらが国」という意味の「葦原中国」「豊葦原」などと記している。その他、稲穂が稔っている様子から「豊葦原瑞穂国」「瑞穂国」という言い方もあった。(→五円玉のデザイン)

【ヤマト → 二ホン、ニッポン】

国号を「日本」と定めても、奈良時代は、「日本」と書いて「ヤマト」と読んでいた。「やまと」は大和朝廷のヤマトのこと。室町時代になると、中国語の発音(ニエットプァン)に近い読み方「ニッポン(発音は現代と少し違う)」や、「ニッファン」という二種類の日本語なまりな読み方が使い分けられるようになる。江戸時代になると、現代と同じような「ニッポン」と「ニホン」という二つの読み方が完全に定着。これが時を経るにつれて「ニホン」と発音されるようになり、室町時代頃から「ニホン」と「ニッポン」の両方の発音が行われてきたと考えられている。

初期の大和王権の本拠は、奈良盆地の大和の地。それが畿内一帯に広がり、さらには日本国の呼称を代行するようになって、「ヤマト」という呼称が広まった。8世紀の天平年間のころには「和」の文字が定着し、日本国のことを「大和」「日本」「大倭」などと綴るようになった。

ヤマトを地理的に一番狭くとれば、大和は三輪山周辺のことをさす。語源的にいえば、もともとヤマトは「山の門」。奈良盆地から大阪側を見ると、連綿と続く笠置山・二上山・葛城山・金剛山と続く山々を眺めていた大和人たちが、自分たちの土地を「山の門」と言いあらわし、ここに大和政権が誕生した。飛鳥・藤原・奈良時代が繰り広げられて、国の名をヤマトにしたという経緯だろう。

奈良時代の次の平安時代は、山城国と称ばれた。ヤマシロとは「山の背」(やまのせ・やまのしろ)のこと。平安京からすると、あの奈良の山々が背になって、山城国は山背国だった。こうして奈良の朝廷が大和朝廷になり、その大和朝廷が律する国が「日本」になった。

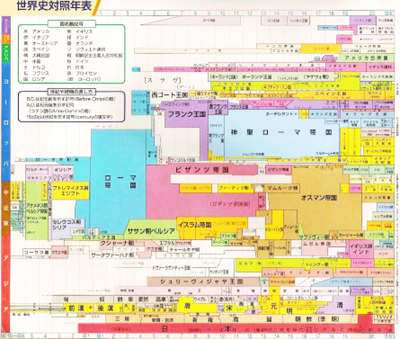

――千数百年以上続く、世界でもっとも歴史ある「日本」

「倭」から「ヤマト」、そして「日本」になり、現在にまで千数百年も引き継がれていることは、世界的にみて驚くべきこと。中国も朝鮮も欧州の国々も、長い歴史の中で、国号はころころと変わった。王朝が滅べば、国が変わる。国がかわれば、国名もかわる。しかし、日本はずっと日本のままだった。これは、日本という国のかたち、体制が変わらなかったことを意味する。

世界の王朝推移年表(日本は最下段)

天皇廃止は、日本という国号も変わるということで、国旗も国歌もすべて変わる。日本は、天皇という存在をもとに考えて作られた国なので、天皇という存在を無くすと、千数百年以上続いた世界でもっとも長い「日本」の歴史は、断絶してしまう。「日本から天皇制がなくなった」だけで済む話ではない。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-1.jpg)