(〒861-3905)熊本県上益城郡山都町大野(熊本駅から車で80~100分)

進藤彦興『詩でたどる日本神社百選』に掲載

WEBサイト<https://g.co/kgs/pUR158j>

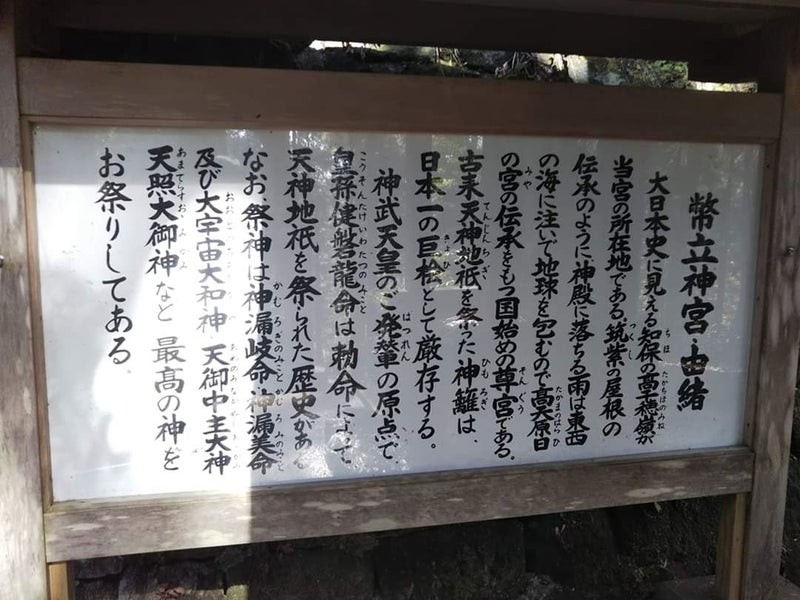

【由緒】――高天原神話発祥の神宮。

旧社格は「郷社」で、神社本庁には所属していない。阿蘇山にほど近く、九州の臍とも言われる位置に鎮座する。

創建が皇族の手によるものであること、祭神に皇祖神である天照大神が名を連ねることから、皇室にゆかりのある神社「神宮」と呼ばれる。太陽を司る天照大御神が祀られていることから、天照大御神が住む宮殿「日の宮」の別称を持つ。天照大神の孫・邇邇芸命が天孫降臨した高千穂の地にも近く、皇室にゆかりがある土地。

また、岩戸から出た天照大御神が最初にこの地に来たとも言われ、幣立神宮の住所「蘇陽町」はまさに太陽が蘇る という名前。(現在は市町村合併で無くなった)阿蘇はもともと阿祖で、「幣立神宮」=「阿祖幣立火の宮太神宮」。越中日高見の神明皇祖皇太神宮の別宮として、阿祖で機能していた、五色人の大聖地。

神武天皇のご発輦の原点で、皇孫健磐龍命は勅命によって天神地祇を祀られた。古来天神地祇を祀った神籬は、日本一の巨桧として現存する。

掲示板――「悠久の太古、地球上で人類が生物の王座についたとき、この人類が仲良くならないと宇宙全体にヒビが入る事になる。これを天の神様がご心配になって、地球の中心・幣立神宮に火の玉に移って御降臨になり、その所に芽生えた万世一系のヒノキ(日の木・霊の木)(一万五千年の命脈を持つ日本一の巨檜)に御降臨の神霊がお留まりになった。これが、カムロギ・カムロミの命という神様で、この二柱を祀ったのが、日の宮・幣立神宮。大給の詞にある「カムロギ・カムロミの命」という言霊の、根本の聖なる神宮。

通称、高天原・日の宮を称し、筑紫の屋根の伝承がある。神殿に落ちる雨は東と西の海に分水して地球を包むという。地球分水嶺である。」

社伝は――15,000年の歴史がある日本文化発祥の地。天神地祇(宇宙から降臨された神々)を祀ったことから「幣立」の名があるとされる日本最古の神社。

悠久の昔、地球上で生物の王に就いた人類が争い、宇宙全体にヒビが入ると考えた天の二柱の神「神漏岐命」「神漏美命」は、火の玉に移って降臨し、そこに芽生えた万世一系の日の本に留まられた。神武天皇の孫・健磐竜命(たけいわたつのみこと)が、高千穂から阿蘇へ向かう途中、この地で休憩し、眺めがとても良い場所であると、幣帛(神道における食べ物以外のお供え物)を立てて、唯一、物の親神である大宇宙大和神を祀る。応神天皇の時代に起きた反乱「高天原の乱」に係った結果、健磐竜命はこの神宮に身を隠したという逸話から、「隠れ宮」とも呼ばれる。健磐龍命は阿蘇神社に祀られる。

現在の社殿は、江戸時代に熊本の地を治めた細川家によって18世紀に改修された。

「神漏岐命」「神漏美命」を祀った幣立神社の別名「日の宮」は、天照大御神が住む宮の意味。平安時代の延喜年間(901-923年)、阿蘇大宮司友成が神殿を造営し、伊勢の神宮の皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)の両宮を祀って、幣立社と号した。現在も天照大神が御祭神の一柱になっており、天照大神の天岩戸隠れに関連して、旧暦11月8日に巻天神祭が行われ、アマテラスの天岩戸からの帰還を祝う。

(※ 当社では、『日向国風土紀』の「天暗く、昼夜わかず、人道を失い、色別き難しかりき」に基づき、天岩戸隠れについて、阿蘇の噴火による降灰現象を鎮めるためにアマテラスが籠もったものと解釈。)

――日本が危機的な状況に至った時に、働かれると言われる神社――

また、「日の宮(ヒノミヤ)」は、「秘の宮」でもあり、通常は表面に出て来ない神社。

古くは元寇の時、近年では日露戦争の時。日露戦争では、203高地の攻略が難攻して多くの将兵が死傷したため、宮中で神託を仰いだところ「ヒノミヤ」に勅使を派遣せよとの指示が出た。ところが、当時の幣立神宮は郷社にすらなっていない無名の神社だったため、協議の結果、まず七ヶ所の一宮に勅使を派遣し、その後、日の宮に勅使を派遣することになる。天皇陛下の代理人である勅使が幣立神宮に参拝後、203高地では日本の方から大きな声がわき上がり、その勢いに押されて同高地は陥落したと言われる。山都町には、山深い蘇陽町の幣立神宮に勅使が来たことに驚いた地元人が記念に植えたマキノキがある。

【祭神】

・「神漏岐命」「神漏美命」【アソヒノオホカミ】

幣立神宮に遺る神代文字を約すと「 アソヒノオオカミ」 となる。幣立神宮の伝承に登場するカムロキ・カムロミ神の別名【アソヒノオホカミ】は、天照大神以前の神様で、一番初めの神(=アソヒノオホカミ)。宇宙から当地に降臨された根源神、陰陽の神。

「阿祖日の大神」=「阿祖太神宮の日の大神」(×「阿蘇火の大神」)。

ア →太陽が大地に下りる。朝日。始め。太陽のように輝く宇宙船が地上に降り立つ。

ソ →人は木より生まれる。山に木がある。

ヒ →人となる。山に人が住む。神がこの地に生まれ、日の元の人となる。

ノ →野に目があるとき。昼。伸びる。落ちた。(何かを落とした)

オ →人として地上に下りる。地上に落ちて足をつける。宇宙船は木に止まった。

オ →この地を守る。この地に人として降り立ち、この地を守り続ける。この地に留まった。

カ →日が陰るとき、木をなぎ倒し宇宙船は去っていった。

ミ →人は木に留まり休む。ここに宮を創り、神として祀った。

荒川宅張り紙

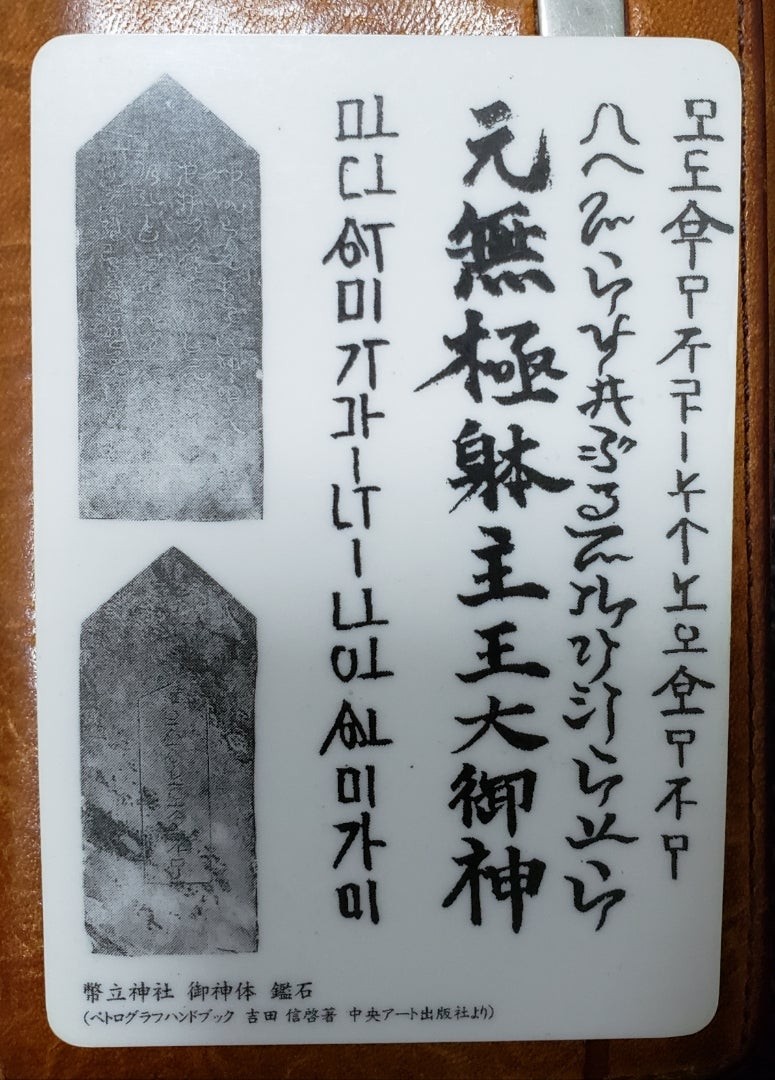

荒川宅張り紙  吉田信啓発行カード

吉田信啓発行カード

荒川宅・張り紙――「霊の霊」幣立神宮の鑑石に刻まれた アソヒノオオカミ (神名)。

吉田信啓発行カード――「幣立神宮・鑑石にアソヒノオオカミと神代文字で刻む」

・「大宇宙大大和神」……人類の根源神、神代7代の初代

大宇宙大大和神は、初めて人格を持った神。その上に、一番上の神、アソヒノオオカミが宇宙におられる。

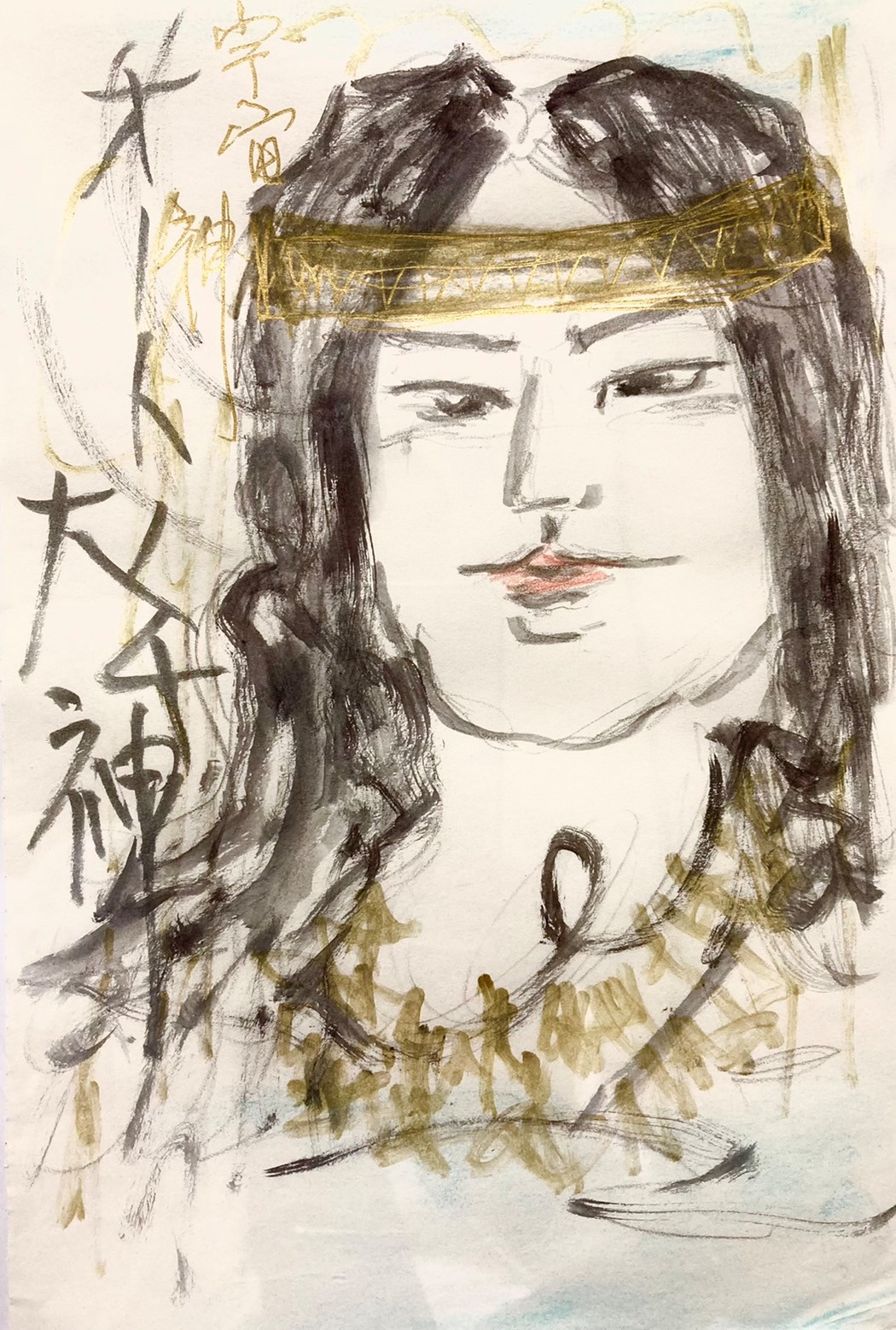

大宇宙大大和神 (荒川画)

大宇宙大大和神 (荒川画)

・「天御中主大神」……古事記で最初に出現する神、普通の神道界では最高神。神代7代の初代。6000年前の人格神。代別天津神の一柱、寿命の神 ※[同義]妙見菩薩、北極星。

・「天照大御神」……皇祖神のひとつ、太陽の神造化三神(ぞうかさんしん)。3000年前の人格神。地神5代の初代。

境内にある伊勢の内宮

境内にある伊勢の内宮

・「その他」……隠れた日本史に関わる大神を祀る東西の御末社(応神天皇の宮もある)と、御手洗の水神社。天養元年(1144年)、阿蘇大宮司友孝が、阿蘇十二神を合祀し、大野郷の総鎮守とした。

熊本県山都町、幣立神社のまきの木

熊本県山都町、幣立神社のまきの木

【社宝】

社宝として、「火の玉」「水の玉」「五色神面(五色人面)」がある。

本殿の神宝「五色神面」

本殿の神宝「五色神面」

本堂には、超古代の世界にいた5つの世界の人々が寄進したという、世界人種の代表神の木造のお面「五色人面」がある。人々はここから世界に散らばったという伝説があり、その証として、かつて世界人類の祖先、赤色・白色・黄色・黒色・青色の人々が集って御霊を和合するための儀式を行い、地球の安泰・人類の幸福・世界平和を願ったという伝承に基いて、毎年8月23日に神事「五色神祭」が行われる。また、5年に一度の大祭には、世界中から五色人にゆかりのある人々や霊能者などの人が集まる。(赤:ネイティブアメリカン、青:アジア南部、白:欧州、黒:アフリカ、黄:大祖先、人類の始まりはこの日本)

「五色神面」の一つは、古代に日本にやって来たユダヤ人が寄進した「モーゼの面」が、「日ユ同祖論(日本人とユダヤ人の先祖は同一であるという考え方)」の大きな柱の一つになっている。

【境内】

道沿いの鳥居をくぐり、長い階段の上に、また鳥居がある。

正面鳥居(高天原 白の宮)

正面鳥居(高天原 白の宮)

日の神「天照大御神」の御霊は、命脈15,000年と言われるご神木の檜、神漏岐命・神漏美命が降臨された木に在わす。命脈は途切れることなく受け継がれ、現在の幹は11代目。上部が「球体」のように枝葉が生い茂っていた10代目の幹は、1991年の台風で折れて本殿の上に落ち、本殿を台風の被害から守った。本殿の左手には、その落ちた上部が「天神木 高千穂」として祀られているが、現在でも若芽をつけ生き続けている。

御神歌「日の本は天地結ぶ日の宮居 日の本照りて地球は安けし」

天神木・高千穂

天神木・高千穂  ご神木

ご神木

鎮守の森は、「双子杉」や、一本の杉から何本もの枝が出る「五百枝杉」など、樹齢数千年クラスの巨木が立ち並ぶ。

「東御手洗」

「東御手洗」  八大龍王の静まる聖域

八大龍王の静まる聖域

「天神木 高千穂」の奥から「東御手洗社」へと降りる。祠の左に水源があり、2本の竹筒から流れる水の味は異なる。瓊々杵尊が東御手洗の神水で全国の主要地を浄めた、中国の始皇帝は不老不死の霊薬をこの神水に求めたなど、様々な伝説が残る。

水玉の池

水玉の池

祠の右奥には、「八代竜王」が棲む「水玉の池」があり、鯉が泳ぐ。「水玉の池」を荒らすと、日本全国に風水害が起こるという言い伝えがある。

天之御中主の神 (北斗妙見の神も祀る)

天之御中主の神 (北斗妙見の神も祀る)

「隠れ宮」であるこの神宮は、ガイドブックに載ることもなく、一般にはあまり知られていない。山間にひっそりと建っている印象だが、参拝した人は、「本殿から強い気がビシビシ伝わってきて、日本の数多くの神社の中でもこれだけの霊気が感じられるところは少ない」と。

2016年4月の熊本地震の震源地はこのあたりだが、社殿にはほとんど被害がなく、ご神木も、1991年の台風で幹が折れて上の部分が枯れるという損害を被ったが、現在でも命脈を保ち続ける。

日本列島の「中央構造線」は、約8,000万年前に出来た日本列島を、関東から九州までのおよそ1,000㎞にも渡って縦断する大断層。九州の真ん中を大分県の臼杵から宮崎県の高千穂を通り、熊本県の八代を抜ける県境を斜めに通る。地殻変動が起これば巨大なエネルギーが発生する断層は、N極とS極がぶつかり合う事でエネルギーが打ち消し合ってゼロ地場になる。「中央構造線」にはこれらの磁気の力が発生する場所が数多くある。阿蘇山から四国石鎚神社、高野山、伊勢神宮、諏訪大社など、他にも数多くの聖地や霊地、パワースポットなどがある。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-1.jpg)

幣立神宮の掲示板

幣立神宮の掲示板