住所:石川県白山市三宮町ニ105-1

公式WEBサイト<http://www.shirayama.or.jp/>

白山は単独の山ではなく、最高峰の御前峰(2702m)、大汝峰(2684m)、剣ヶ峰(2677m)の白山三峰と、周辺の山々を含めた総称。石川、福井、岐阜の3県にわたって高くそびえ、富士山、立山と並ぶ日本三名山のひとつ。三霊山はその山により象徴が異なり、立山は男性、白山は女性、富士山は男女合わせた二元性を象徴していると言われる。

白山から流れる豊富な水は人々の農事や暮らしも潤したことから、白山は聖域であり、生活に不可欠な“命の水”を供給してくれる神々の座だった。ふもとに暮らす人々や秀麗な山容を望む平野部の人々にとって、やがて山への信仰は、登拝という形に変化し、山頂に至る登山道が開かれ、古くから霊山信仰の聖地として仰がれた。

白山頂上「奥宮」

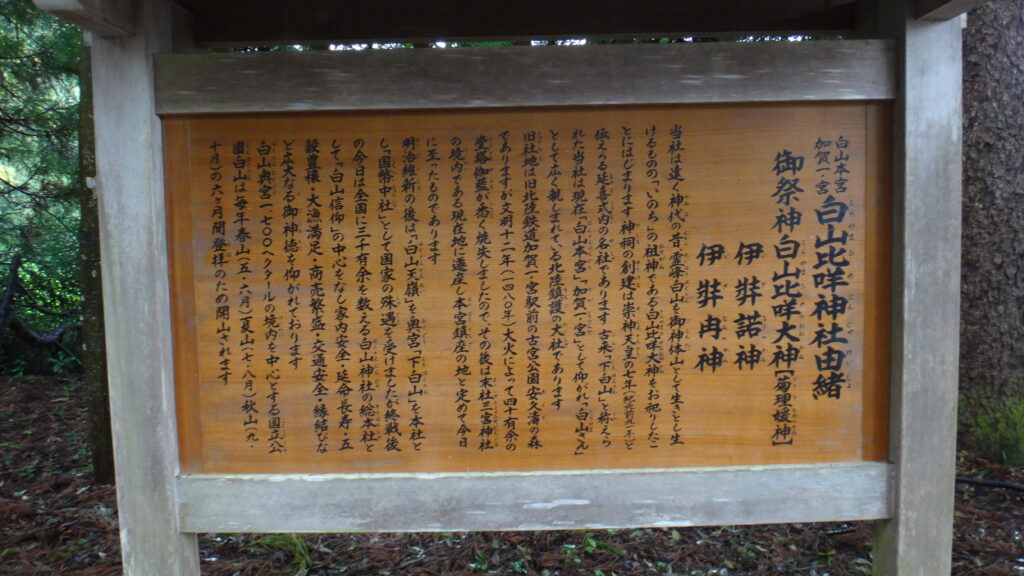

白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)は、霊峰白山を御神体とする全国白山神社の総本宮。明治時代に神仏分離が行われた際に、延喜式神名帳を確認して、建立が最も古い(紀元前91年)と判断され、白山神社の総本山とされた。

白山奥宮遥拝所には、大汝峰、御前峰、別山からなる「白山三山」の姿を宿す大岩がお祭りされている。毎月1日・15日に月次祭が開かれて、神職による遥拝が行われる。

白山奥宮遥拝所

加賀(石川県)の登拝の拠点とし、白山比咩神社を総本山とする白山神社は、全国に2700以上(3000とも)あるが、全国の分布状況の分布には偏りがある。白山の恵みを受けた北陸三県や岐阜県が最も多いが、中国四国九州地方ではあまり見られない。ところが、東北地方等、泰澄が教えを伝えていない地域(白山の恵みを受けない地方)にも点在しているのが白山信仰の謎の一つ。江戸時代の矢野弾左衛門が信仰した事が関係しているのではとも言われている。

東北地方の白山神社は、東北特有のオシラサマ(蚕の神)と混同された。同じく白い山である白山信仰と結びやすかったと思われる。秋田県には白山神社の隣に大きな枝垂れ桜があり、白山信仰とオシラ様を重ね合わせた信仰が存在する。他にも、白山同様、霊山と言われる青森の恐山はイタコ等のシャーマンが数多く存在しており、シャーマン的な菊理姫神とも親和性は高かったようだ。

白山の山頂、御前峰には、白山比咩神社の奥宮があり、祭神として白山妙理大権現が祀られている。

奈良県大神神社など神体山のある信仰では、多くの場合本殿はないが、白山は標高が高く、白山信仰の拠点とされる石川県白山市の白山比咩神社には、弊拝殿の奥に本殿が鎮座する。白山比咩神社の本宮は、県内一の大河「手取川」と奥獅子吼山(928m)に挟まれた平坦地にたたずむ。47000m²もの広大な境内には、天に向ってそびえる古木に抱かれるように社殿が並び、神域にふさわしい厳かな雰囲気が漂う。

「神様の宿る神体山」として崇められていた白山の歴史は、〝神社〟という形ができるよりもずっと昔、紀元前に遡ると言われ、白山は「神の鎮まる聖地」として入山が禁じられていた。

「白山大神宮御鎮座伝」では――崇神天皇7年(紀元前91年)、船岡山(現、白山市八幡町)に白山比咩神社の社殿が作られた。応神天皇28年(297年)、社殿は手取川畔(十八講河原)に遷座。当時の手取川は暴れ川で、十八講河原はしばしば氾濫に襲われたため、716年に安久濤の森に遷座した。

「泰澄和尚伝記」によると、717年(養老元年)、「女神」誘われた泰澄が白山に向かい、翠ヶ池に出現した「九頭竜王」が、自らをイザナミの化身である白山明神・妙理大菩薩だと名乗った。泰澄はこの白山での神仏との出会いを通じて、「女神も龍も仏も、すべて同一の存在だった」と悟り、翌年、御前峰に白山比咩神社奥宮を建立。白山信仰は急速に全国へと広まっていく。

泰澄は謎が多い人物。泰澄の父親は渡来人と言われ、建築技術、養蚕等を日本に伝えた秦氏の一族。「泰澄和尚伝記」は天皇の病を治す等、泰澄の功績を詳しく伝えているが、奈良時代の歴史書にはほぼ登場しない。「越の大徳」とも呼ばれ、682年、越前国麻生津にうまれたという記録があり、さまざまなエピソードが残っているが、各神社を建立した人物の足跡は見つかるが同一人物なのか?という議論が絶えず、基本的には伝説とされている。

修験道とはアニミズム、山岳信仰、仏教等が習合した日本独自の宗教で、山に篭り厳しい修行をして悟りを得る事を目的とする。平安時代中期ごろから白山への信仰が高まって、修験者が白山の山中に入って修行を行うようになる。泰澄は、平泉寺白山神社、白山比咩神社、長滝白山神社の順で神社を建立し、それぞれの神社から、白山登拝の拠点となる禅定(頂の白山比咩神社奥宮)までのルートを開拓した。霊山にのぼって修行をすることを「禅定」というので、そこに至る道として加賀禅定道、越前禅定道、美濃禅定道という名がつけられ、禅定の起点(登拝者が集まる場所)である各神社を「馬場(ばんば)」と呼んで、加賀馬場、越前馬場、美濃馬場と呼ばれた。

こうして、白山の山頂へと至る加賀、越前、美濃からの登山道として、3本の「禅定道」が形成され、明治以前はそれぞれ白山本宮、平泉寺、長滝寺として知られたが、三馬場は組織的な繋がりはなく、独立した存在で、過去には何度も対立した。それぞれの土地柄もあって、歴史的にも異なる道を歩んだ。越前馬場は現在の平泉寺白山神社、美濃馬場は長滝白山神社のこと。

その中で、加賀(石川県)馬場として栄えたのが、白山比咩神社を中心とした白山七社だった。泰澄が718年に神社を建立してから、比咩神社は白山信仰の中心として500年近く栄えた。平安時代は神仏習合の時代でもあり、十一面観音が白山の本地仏あるいは本尊とされるようになる。白山比咩神社は、白山本宮として加賀国一宮とされるようになり、越前馬場の平泉寺が1147年に延暦寺の末寺になると、白山比咩神社内の寺も延暦寺山門別院となり、比叡山の地主神である日吉七社にならって、白山でも「白山七社」を形成した。寺社勢力としての立場が強まり、室町時代前期まで多くの高僧が訪れ、崇敬の対象となった。 そして美濃馬場の長滝寺も比叡山延暦寺の末寺となり、修行僧が白山の山中を駆け抜けていく「白山錬行」も行われた。白山信仰は、「白山天台」とも呼ばれたように天台宗との関係も深くなり、比叡山から越前禅定道を通って僧が白山に向かうようになったので、「越の白山」としても知られる。

鎌倉時代から戦国時代にかけて、加賀国を中心に宗教的にも政治的にも隆盛を極めた白山修験は、熊野修験に次ぐ勢力で、白山本宮が支配する地域では年貢をとることができないほど勢力が強かった。しかし、1480年には本殿が炎上し、場所を現在の三宮町に移動。この頃から勢いに陰りが見られ出す。

代りに加賀国では台頭した浄土真宗と、宗派の違いや年貢の争い等から、1531年、白山七社のひとつが一向一揆の焼き討ちにあい、敗北し、衆徒はほぼ全滅した。

その後、荒廃した比咩神社を、安土桃山時代に前田利家が復興させるが、天台宗から真言宗へと改宗することになる。江戸時代には、歴代加賀藩主が比咩神社や白山寺の運営を担当し、明治時代には白山神社の総本山となり、神仏分離令の結果、白山本宮という寺号が廃され、白山比咩神社となった。1951年には白山山頂の奥宮も比咩神社の土地となったが、明治時代の神仏分離によって、隆盛時の姿とは異なってしまう。

<白山信仰の神>

白山比咩神社の祭神は、白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ)=菊理媛尊(くくりひめのみこと)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の三柱。

全国の白山神社に祀られている【白山比咩神(シラヤマヒメ)】は、船岡山の社殿に祀られたのが起源。まだ仏教が伝来する前の時代で、水神や農業神としての意味合いが強かった。

【白山権現】は、泰澄が御前峰に白山比咩神社奥宮を建立したのが始まり。白山信仰と修験道が神仏習合して生まれた神で、お寺である白山権現社で祀られていた。当初の白山権現は、イザナミや白山比咩神と同一視されていたが、1480年の加賀の一向一揆後は、同一対象がイザナミから菊理媛神へと変わっていく。

廃仏毀釈後、修験道に基づく白山権現は廃され、全国にあった白山権現社は取り壊されて、各白山神社に改組された。現在でも、小松市にある那谷寺等、廃仏毀釈を免れて白山権現を祀る寺も少数残っている。

【菊理媛神(ククリヒメ)】

日本書紀に登場する菊理媛神は、白山比咩神と同一視されているが、菊理媛神は一般的に知られている神話とは別に、多くの異伝「一書」がある。

日本書紀では、黄泉の国にいるイザナミに会いに行ったイザナギは、変わり果てたイザナミの姿を見て逃げてしまい、黄泉比良坂で追いついたイザナミと口論の末、喧嘩別れとなって最後まで仲直り出来なかったという話。ところが、「一書」ではこの部分の内容が大きく変わる。イザナミとイザナギが口論になった時、黄泉の国の番人・泉守道者がやってきて、イザナギに「イザナミは黄泉の国に留まるので、現世には戻れない」というイザナミの意思を伝えた。この時、菊理媛神がイザナギに「ある事」を伝えると、イザナギはそれを褒めて現世に帰っていき、菊理媛神のおかげで2人は仲直りができたという。菊理媛神が何を言ったかは不明。

このエピソードから、菊理媛神は、夫婦の仲を取り持つ縁結びの神様と言われている。菊理媛神は謎多き神様で、イザナミの別名という説や、生と死を司るシャーマンとも言われる。日本書紀に出てくる菊理媛神と同一視されるようになったかは不明だが、最初にそれを記載したのは後三条天皇にも仕えた大江匡房と言われており、江戸時代には書物でも同一視する資料が発見されていて、世の中に浸透していった。古来から続く白山比咩神に白山権現が結びついた後、近世に菊理姫神が同一視される流れとなったと考えられる。

現在の白山比咩神社は、菊理媛神にちなみ、良縁成就のご加護があると、連日賑わっているが、五毅豊穣等の多くのご利益もある。本殿だけでなく、山の山頂にある奥宮と繋がる場所とされている白山奥宮遥拝所にも参拝することで、山頂の奥宮で参拝したのと同じご利益があると言われている。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)