――年表(3)――

325 第一回ニケア公会議

431 エフェソ総会儀

451 カルケドン総会儀

476 西ローマ帝国が、異民族の東ゴート族の侵入によって滅亡。

484 アカキオスの分離(~519)

496 フランク王クロヴィス、正統派への改宗。

554 アルメニア教会

580頃 聖ベネディクトゥス、ベネディクト修道院の会則を作成。

680 コンスターチノポリス総会議――キリスト単位論的異端

725 聖像破壊運動が起こる。神像は偶像か?

726 東ローマ皇帝レオ三世が、「画像禁止令」を出し、聖像を破壊。

786 第2回ニケア総会議で、西方教会は、東方教会の画像破壊を異端とみなした

800 キリスト教徒の西ローマ港知恵カール大帝の即位。

863~869 第一回の東西両教会の分離(コンスタンチノーポリス総会議)

867~877 フォフィオスの教離

1054 相互破門宣告によって東西両教会が、大分裂。

1095~1291 十字軍遠征

1077 カノッサの屈辱

1095 教皇ウルバヌス2世、十字軍派遣を提唱。

1179 第3回ラテラノ総会議

1182 マロン派(単性論派)、ローマ教皇に帰順

1214 第4回ラテラノ総会議

1226 聖王ルイ、聖フランチェスコ、聖ドミニクス。

1244 カタリ派、モンセグールで焚刑。

1250 ゴシック最盛期。

1309~1377 教皇がバビロン捕囚。

1378 大離教開始(~1417) -→ (シスマ)=二教皇対立

1439 フィレンツェの教会復帰令

1448 ロシア正教の独立

1450 グーテンベルクによる最初の聖書印刷。

1453 コンスタンチノーポリス陥落。

1517 ルター、95ヶ条提唱。

1520 ルター、免罪符を非難。『キリスト者の自由』執筆。

1521 ルター破門

1530 アウグスブルクの信仰告白

1534 ヘンリー8世の国王至上法 ―→ 英国国教会分離

1536 カルビンの宗教改革

1540 イエズス会則成立。

1545~63 トリエント総会議 → 「宗教改革」(1545~1648)

1549 ザビエル日本上陸

1553 42ヶ条の信仰告白

1562~98 ユグノー戦争

1563 39ヶ条の信仰告白

1571 レバンテの戦い。(72年、サン・バルテミーの虐殺)

1589 モスクワ府主教、総主教に。

1608 エリザベス女王即位、英国国教会として確立。

1638 ガリレオの裁判。異端尋問所による異端者の火刑(スペインの異端処刑)

1640~60 清教徒革命

1648 ウエストファリア条約

1662 ウィリアム・ペン、ペンシルヴァニアに軍隊、警察のないキリスト教の国を

創る。

1685 ナント勅令の撤回。

1711 ポール・ロワイヤル修道院(ジャンセニスムの中心)閉鎖。

1721 ビョートル大帝シノド設置

1776 アメリカ独立

1789 フランス大革命。

1800 教皇とナポレオンの協約。(1905、政教分離)

1830 カルデア教会独立

1833~1850 ギリシャ教会独立

1860 ブルガリア教会独立

1865 長崎浦上信徒復帰

1869~1870 第一回バチカン公会議

1882 セルビア教会独立

1885 ルーマニア教会独立

1903 アルバニア教会独立

1910 エジンバラ世界宗教会議

1917 ロシア革命。(マルクス「宗教は人民の麻薬である」)

1933 ナチ台頭。

1929 ラテラノ協定。ヴァチカン市国成立。

1939~45 第二次世界大戦

1946 万国公会議

1948 (WWC)世界教会協議会発足。

1958 フィンランド教会独立

1962~1965 第2回ヴァチカン公会議。

1978 ヨハネ・パウロ2世、262代教皇となる。

1981 ヨハネ・パウロ2世、ヴァチカンにて狙撃される。

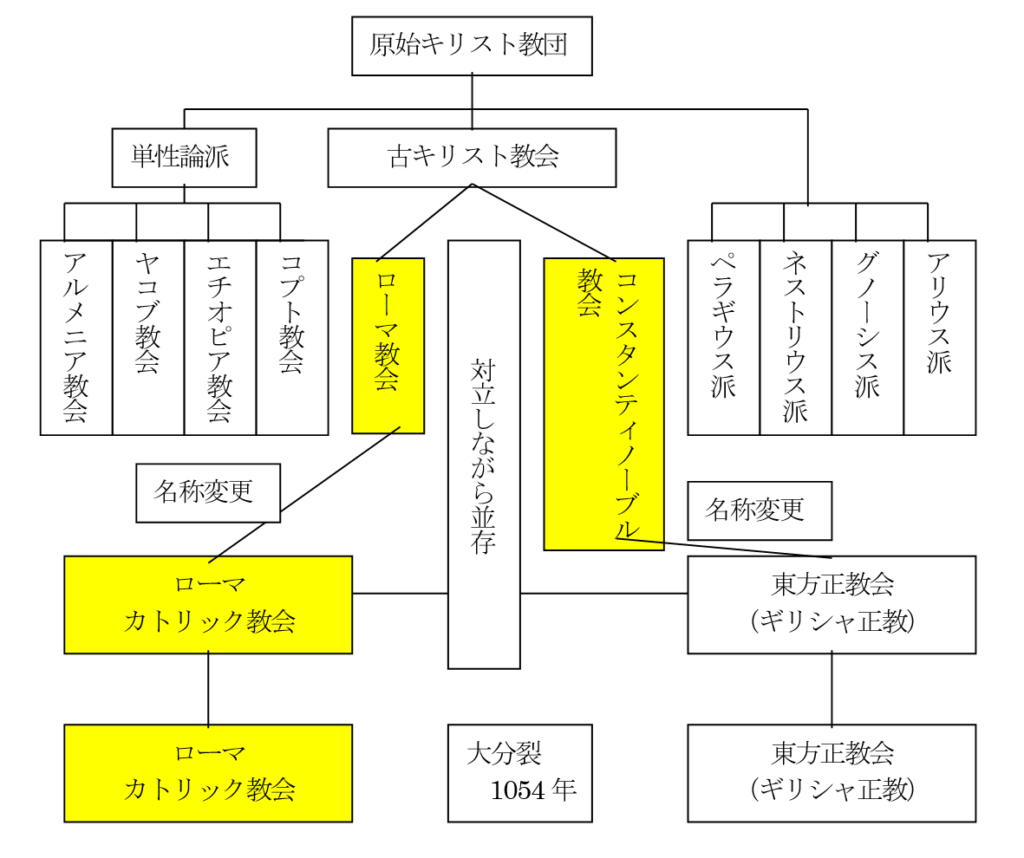

【キリスト教分派の歴史】

※「世界の宗教101の謎」21世紀思想研究会編集、河出書房新社

< 東西教会の分裂 >

(1)国教化以後の二大勢力

392年、時のローマ皇帝・テオドシウス一世によって、キリスト教はローマ帝国の国教になった。当時の教会は長老たちによって指導され、重要な教義などに関しては、各地の主教が一堂に会する公会議で決定されていた。

その中の二大勢力が、コンスタンティノープルとローマ。古代末期から中期、キリスト教の二代中心地は、東ローマ(ビザンティン)の首都コンスタンティノーブル(現イスタンブール)と、西のローマだった。

※ 314年、東の単独皇帝リキニウスに勝利した大帝コンスタンティヌスⅠ世は、330年、派遣強化のためにビザンティウムに遷都、コンスタンティノープル(今のイスタンブール)と改めた。

ローマ帝国におけるキリスト教の公認と国教化は、俗権との関係を強め、教会の変質へとつながった。また、帝国内の東西世界の地理的・歴史的・文化的・民族的な異質性が、そのままキリスト教会にも反映していく。

(2)教会が東西に分裂

2C中頃、分裂へと発展する論争の芽はすでにいくつかあったが、東方教会と西方教会の対立と分裂は、ローマ皇帝テオドシウスの死(395年)後、帝国が東ローマ帝国と西ローマ帝国の二つに分裂したことに始まる。

395年、ローマ帝国が東西に分裂した頃から、西のローマ教会と、東のコンスタンティノープル教会は、教義などをめぐって度々対立するようになった。

コンスタンティノーブルには総大主教がいて、全キリスト教世界のトップであると自任していた。片や、ローマ法王はヨーロッパの広範囲にわたって教圏を拡大し、実力では一番だったため、長い間主導権争いが続く。

1054年、西方ローマ教会の教皇レオ9世と、東方教会のコンスタンチノーポリスの総主教ケルラリウスは、お互いを破門しあう事態に至り、相互破門宣告の形で大分裂した。西のローマ・カトリックに対して、東のギリシャ正教(略して正教)という。

「聖霊発出論争」「復活日論争」「画像礼拝と聖像破壊」のほかにも、聖職者の独身制や髭の可否など、細かな点でもいくつかの対立点があるが、分裂の原因は、単に教義上の争い、神学論争だけではなく、西方教会と東方教会双方の世俗面での争い、政治的経済的な主導権争いが中心だった。

- 聖霊発出論争

神を三位一体的に見ることと関係して、聖霊をどう理解するかという問題。

聖書には、「聖霊は父より出る」(『ヨハネ』15―16)と、「子より出る」(『ヨハネ』16―14、20―22)があり、これが「聖霊発出論争(聖霊はどこから発するのか)」を生む原因となった。背景には「父なる神と御子なるキリストとは、いずれが本当の神なのか」という神論の問題がある。

315年のニケア信条では、単に「聖霊を信ず」だけの簡潔な告白の表現だったが、その後、聖霊についての考えが展開されるにつれて論争が生じた。

・〝子と(フィリオクェ)〟の挿入が一般化している西方。

・御子キリストの神性は認めるが、聖霊の神性は否定するマケドニア学派。〝子と(フィリオクェ)〟の挿入が一般化している西方に反発する東方正教会。

381年、コンスタンチノーポリスの総会議で、マケドニア学派の理解は否定され、聖霊は「父と子と共に」神性である点では同質であること、また聖霊は父から発出することが確認された。〔コンスタンチノーポリス信条〕

しかし、東方の主教たちは、かねてからフィリオクェに反対していた。また、種なしパン(イーストを含まないパン)の使用にも反対だったこともあり、聖霊と父および子との関係についての論争は激化する。

・西方ラテン系教会では、神の三位一体制を支持しながら、「聖霊は父および御子キリストより発出する」とする聖霊の「複発出論」を主張。

・神を単一性的に理解していた東方ギリシャ系教会は、「聖霊は父からのみ発出する」とする「単数発出論」を主張。

論争は、589年の第3回トレド会議まで続き、その決議書に「父〈および子〉より発出する聖霊」の語が公に取り入れられたことで、「聖霊複数発出論」が西方教会の正統的教義として確認された。

しかし、この決定は票決の多寡という方法で、西方教会の神学的考えに沿う形で決められたため、東方教会は「聖霊複数発出論」をあくまで認めず、「聖霊単数発出論」の教義をとった。

- 復活日論争

依然として、ユダヤ教は強力なライバルだったため、教父たちは、キリスト教に含まれていたさまざまなユダヤ教的要素をできるだけ払拭しようとした。

初代キリスト教会では、ユダヤ教の過越祭にのっとる形でキリスト教の過越祭も行っており、ユダヤ暦(太陰暦)を採用していた東方キリスト諸教会(小アジア地方)もそうしていた。

しかし、BC6年以降からユリウス暦(太陽暦)を用いていたローマは、イエス・キリストの復活が日曜日であったことなどから、ユダヤの過越の日とは別の日に復活祭を祝っていたため、小アジア側とローマ側との間で、復活の日の決定をめぐって対立が生じるようになる。

325年のニケア総会議は、ローマ(西方教会)側の太陽暦によるアレキサンドリアの移動的復活日制定法を用いることになる。その後、グレゴリウス13世が暦法を改変(グレオリウス暦)したが、東方正教会では20世紀になるまでユリウス暦を使用し、西方キリスト教会とは異なる復活日を祝い続けている。

- 画像(イコン)論争と、聖像破壊(イコノクラスム)

カトリックの聖堂は、内外ともに多数の彫像で飾られているが、ギリシャ正教の聖堂には立体的な彫像は全くない。

イコン(画像)とは、今日では、東方正教会で作られた板絵の聖画像のこと。東方正教会の信徒にとっては聖なる画像であり、聖堂や家庭に安置され、尊敬と礼拝の対象とされてきた。

東の教会から発生したこの画像論争は、神学的には「神以外に聖母マリアも含む諸聖人の彫像や画像およびその遺物への礼拝や崇拝は認められるか否か」で、根底には「聖霊発出論争」と同様、三位一体の神をどう理解すべきかが関係する。

旧約聖書に、繰り返し「金や石などで偶像を造ったり、偶像を拝んだりしてはならない」とあるように、もともと偶像厳禁だったキリスト教だが、図像表現に寛大なヘレニズムに染まると、キリストや聖人などを象った聖像が現れ始める。4Cのエルサレム復興と聖地巡礼、聖遺物崇拝がその傾向をさらに強めていった。

画像そのものに超自然の力が宿ると考えるのは物神崇拝だが、実際の布教では目に見えない神様について講釈するより、霊験あらたかな感じの聖像を持ち出すほうが効果が上がる。また、信者がみな聖像を熱望していたこともあった。神学論では偶像厳禁でなければならないと分っていても、教会はイコン崇拝の風潮を黙認せざるを得ず、布教の方便として、聖像を認める方向に動いていく。

しかし、7C末頃から、キリスト単性論やイスラームの影響をより強く受けていた東方諸教会では、画像崇敬への反感と批判が起こる。726年、東ローマ皇帝レオ三世(在位717~741)は、「画像禁止令」を出し、聖像破壊を行った。

※ 東ローマ帝国内で広大な土地を所有していた修道院の経済力を弱めるために、皇帝が聖像破壊を利用したといわれる。

それに反対した修道院勢力は、大きな経済的打撃をこうむった。聖像破壊を否定的に見ていた西方教会は、教皇グレゴリウス三世のとき、画像禁止令を主張する東ローマ皇帝レオ三世を破門する。

西方教会では、786年の第2回ニケア総会議で、神にのみ捧げるべき「至高礼拝」とは区別し、画像は「崇敬」されるべきではあっても「礼拝」されるべきではないという解釈で公認され、東方教会の画像破壊を異端とみなした。西では、「父なる神」の像は造らなかったものの、子なるキリスト、聖母マリア、天使、諸聖人その他もろもろの人間や動物、魔性の者などの像で聖堂内外は満ち溢れんばかりになる。

一方、東では偶像破壊主義が勝ち、ありとあらゆる彫像が叩き壊され、壁画やモザイクまで、こそぎ落とされることが度々あった。しかし、何らかの形での聖像はどうしても必要であり、最後には一種の妥協が成立する。

結果、立体的な彫像は駄目だが、平面的な絵画やモザイクによる聖像ならよいと決着した。壁画やモザイクとなっている聖像も、この世のものではない聖なる姿なので、生身の人間を思わせるような写実的な表現であってはならず、すべてがほの暗い光の中で、非現実の聖なる彼岸を厳かに表す。そこに表される聖なる姿を通じて、目に見えないキリストに思いを致し、祈りを捧げ、親交を深めるよすがとした。

しかし、問題の本質的解決にはならず、布教地の管轄と典礼(教会の儀式)のあり方などをめぐっても関係は悪化する。モラビアではフランク教会が東方教会を排除し、ブルガリアでは東方教会が西方教会を排除。それに対抗する形で西方教会は、教皇の権威を盾に、東方教会の内紛に介入する(867~876、ファティオスの離教)。

○マリア信仰は、詭弁的な教義?

ローマ・カトリック教会では、聖母マリアは、神への「至高礼拝(ラトリア)」よりは低い位置に留まるべきものではあるが、天使や聖人、その遺物などに対する「崇敬(ドゥリア)」よりは一段と「上回る」位置にある「崇敬」であるという理由で、「上回る崇敬(ヒュペル・ドゥリア)」と呼ぶ。

西方教会は、東部地中海地域からヨーロッパ世界に広く分布する「地母神信仰」などの、多神教的、汎神論的、アニミズム的な宗教的伝統を、キリスト教内に取り込みたいという民衆の要求を受け入れた。これこよって、民衆の信仰理解をしやすくした反面、あらゆる具象化を退ける抽象的な唯一神の神論との間に、矛盾を生じることになった。

- 世俗的な理由

3C、東方教会に総主教制がつくられ、帝国の首都・コンスタンチノーポリスにある東方教会を中心とする〝動き〟を示したことに対して、西方ローマ教会は、その下に立つことを拒否する。ペテロやパウロの殉教地でもある、「永遠の都ローマ」に位置する西方教会こそが、ペテロの正統な継承者であるとした。

476年、異民族の東ゴート族の侵入によって西ローマ帝国が滅亡し、西方教会は俗権の保護を失って、さまざまな苦難を経験することになる。しかし同時に、西方教会に、東方教会からの独立を促すことになる。

東方教会からの独立を促された西方教会は、教権を政治的・経済的に支えてくれる国家を求める。ゲルマン世界に国家を形成して強大な政治的権力を有し、教皇領を寄進するなどの功績のあったカール大帝(在位768~814)の統治するフランク王国をスポンサーとし、東ローマ帝国に対するいっそうの政治的・経済的な優位を確保しようとする。

これに対して、東方正教会は、東ローマ帝国の国教として国家機構の一部をなしていたため、教会の独立性は西方教会と比べて弱かった。教会が皇帝に異端の教えを無理に押し付けられることも再三起こる。そうした異端もしくは異端的教義が、西方ローマ教会との軋轢をさらに深める原因ともなった。

深刻な教義論争があまりなく、東方の教会のように、皇帝の専横で異端の教えを無理に押し付けられることも少なかった西方教会では、異端とされたローマ教皇がほとんどおらず、教義面で相対的に安定性していた。

- 政治的な要因

総大主教イグナチウスは、帝位についたミカエル三世が、放蕩者の伯父バルダスの言いなりになったため、バルダスに聖体拝領をさせなかったが、858年、辞任を迫られる。

教皇ニコラウス一世は、代わって総大主教に任ぜられたフォチウスを、大修院超テオグノストスの偏見に惑わされて解任、破門する。このときの解職を不服とするフォチウスにより、第一回の東西両教会の分離(863~869)が始まった。

869年、コンスタンチノーポリスの総会議において、フォチウスは東ローマ帝国バジリウス一世によって追放され、イグナチウスが総大主教に再任された。こうして一時、分離は直ったが、イグナチウスが病没。フォチウスが再び総大主教となって、コンスタンチノーポリス総会議(879~880)でローマ教皇からも承認された。

しかし、1053年頃、コンスタンチノーポリスの総主教ミカエル・ケルラリウスは、イタリア・アブリア地方のトラニ司教に宛てて、ラテン式典礼において、ミサに種(イースト菌)なしパンを用い、四句節中にハレルヤを唱えることを省略するなどの点を非難。ローマ教皇レオ9世はこれに応え、1054年に教皇特使をコンスタンチノーポリスに派遣するが、ケラリウス総大主教が和解しようとしなかったため、特使はソフィア大聖堂祭壇に破門状を残して帰ってしまった。これが、1054年の相互破門となる。

(3) 分裂以後の東方正教会(ギリシャ正教会)

- 東方正教会

東方正教会は、ギリシャ正教会(The Greek Orthodox Church)、ギリシャ分離教会(Greek Schismatic)とも言われ、1054年、東西両教会分離後の東方教会のうち、カルケドン派の諸教会の総称。東方正教会があえて「正教」の語を強調して表明しているのは、自らの正当性を強調する意味。

三位一体的信仰を定式化し、正統派のキリスト論の基調となった「カルケドン信条」(451)を教義の根本とする。

※ 東方正教会だけでなく、「カルケドン信条」を受け入れているローマ・カトリック教会や、プロテスタント諸教派のほとんども、このカルケドン派教会になる。

東方正教会は、東ローマ皇帝の国家権力と教皇の宗教的権威を一体化させた「皇帝教皇主義」で発展した。各民族の文化を巧みに取り入れた政策を実行したことから、ロシア正教、リーマニア正教、セルビア正教などの自治的な正教会が、東ヨーロッパや東地中海の各国に定着する。

各国単位の自立教会、国教会制度を採用しているため、国ごとに総大主教、首都大主教、大主教などの階層(ヒエラルギー)的職階制度を持つが、かつて東ローマ帝国の都でもあり、東方ギリシャ正教会の中心地でもあったコンスタンチノーポリスの総大主教に、首位性を現実的に認めている。

原始キリスト教の姿を色濃く残すと言われる東方正教会では、教会の儀式も、香炉がたかれる中で神秘的かつ厳粛に行われ、キリスト・聖母・聖者たちが描かれたイコン(聖像画)が礼拝の対象となっている。

(by「世界の宗教101の謎」21世紀思想研究会編集、河出書房新社)

キリスト教内では、16世紀の宗教改革以前までに、すでに西方カトリック教会の教皇の首位性を認めず、東ローマ(ビザンチン)帝国の領域を中心として展開してきた。

ローマ帝国の共通語は、東半分ではギリシャ語、西半分ではラテン語。西ローマ帝国滅亡後、ヘレニズム時代の東方全域に広まったギリシャ文化は、ビザンティン帝国に受け継がれた。中世、ギリシャ正教はバルカン半島からロシア方面に拡がり、それぞれの国でセルビア正教、ブルガリア正教、ロシア正教などと呼ばれる国民教会が成立する。これらコンスタンティンノーブルを本山とするキリスト教の宗派を「ギリシャ正教」と言う。

この場合のギリシャは、ビザンティン帝国に受け継がれたギリシャ文化圏全体を意味し、地理的には現在のギリシャ共和国の数十倍にものぼる広大な範囲だった。

東方教会には、コンスタンチノーポリスの総主教管轄下のキリスト教会と、他のいくつかの教会(バルカン半島とロシア)、グルジア教会、イスラーム・カリフ王朝支配下のエジプト、シリア、パレスチナなどの諸教会、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジアに展開しているものも含まれる。

日本ではロシアの宣教師ニコライによって幕末に伝えられ、日本ハリストス正教が成立する。東京・神田のニコライ大聖堂が本山。

カトリックの聖堂は、縦が横よりも長いラテン十字形、正教の聖堂は、縦と横が同じ長さのギリシャ十字形。

- 東方正教会のグループ (信徒総数、1億6000万人余り)

- コンスタンチノーポリス総大主教区

- アレキサンドリア(エジプト)総大主教区

- アンテオキア(シリア)大主教区

- エルサレム総大主教区

- ルーマニア総大主教区

- セルビア総大主教区

- ポーランド総大主教区

- モスクワ総大主教区(信徒約1億2000万人で、最大)

- キプロス教会

- シナイ山教会

- ギリシャ教会

- 生ける教会(ロシア新派)

- ロシア教会(ロシア帝政派、セルビアに本部)

- 米国ギリシャ正教会

- アメリカ大陸独立ギリシャ正教会

- 西ヨーロッパ・ギリシャ教会(本部ロンドン)

- オーストラリア・ギリシャ教会

- 東方諸教会(ユニアト教会)

ユニアト教会とは、キリスト論に関する見解の相違から、正統派キリスト論の基本となった「カルケドン信条」を承認せず分離していったキリスト教の諸教会のうち、その後、西方ローマ・カトリック教会に復帰したキリスト教会のこと。この東方カトリック教徒を「ユニアト」と呼ぶ。

中東地域のカトリック信徒の多くは、このユニアトと称されるローマ・カトリック以外のキリスト教徒。ローマ教皇の首位権を認め、ローマとの協力や西欧社会との交流も保ちながらも、ギリシャ正教会とのつながりも維持し、東方的な宗教伝承や伝統的文化様式も色濃く受け継いでいる。

ユニアト教会と呼ばれるものには、コプト教会(エジプト)、エチオピア教会、アルメニア教会、マロン派教会などがある。これらの教会の分布する地域の大半がイスラーム圏であることも影響して、全世界のキリスト教のなかで果たす力は弱い。

――主なグループ

- マロン典礼派カトリック (レバノンを中心に分布。後にキリスト単位論を受け入れた)

- メルキ典礼派カトリック

- カルデア典礼派カトリック

- コプト典礼派カトリック

- ヤコブ典礼派カトリック

- アルメニア典礼派カトリック

- ネストリウス派のキリスト教(景教)

- 両教会の合一と分裂

分離以後も、西方ローマ教会(ローマ・カトリック教会)と東方正教会の教義上の違いはそのまま継承され、反映される。

東西両教会の分離は、1054年の相互破門から始まったが、本格的な分離は12C以降で、それまで何度も交渉がなされた。

1098年、教皇ウルバヌス二世が教会会議を開いた席上で、カンタベリーの聖アンセルムスは、「聖霊複数発出論」を弁護する。ローマ教皇アレキサンデル3世と、東ローマ帝国コムネヌス朝の歴代皇帝との間でも、復帰の交渉が何度も続けられたが、失敗に終わる。

十字軍遠征が始まると、西方教会の勢力が強まり、東西両教会の分離はいっそう深っていく。ラテン式総大主教がアンチオキアやエルサレムに設定され、またコンスタンチノーポリスが十字軍に占領されると、そこでもラテン式典礼の総大主教が設定(1204)された。

アレキサンドリアの総大主教もローマと和解し、一時友好的に見えたが、皇帝の私欲、十字軍兵士の略奪、ギリシャ正教会修道士たちの過度の信仰などが原因して、ローマとの親和関係もくつがえされた。

1262年、十字軍によってコンスタンチノーポリスの囲みが解けたことも手伝って、分離傾向に拍車がかかる。

1274年のリオン総会議で、東方正教会側がローマ教皇の首位権を認め、聖霊発出論争で問題となった〝子と(フィリオクェ)〟も認めて、一時、復帰となるが、6年で破綻。「フィレンツェの教会復帰令」(1439)も、アレキサンドリア・アンチオキア・イエルザレムの三総大主教の反対により失敗(1443)する。

1453年、コンスタンチノーポリスがオスマントルコの支配下となる。総大主教がローマに逃れた後、オスマントルコ皇帝マホメット2世(在位1451~1481)の命令で、スコラリウスが総大主教となってローマとの分離を求めるが、その後、東ローマ帝国(ビザンチン帝国)が西方の援助を求めたことから、関係修復が進み、西方ローマ教会の教皇の権威を認めさせる、教会合同の試みが行われた(フェノーラ・フィレンツェ総会議、1438~1439)。

しかし、その実行前の1453年、コンスタンチノーポリスがオスマントルコの支配下に入って陥落。こうして東方正教会の管轄する地域も、ロシア、ウクライナ、グルジアを除き、すべてオスマントルコ帝国の支配下に入り、東西教会の合同計画はまたもや頓挫した。

オスマントルコの支配下に入ったとはいえ、コンスタンチノーポリスの総主教は、バルカン半島やエジプト、シリアなどの教会を管轄下におさめた。しかし、信仰の自由は一時保証されたものの、神学の水準は低下、総主教座は権力争いの場となる。イスラームの勢力が強まる中で、全体として東方正教会の勢力は低下していった。

19C、西方教会に深刻な打撃を及ぼした宗教改革は、多少の混乱があっただけで、東方正教会にはさほどの影響はなかった。

ロシア帝国では、「フィレンツェの教会復帰令」は受け入れられなかったが、キエフの首都大主教の支配下で、ポーランド人、リトアニア人などを支配していた東方正教会の副総代主教たちは、イタリア、ハンガリア、スロバニアなどの東方正教会と共に、フィレンツェの復帰令を忠実に守った。そして、西方ローマ・カトリック教皇の権威を認め、その支配に戻る。

以後、ギリシャ帰一教会(ユニアト教会、東方諸教会)と呼ばれるようになった東方カトリック教会は、西方ローマ教皇の首位権を認め、西欧やローマとの協力関係を維持しつつも、東方教会の特色である総主教制の維持、東方の伝統に従った典礼の保持に努めるなど、ギリシャ正教的慣習や様式をなお色濃く保持し、母なるギリシャ正教との絆も保持している。

- 複雑な経過をたどってキリスト教化が進んだロシア

8~9Cのロシアでは、いくつもの公国(封建領王国)の分立・抗争、遊牧民など異民族の相次ぐ侵入にも苦しめられていた。

こうした中で、10C末に建国したキエフ公国(東スラブ民族)の支配者ウラジミール大公は、臣下多数と共に、ギリシャ正教へ集団改宗(988年)し、翌989年、東方正教会をキエフ公国の国教とした。ブルガリア王国は11C後半に滅亡したが、スラブ語文献がロシアにもたらされ、ロシアにおけるキリスト教文化の形成に大きな影響を与えた。

その後、13Cのタタール(モンゴル族)の侵入により、キエフ公国は滅亡。西方の新興国リトアニアの支配下に入ったため、旧キエフ公国に置かれていた東方正教会の府主教座も、1299年にはモスクワ公国の都モスクワへと移されるなど、ロシアでのキリスト教の中心は北方へ移動する。これが「タタールのくびき」の時代。

キエフ公国に代わったモスクワ公国は、タタールの脅威を取り除き、1453年の東ローマ帝国滅亡後、コンスタンチノーポリスの総主教座をモスクワへ移した。

19C、宗教改革の余波が東方にも及ぶが、ロシア帝国では、「フィレンツェの教会復帰」は受け入れなかった。

- 大主教の権威の弱化

東方正教会の場合、コンスタンチノーポリスの総大主教が、他の三つの地域(アレキサンドリア、アンチオキア、エルサレム)の三大総主教の上位にあり、その裁治権は、ヨーロッパのトルコ領内のギリシャ正教徒、アジアのトルコ領内のすべてにおよんでいた。

しかし、その権勢は徐々に弱化。ロシア教会は1889年、モスクワ総大主教の設定に伴って、コンスタンチノーポリスから相対的自立性を強め、1721年の聖務院制定により、完全に独立した。

19Cのオスマントルコ帝国の衰弱と共に、ヴァチカン半島の諸国は独立して、総主教をいただく民族教会を形成し、コンスタンチノーポリスの総大主教の地位は漸次名目上となった。

1868年にギリシャ、1870年にブルガリア、1879年にセルビア、1885年にルーマニア、第一次世界大戦後はアルバニア、チェコスロバキア、エストニア、ポーランドなどの各国の教会が独立教会となり、いくつかは独立後、モスクワ総大主教の管下に入ったものもある。

また、東ローマ帝国に大量に侵入したスラブ族は、時と共に同化。国家形成期にあったスラブ族は、キリスト教を文明社会に参画する条件として積極的に受容していく。864年、ブルガリアは公式にキリスト教を受容する。セルビア、ルーマニアも東方正教会によるキリスト教化を遂げた。

修道生活の理念は、ロシアで大きく発展し、ギリシャのアトス山で行われていたビザンチン神秘主義が移植される。東ローマ帝国の滅亡と共に、ロシアのキリスト教会(ロシア教会)は独立。ロシア正教会では17C中頃、典礼改革をめぐり紛争が生じ、教会は弱まった。

ピヨートル大帝治下の1721年、改革の一環として総大主教制を廃止し、シノド(宗務院)を設け、国家による統制を強化する。

ウクライナ、白ロシア(ベラルシア)などポーランド、リトアニア領内の東方正教会の信徒は、カトリック教会の反宗教改革の余波で、16C末には合同教会に組み入れられ、それに反対する勢力との闘争が続いた。オスマントルコ帝国の支配を回避できたモルダビアとワラキア(現ルーマニア)の教会も、順調な発展を遂げ、コンスタンチノーポリス総主教座にも影響力を有した。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)