Google-WEBサイト<https://g.co/kgs/jajHLGm>

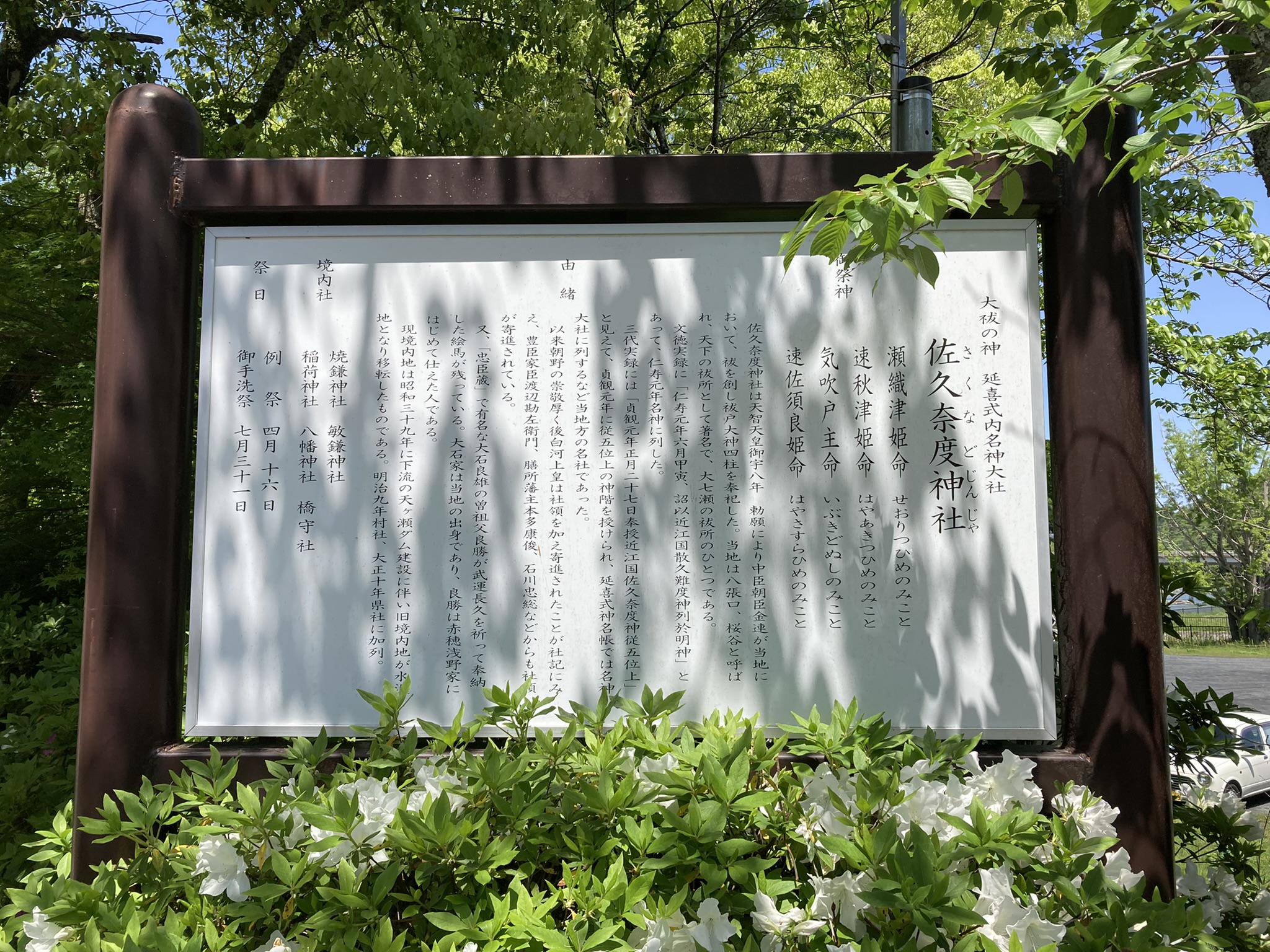

奈良時代創祀の佐久奈度神社は、瀬田川の景勝地である鹿跳橋(ししとびばし)を渡って、右手の高台にある、天智天皇8年(669年)勅願により、中臣金が祓戸の神を祀ったのが創始で、唐崎神社とならび天皇の厄災を祓う七瀬の祓所の一つとして重んぜられた。仁寿元年(851年)名神に列し、貞観元年(859年)には従五位上の神階を賜り、名神大社として延喜の制に定められるなど当地方の名社。明治9年(1876年)に村社に列格し、同41年神饌幣帛料供進社の指定を受け、大正10年(1921年)には県社に昇格した。

「さくなど」の名は、さくなだり(急所)に由来する「ともくなど」の神(境の神)にちなむと言われ、祓戸大神と総称される4柱「瀬織津姫命」「速秋津姫命」「気吹戸主命」「速佐須良姫命」を祀る。瀬田川の激流があらゆる罪やけがれを乗せて流し去ってくれる場所として考えられ、平安時代になると、神社は祓い所として名高くなり、祓行事が行われるようになった。大石良雄(忠臣蔵)の曽祖父良勝が武運長久を祈って奉納した絵馬が残る。

社殿は、かつて河畔にあったが、天ヶ瀬(あまがせ)ダム建設によって現在の高台に移動し、新しい社殿は朱塗で美しい。神紋は、心櫻十六菊。境内社は、焼鎌神社、敏鎌神社、稲荷神社、八幡神社、橋守社。4月16日、例祭。7月31日、御手洗祭(川のながれを利用して人形の祓い、茅(ち)の輪(わ)の祓(はら)いなど)。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)