――「神霊正典」より――

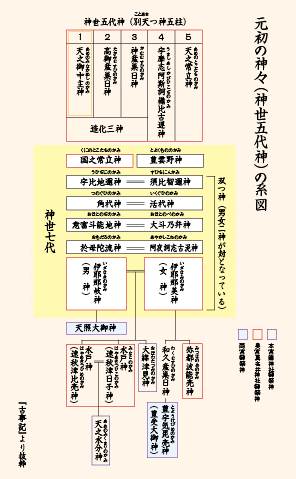

「もはや「自在時代」は終わりを告げ、「限定の時代」に入ったことをもって、まず、「天照日大神」は、神の世界での天津日嗣天職天皇の位のままで宇宙の宝座に即き、宇宙の司宰神(=司る神)として、「天照皇大御神」となった。次に、「国常立大神」はあらためて「国祖 地の親神」の座に帰還。ここにおいて、神代での神政政治この方、初めて玉のように美しく澄み切った清浄な駛身神霊界が出現し、これより諸神は協力して、限身界すなわち人類界の建替建直しに望む事となる。」

「宇宙が剖判して、神の世界と物質の世界に分かたれ、地球の修理固成が終わって、人類が発生。神人交通による神政政治が行われてより長年月を経、自在の時代として天の岩戸閉めが昭和5年6月1日をもって再び天の岩戸が開けたことをもって、やがて神霊界と人類界の清掃が完全になれば、神政復古して「三六の大神」が出現し、宇宙は「みろくの世」に入り、ここに、「天地根本大祖神」が大昔より計画された「神政成就」の殿堂に到る門戸が開かれることになる。この三六の大神の出現の有様は、左のように、各々三段六神が並立し、その上に「天照皇大御神」が宇宙主宰神の宝座に在して、三十二相・八十種好円満具備の姿として整備された神界荘厳の神相を、「みろく[三六]大神」の出現と称する。」

「昭和5年6月1日、「第二回の岩戸開き」となり、「自在の時代」が開始された「天の岩戸閉め」以来、駛身神霊界と宮中は初めて太初の清純に戻り、宇宙が「限定の時代」に入ったことをもって、「天照日大神」は、神の世界の天津日嗣天職天皇の位のままで宇宙の宝座に即き、宇宙の司宰神(=司る神)として、「天照皇大御神」となった。(昭和5年6月1日、天の岩戸が再び開け(第二回岩戸開き)、「天照日大神」が初めて「天照皇大御神」となった)」

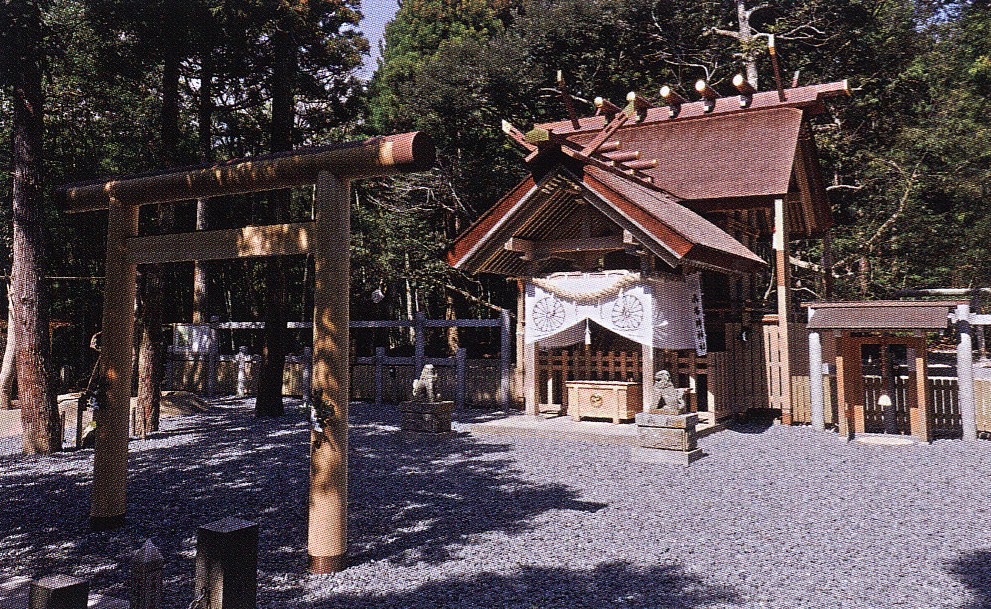

――<眞名井神社>――

Google-WEBサイト<https://g.co/kgs/KQyYRqa>

【御祭神】 豊受大神を主祭神として、天照大神・伊射奈岐大神(いざなぎおおかみ)・伊射奈美大神(いざなみおおかみ)・罔象女命(みづはのめのみこと)・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)・神代五代神(かみよいつつよのかみ)。豊受大神は、別名を天御中主神、国常立尊、御饌津神とも云い、ご顕現の神を豊宇気毘売神・豊受比売という。

奥の磐座主座は豊受大御神、磐座西座は、天照大御神、イザナギ・イザナミを祀る。境内には他にも大小の磐座が点在し、錚々たる神々が祀られている。背後の山は禁足地。

イザナミノミコトの御子神である豊受大神は、天孫降臨の際、天火明命(彦火明命)と共に丹後国に天降られ、丹後の総氏神・最高神として彦火明命(籠神社海部家始祖)によってお祀りされた。彦火明命の后神(天道日女命)に五穀(米・麦・粟・きび・豆)の種を授け、養蚕の技術を伝授するなど、人間に生きるための糧や知恵を授けられた豊受大神は、日本人の「衣食住」の守護神として篤く崇敬され、諸業繁栄・水の徳が顕著で、生命守護神でもある。食物を司るという属性の類似性から、倉稲魂命(うかのみたまびみこと)・宇迦之御魂(うかのみたま)・保食神(うけもちのかみ)・大宜津比売命(おおげつひめのみこと)なども同神と考えられている、『丹後風土記』に収載の「天女伝説」に登場する豊宇賀能売神も豊受大神の属性の神だが、伊勢神宮外宮の主祭神の豊受大神とは別神で、豊宇賀能売神は御酒殿の守護神である「御酒殿神」として伊勢神宮の所管社に祀られている。

【眞名井神社の社殿】 神を祀る常設の社殿(神社)という形態ができたのは仏教伝来以降。高い木や岩石、島や川などに神々が籠もると考えた古代人は、それらを崇拝対象として神祀りを行っていた。

真名井神社本殿の裏手には、縄文晩(2,500年前)からの祭祀形態である磐座(神の降臨場所あるいは鎮座場所)が三カ所あり、神祀りが行われていた。縄文時代に人間が住んでいた証である石斧や掻器、弥生時代のミニチュア祭祀土器破片や勾玉が出土。真名井原一帯は、縄文時代から人間が生活を営み、神々をお祀りしていた神聖な地と考えられている。境内は静寂と凛とした空気に包まれ、地元の天橋立観光協会では「不純な気持ちでの参拝はお控えください」との注意もしている。

【霊水・天の眞名井】

神社に向かう階段の向って左側に、ご霊水である「天の真名井」の水が湧き出る。「真名井」は水に付けられる名前では最高の敬称。三代目祖神・天村雲命(あめのむらくものみこと)が高天原(神様の世界)に行き、神々が使う水を黄金の鉢に入れてお水を持ち帰ってきて伝えたとされる。

【社格と社殿】

「元伊勢」とは、天照大神が宮中(倭の国笠縫邑=奈良県桜井市)を出られ、伊勢の五十鈴川の河上に御鎮座されるまで、皇女が天照大神の籠られた御神鏡を持って巡幸し、一時的に天照大神をお祀りした二十数カ所の宮々のこと。「元伊勢」伝承を有する神社はいくつもあるが、天照大神が最初に巡幸された籠神社だけが、天照大神・豊受大神を一緒にお祀りする、内宮外宮唯一の元伊勢(伊勢根本の社)。籠神社に巡幸された天照大神が最初、籠神社のご祭神豊受大神と共に4年間祀られたことで、二十数社ある元伊勢の中でも随一の社格と由緒を持つ。その証として、伊勢神宮と籠神社にしか許されない「五色の座玉」が本殿正面に高欄に据えられている。

籠神社は、天照大神・豊受大神のご遷座後、天孫彦火明命を主祭神として、その系譜(血脈)に連なる宮司家海部氏が奉仕する。

伊勢内宮と外宮、丹後一之宮の籠神社、伊雑宮は、格式が高すぎるため、伊勢神宮以外では使用されない建築「唯一神明造様式」。

〚伊勢神宮――125社から構成される伊勢神宮の中心は、天照大神をお祀りする皇大神宮(内宮)と豊受大神をお祀りする豊受大神宮(外宮)。天照大神の御心に叶う御鎮座地を求めて、皇女豊鋤入姫命、第11代垂仁天皇の皇女倭姫命が各地を巡幸、伊勢に皇大神宮を創祀した。第21代雄略天皇の御代、天照大神のお告げによって、丹波国(現在の丹後)の豊受大神は、天照大神の食事を司る御饌津神として伊勢神宮外宮の主祭神に迎えられる。〛

〚約2000年前の創建とされる伊雑宮は、皇大神宮の別院で、祭神は天照坐皇大御神御魂 。祭典式典はすべて内宮に準じ、皇大神宮遷宮翌年に20年ごとの遷宮も行なわれ、建築は格式が高すぎるため伊勢神宮以外では使用されない、伊勢内宮・外宮、丹後の籠神社と同じ「唯一神明造様式」。伊雑には、天地を仲介する人がよみがえるという意味がある。〛

禰宜(宮司の息子)の話――籠神社の祭神である彦火明命は、天照大神の御孫神で、邇邇芸命の兄神。邇邇芸命は天照大神の籠られた御神鏡を持って日向の高千穂に天降られ、彦火明命は豊受大神の籠られた御神鏡を持って現在の丹後に天降られ、丹後・丹波地方を開拓。穂赤命とも呼ばれ、稲作と太陽神としての側面を持ち合わせる彦火明命の別名は、天火明命・天照御魂神・天照国照彦火明命。天照大御神の天とは海(あま)で、天孫彦火明命を主祭神とし、その系譜に連なる宮司家・海部氏は古代より籠神社に奉仕、現宮司で82代を算える家系図は天皇家よりも古く国宝に指定されている。豊受大神の祭祀は、海部家直系の女性が世襲制で継承している。

【童謡「カゴメ唄」の秘密】

宮司の海部氏は、「カゴメ唄」は本来、籠神社の隠し歌で、日本の国家成立にかかわる重大な秘密が暗号として隠されているとしている。

民謡「伊勢に詣らば 元伊勢詣れ 元伊勢お伊勢の 故郷じゃ 伊勢の神風 海山超えて 天橋立 吹き渡る」

「かごめかごめ/かごのなかのとりは/いついつでやる/よあけのばんに/つるとかめがすべった/うしろのしょうめんだあれ」

・『正統竹内文書』(口伝)の解釈

竹内睦泰は、武内宿禰 の子孫で、第73世武内宿禰を名乗る。『正統竹内文書』のルーツは、『古事記』編纂の際に用いられた失われた歴史書『帝皇日嗣』にあるとする。

『正統竹内文書』はきわめて多岐にわたり、それぞれの内容は初伝・中伝・上伝・皆伝・総伝・奥伝・秘伝・極秘伝とそれぞれの階梯に分類されており、このうち奥伝・秘伝・極秘伝は他言無用で竹内家の人間だけに伝えられるもの。ほかに、祭事のあとの直会(宴会)の席などでにぎやかし的に語られながら、伝承されてきた「雑口伝」は、歴代の武内宿禰が「本当かどうか疑わしいが、伝承されているからそのまま伝えている」というもの。

童唄「カゴメ唄」は、天皇家が発祥。人の気配を正確に感じとることができるのか、遊びを通してその力を引きだすための秘儀で、幼きころから天皇になるための資格を確認するための儀式でもあった。口伝によれば、平家とともに水中に消えた第81代安徳天皇までで、現在の天皇家では行われていない。天皇家が発祥の唄が、いつしか民間に降りたもので、市井における庶民の子供の遊び歌ではない。

――私の解釈と、武内宿禰の解釈――

「かごめかごめ」

「かごめ」は、竹(=中国)で編まれた六角形の網目「籠目」(=籠の牢)を表わす。

武内宿禰―――籠目紋には「行って帰ってくる」という意味があり、神代文字にも残る。

「かごのなかのとりは」

籠の中に閉じ込められた鳥は、三本足の烏=国常立尊(天之御中主神)。

武内宿禰――まだ生まれたばかりの皇子、のちの第15代応神天皇を指すと。

「いついつでやる」

「何時、何時、出遣る」で、「何時になったら出てくるのか?」「何時になったら出て行けるのか?」現在はお隠れになっているが、いつお出ましになるのだろう。

武内宿禰――応神天皇が籠の中から出やる(巣立つ)のを楽しみに待っている。

「よあけのばんに」

「夜明け」=「夜昼転換の6月15日」で、毎日の夜から昼ではない」。「晩」は、暗い時間。「夜明けの晩」は、6月15日の明け方までの晩(=暗闇)。神様は浄暗に動かれ、ご遷座などの神事は暗闇で行われる。

武内宿禰――早朝、日嗣の皇子(皇太子)が日を拝み(天照拝)、月に祈る(月夜見拝)神事を意味すると。総称して日月神事か。夜明けには太陽と月が同時に見える日があり、夜明けにも意味があると。

「つるとかめがすべった」

鶴と亀=経と緯(=太陽と月、西洋と東洋、男と女など)。「すべる」=「統べる」。それまでバラバラだった二元のものが結ばれて、治めるという意味。古代人は、異なる2つの原理で物事を解明しようとする二元論的世界観を持っていた。二元論的世界観や循環する暦のシステムは、中国の陰陽思想、インドの神秘主義、ゾロアスター教、グノーシス主義、アイルランドの古代ケルト暦、古代ローマ帝国のユリウス暦、古代エジプトなど、世界中で見られる。

また、「鶴」は「伊勢神宮」(鶏が朝を告げる)と「伊雑宮」(皇大神宮の別院)、「亀」は「出雲大社」と「籠神社」の象徴。「鶴=経」と「亀=緯」が「統べ(統一=神々が和合)て」、新たな世が明ける。伊勢内宮・外宮、丹後一之宮の籠神社、伊雑宮は、再興の格式建築「唯一神明造様式」。約2000年前の創建とされる伊雑宮(祭神:天照坐皇大御神御魂)は、祭典式典はすべて内宮に準じ、皇大神宮遷宮翌年に20年ごとの遷宮も行なわれる。「伊雑」には、天地を仲介する人がよみがえるという意味がある。

武内宿禰――鶴と亀で、鶴亀(つるぎ)=剣を意味し、その結果、世界を統べるという意味。剣璽渡御之儀によって天皇が即位することを指す。

「うしろのしょうめんだあれ」

そのとき、「うしろのしょうめん=「最奥の玉座」に鎮座まします方はどなたか?という問いかけで、籠神社の奥の院=眞名井神社=国常立尊を示唆する。籠の社の中にいる偉大な神様に光が当たるという解釈もある。

武内宿禰―― 「うしろの正面だあれ」を当てることができれば親王になれることを示唆するもの。天皇になる資格のある皇子「親王」が正式な制度となるのは、大宝律令以降。歌ができた当時は皇子。福岡県福岡市の香椎の宮にある武内宿禰の像は、腕に幼い応神天皇を抱く。

【真名井原波せき地蔵堂】

眞名井神社に向かう階段の両側には、狛犬ではなく、太陽と月を表していると思われる赤と白の玉を持った龍神が鎮座。その横には、正面に桃を記したお社内にお地蔵様が鎮座。

「真名井原波せき地蔵堂

昔大宝年間(約1300年程以前)に大地震の大津波が押し寄せてきたのをここで切り返したと伝えられ、以後、天災地変から守る霊験と子育て、病気よけの妙徳も聞こえ、又、日本の原点真名井の神へのお取次もされると云う、あらたかなお地蔵さんである。

二千五百年 鎮まる神の神はかり 百の御生れの時ぞ近づく 平成八年八月八日」

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)