富山市内呉羽山の「御皇城山 皇祖皇太神宮」(〒930-0873 富山県富山市金屋)

公式WEBサイト<https://kousokoutaijingu.or.jp/>

富山大学の横から山に入る山道に着いた。

富山大学の横から山に入る山道に着いた。

分かりにくい参道

分かりにくい参道

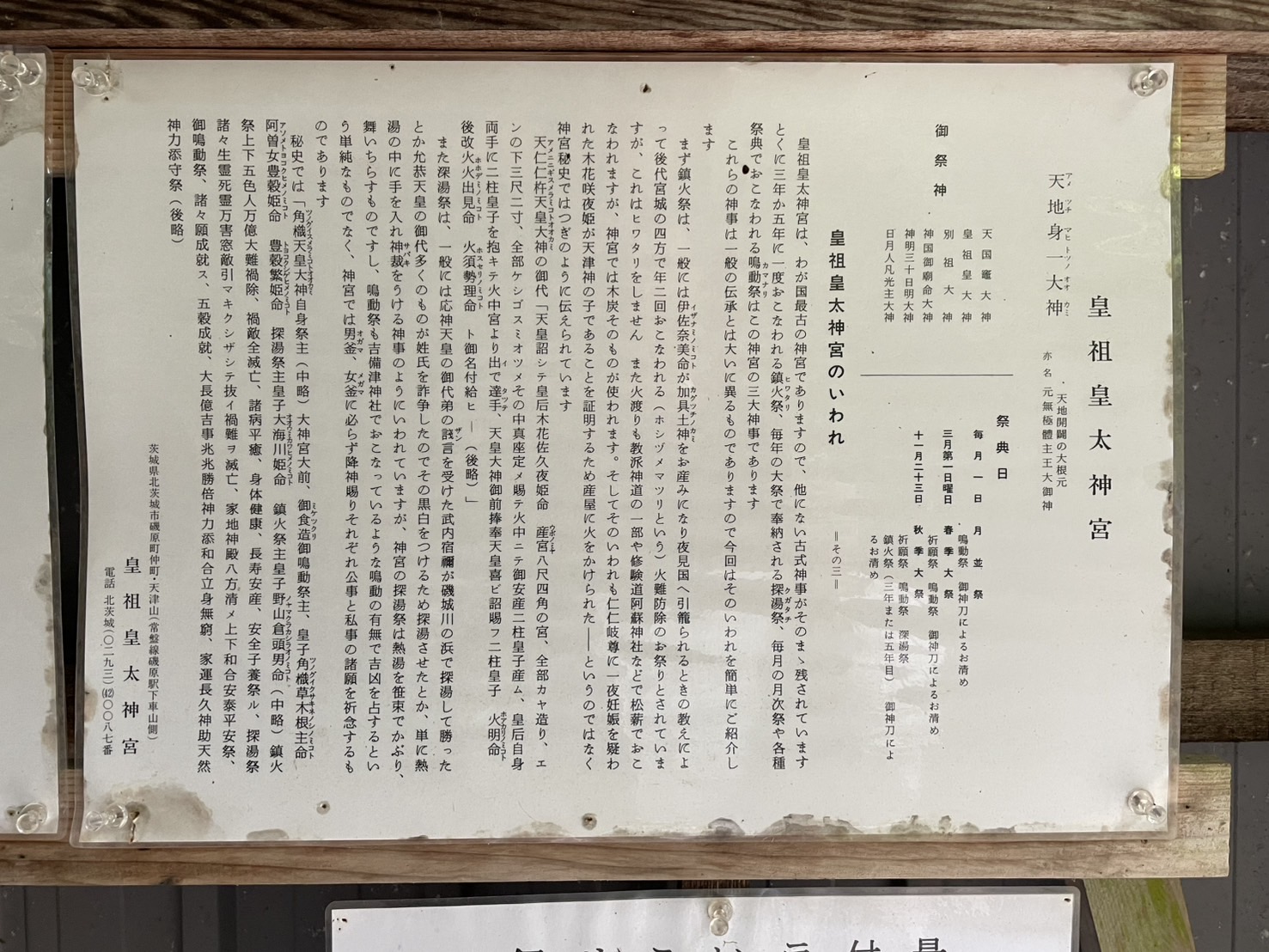

本殿は大きくないが、由来と参拝&組手の仕方が書いてある。

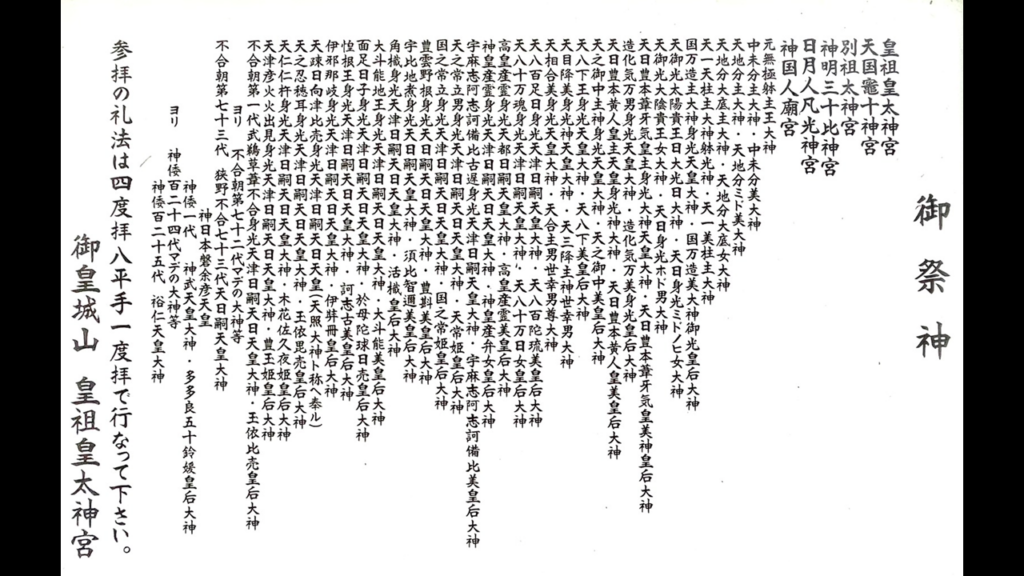

参拝方法は「四度拝八平手一度拝」。

参拝方法は「四度拝八平手一度拝」。

「御祭神」として、神霊密書や竹内文書にある、7次元、6次元、5次元の神々と上古25代の神々全員のご神名(33柱)と、その後の不合朝王朝から神倭王朝への変遷略歴が書かれていた。

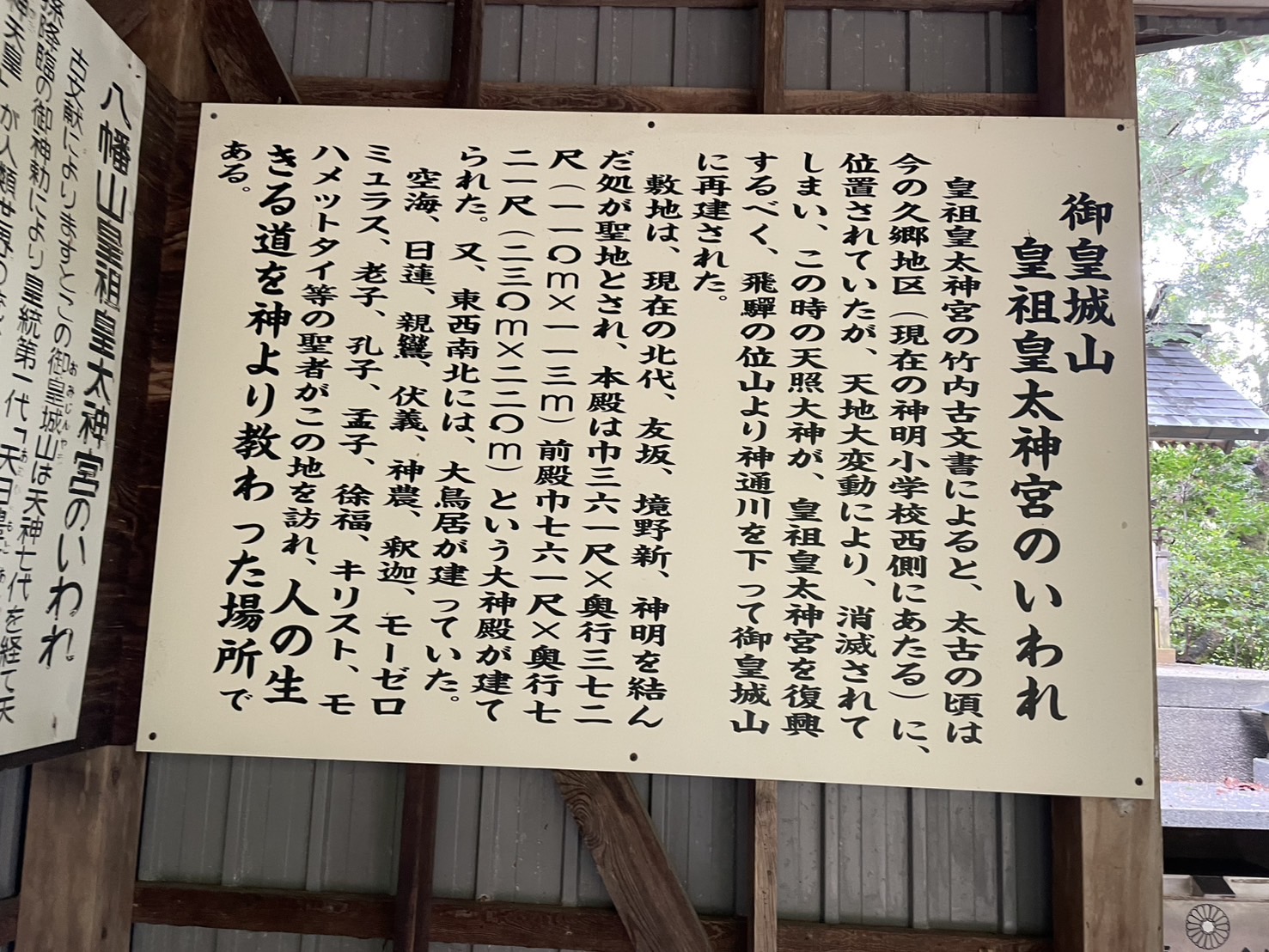

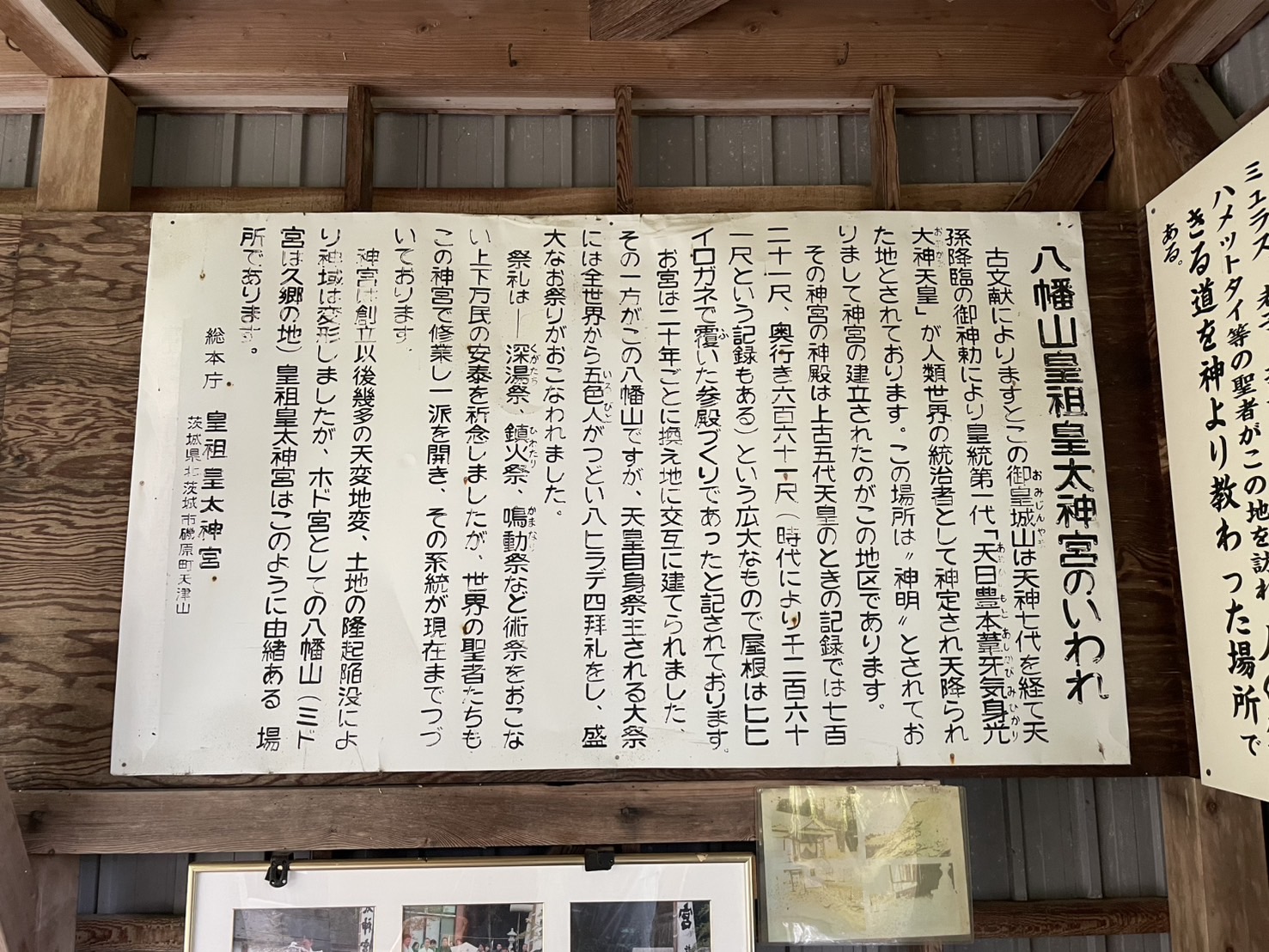

「八幡山皇祖皇太神宮のいわれ

古文献によりますとこの御皇城山は天神七代を経て天孫降臨の御神勅により皇統第一代「天日豊本葦牙気身光大神天皇」が人間世界の統治者として神定され天降られた地とされております。この場所は〝神明〟とされておりまして神宮の建立されたのがこの地であります。

その神宮の神殿は上古五代天皇のときの記録では七百二十一尺、奥行き六百六十一尺(時代により千二百六十一尺という記録もある)という広大なもので屋根はヒヒイロガネで覆いた参殿づくりであったと記されております。

お宮は二十年ごとに換え地に交互に建てられました。その一方がこの八幡山ですが、天皇自身祭主される大祭には全世界から五色人がつどい八ヒラデ四拝礼をし、盛大なお祭りが行われました。

祭礼は―ー深湯祭、鎮火祭、鳴動祭など術祭をおこない上下万民の安泰を祈念しましたが、世界の聖者たちもこの神宮で修行し一派を開き、その系統が現在まで続いております。

神宮は創立以後幾多の天変地変、土地の隆起陥没により神域は変形しましたが、ホド宮としての八幡山(ミド宮は久郷地)皇祖皇太神宮はこのように由緒ある場所であります。

総本庁 皇祖皇太神宮

茨木県北茨木市磯原町天津山 」

<異なる古式神事>

皇祖皇太神宮は日本最古の神宮で、祭式、行事、礼法など、一般の神道 神社と異なる古式神事がそのまま残され、異なるところが多々ある。特に、神宮の三大神事「鎮火祭(ひわたり)」「探湯祭(くがたち)」、「鳴動祭(かまなり)」は、一般の伝承とは大いに異なる。

「鎮火祭」は、一般には、伊佐奈美命(いざなみのみこと)が加具土神(かぐつちのかみ)をお産みになり、夜見国へ引篭られるときの教えによって、後代宮城の四方で年2回行われる(ホシヅメマツリという)火難防除のお祭りとされ、ヒワタリをしない。教派神道の一部や修験道阿蘇神社などでは、火渡りを松薪で行うが、神宮では木炭そのものを使う。

そのいわれも、仁仁岐尊に一度妊娠を疑われた木花咲夜姫が、天津神の子であることを証明するために産屋に火をかけたのではない。神宮秘史では――「天仁仁杵天皇大神(あめににぎすめらみことおおかみ)の御代「天皇詔シテ皇后木花佐久夜姫命 産宮(うぼのみや)八尺四角の宮、全部カヤ造り、エンの下三尺二寸、全部ケシゴスミオツメその中真座定メ賜テ火中ニテ御安産二柱皇子産ム、皇后自身両手に二柱皇子を抱キテ火中宮より出(い)で達手(たつて)、天皇大神御前捧奉天皇喜ビ詔賜フ二柱皇族子火明命(ほあかりのみこと)後改火火出見命(ほほでみのみこと) 火須勢理命(ほすせりのみこと) 御名付給イ-(後略)」

「深湯祭」は、一般には、応神天皇の御代弟の讒言(ざんげん)を受けた竹内宿禰が、磯城川の浜で探湯して勝ったとか、天皇の御代多くのものが姓氏を詐争したのでその白黒をつけるため探湯させたとか、単に熱湯の中に手を入れ神裁(さばき)をうける神事のようにいわれている。神宮の探湯祭は、熱湯を笹束でかぶり、舞いちらすもの。

「鳴動祭」も、吉備津神社で行っているような鳴動の有無で吉凶を占するという単純なものではなく、神宮では、男釜(おがま)、女釜(めがま)に必ず降神賜り、それぞれ公事と私事の諸願を祈念する。

秘史では――「角織天皇大神(つのぐいすめらみことおおかみ)自身祭主(中略)大神宮大前、御食造(みけつくり)御鳴動祭主、皇子角織草木根主命(つのぐいくさきねのしみこと) 阿曽女豊穀姫命(あそめとよこくひめのみこと) 豊穀繁姫命(とよこくしげひめのみこと) 探湯祭主皇子大海川姫命(おおうみかわひめのみこと) 鎮火祭主皇子野山倉頭男命(のやまくらかしらおのみこと)(中略)鎮火祭上下五色人万億大難禍除、禍敵全滅亡、諸病平癒、身体健康、長寿安産、安全子養祭ル、探湯祭諸々生霊死霊万害窓敵引マキクシザシテ抜イ禍難ヲ滅亡、家地神殿八方清メ上下和合安泰平安祭、御鳴動祭、諸々願成就ス、五穀成就、大長億吉事兆兆勝倍神力添和合立身無窮、家運長久神助天然神力添守祭(後略)」

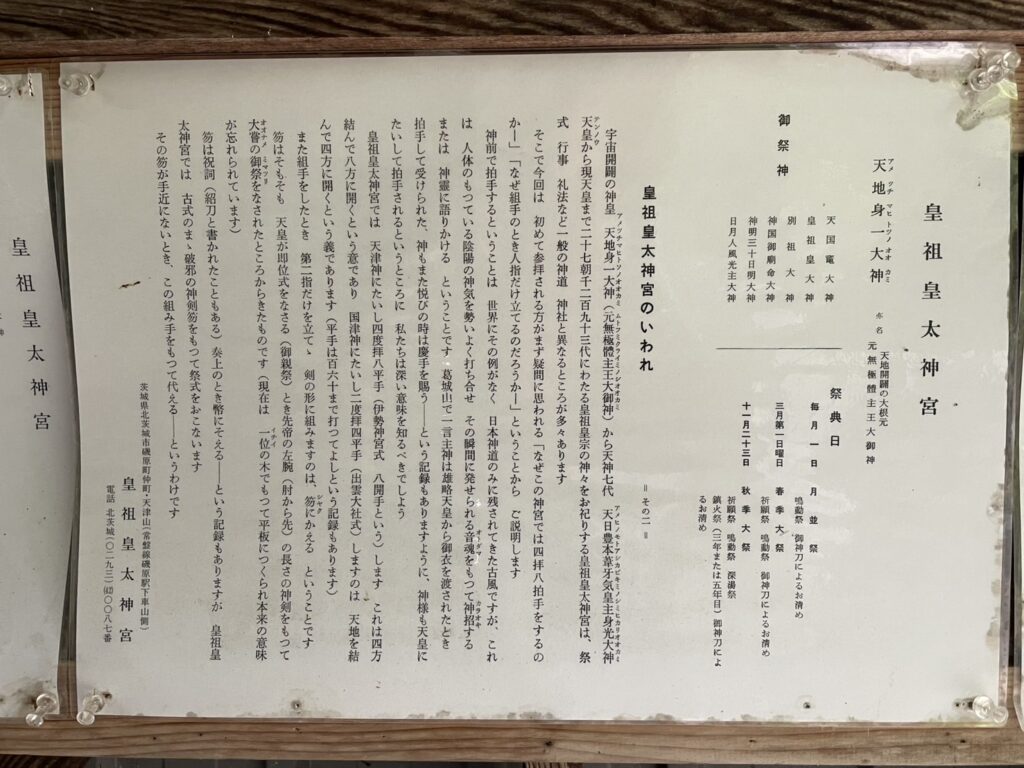

・「なぜこの神宮では四拝八拍をするのか」

神前での拍手は、日本神道のみに残されてきた古風で、人体のもっている陰陽の神気を勢い良く打ち合わせ、その瞬間に発せられる音魂(おとだま)をもって神招(からおき)する、または神靈に語りかけるということ。葛城山で一言主神が雄略天皇から御衣を渡されたときは、拍手して受けられた。神もまた悦びの時は慶手を賜う-という記録もある。

皇祖皇太神宮では、天津神に対し、四度拝八平手(伊勢神宮式 八開手という)する。これは四方結んで八方に開くという義で、国津神に対し、二度拝四平手(出雲大社式)するのは、天地を結んで四方に開くという義。(平手は160まで打ってよしという記録もある)

・「なぜ組手のとき人指だけ立てるのか」

組手をしたとき、第二指だけを立てて剣の形に組むのは、笏(しゃく)にかえるということ。笏は、天皇が即位式をなさる(御親祭)とき、先帝の左腕(肘から先)の長さの神剣をもって大嘗(おおなめ)の御祭(みまつり)をなされたところからきたもの。現在は一位の木でもって平板につくられ、本来の意味が忘れられている。笏は、祝詞(紹刀と書かれたこともある)奏上のとき弊にそえる-という記録もあるが、皇祖皇太神宮では、古式のまま破邪の神剣 をもって祭式をおこなう。その笏が手近にないとき、この組手をもって代える-というわけ。

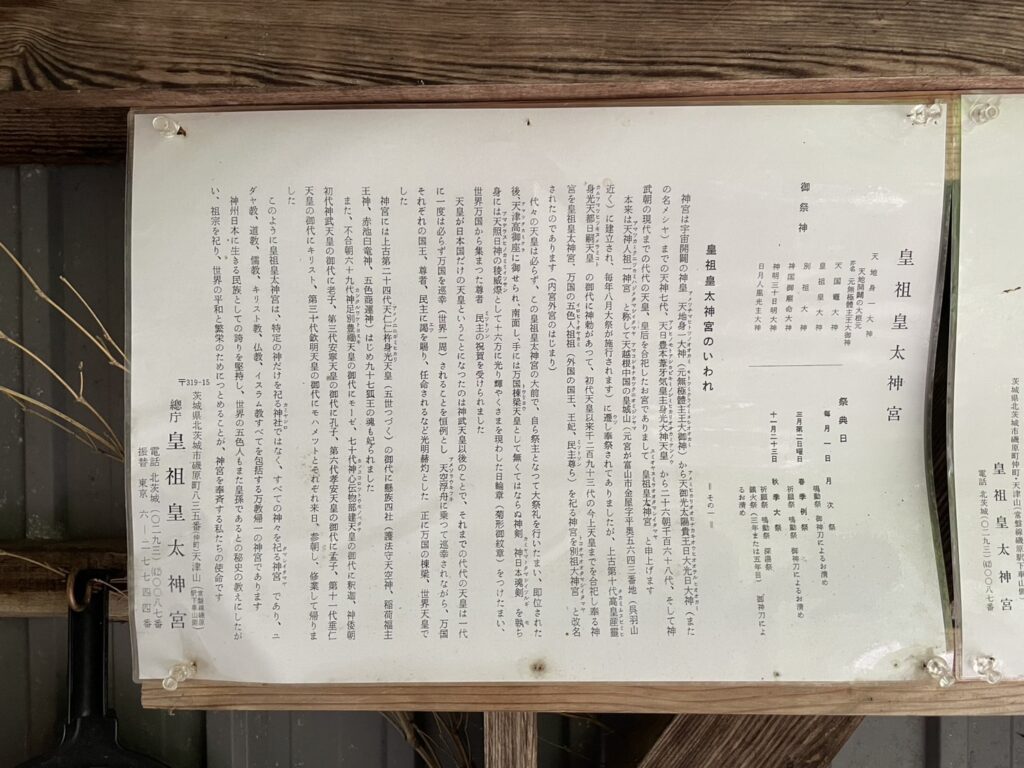

<祭神について>

(竹内文書は天皇の総数が多すぎるし、事柄の受け取りが神霊密書とは異なる記述もあって不確実と思われる。)

皇祖皇太神宮は、宇宙開闢の神皇 天地身一大神(あめつちまひとつのおおかみ)(元無極體主王大御神(もとふみくらいみのしおおかみ))から天神七代、天日豊本葦牙気皇主身光大神天皇(あめひのもとあしかびきみのしみひかりおおかみてんのう)から現天皇まで、27朝1293代にわたる皇祖皇宗の神々をお祀りする。

この世は、天神7代の神々によって造られ、第5代の夫婦神が初めて地球(岐阜県高山市船山)に降臨。第6代の夫婦神は、地球に滞在するための神殿を、高山市の位山に建てた。長い時が過ぎ、第7代の夫婦神の子が、天皇・皇后となって地球に定住して統治することになり、上古王朝が始まる。この時天皇は、神殿を位山から富山に移し、これが、現在の御皇城山の皇祖皇太神宮が祀られている一帯。

(※ 元宮は富山市金屋字平奥5643番地(呉羽山近く)に建立され、毎年8月大祭を施行)

上古第10代の御代に神勅があって、初代天皇以来、今上天皇までを合祀し奉る神宮を皇祖皇太神宮、万国の五色人祖祖(いろひとおやかみ/外国の国王、王妃、民主尊ら)を祀る神宮を 別祖大神宮(とこおやおおたましいたまや)と改名した。・・・内宮外宮のはじまり)

この地は、世界を統治する天皇が住まう聖地であり、すべての人類発祥の地だが、上古王朝の後半から始まった天変地異によって、日本を中心とする世界王朝は衰退し、崩壊して、跡形もなくなった。

皇祖皇太神宮は、特定の神だけを祀る神社(かみやしろ)ではなく、すべての神々を祀る神宮(たましいたまや)であり、ユダヤ教、道教、儒教、キリスト教、仏教、イスラム教すべてを包括する万教帰一の神宮。代々の天皇は必ず、皇祖皇太神宮の大前で、自ら祭主となって大祭礼を行って即位。その後、天津高御座(あまつたかみくら)に御せられ、南面し、手には万国棟梁(とうりょう)天皇としてなくてはならぬ神剣 神日本魂剣(かみやまとたましいつるぎ)を執(も)ち、身には天照日神の稜威燦(あまてらすひのかみみいつさん)として十六方に光り輝くさまを現した日輪章(菊型御紋章)をつけられて、世界万国から集まった尊者民主(みっとそん)の祝賀を受けられた。

不合朝69代 神足別豊(かんたるわけとよすき) 天皇の御代にモーゼ、70代 神心伝物部建(かんこころつとうものべたて)天皇の御代に釈迦、神倭朝初代 神武天皇の御代に老子、第3代安寧天皇の御代に孔子、第6代考安天皇の御代に孟子、第11代垂仁天皇の御代にキリスト、第30代欽明天皇の御代にモハメットと、それぞれ来日、参朝し、修業して帰ったとする。

天皇が日本国だけの天皇となったのは神武天皇以後のことで、それまでの代代の天皇は一代に一度は必ず万国を巡幸(世界一周)されることを恒例とし、天空浮船(あめそらうきふね)に乗って巡幸されながら、万国それぞれの国王、尊者、民主に謁(えつ)を賜り、任命されるなど光明赫灼とした、正に万国の棟梁、世界天皇だった。

宝永7年の富士山大噴火の時、大洪水が起きて、富山の皇大神宮は跡形もなく流されたが、三種の神器は土に埋められていて、守られたという。

<皇祖皇太神宮天津教>

皇祖皇太神宮は、明治43年(1910年)に、竹内巨麿が茨木県で再興した天津教に属し、来歴は竹内文書に詳しい。昭和前期に強勢を誇った御嶽教系の流れをくむ宗教団体で、「天津教」(あまつきょう)」と略称されることもある。

竹内巨麿は、祖父より譲り受けた、古文献(竹内文書)や、真正な神器とされる神宝の正当な認知や、皇祖皇太神宮の国家による日本国の再興を求め、1900年に茨城県において御嶽教天都教会を開いた。

1911年に本殿や拝殿を新築し、徐々に活動の範囲を広げ、1929年には茨城県、福島県、東京、千葉県などで信者を1万数千人を擁するまでになる。 しかし、1929年詐欺事件で検挙された明道会岸一太の著作中に竹内文書の一部が掲載されていたことや、教団から竹内文書や教団の神宝を認知するよう宮内省に働きかけがあったこと、さらに、1930年に前出の岸一太の関連で、警視庁が詐欺容疑で竹内巨磨らを取り調べるも、不起訴。 1932年、内務省特高警察が竹内巨磨を拘引、不敬の言動により同年6月、菊花紋章類似図形の使用禁止、神宝拝観禁止の処分をし、神社の鳥居撤去を余儀なくされた(第一次天津教弾圧事件)

その後、御嶽教を離れ、合資会社天津教大司庁を設立するなどして活動を続けるも、1936年2月13日朝、茨城県多賀郡磯原町にて竹内巨麿らが不敬罪、文書偽造行使、詐欺容疑で逮捕された。 主な逮捕理由は、世界天皇史観ともいうような神話と、異質な神代史、皇統譜を説き、その神宝をもって真正の三種の神器と称するなど、神宮や皇統の尊厳をそこなう不敬な思想が含まれていること、その思想が、国体明徴や現状打破を主張する国家主義者や国粋主義者、軍人の関心を引き付けたというもの。

1937年12月11日、逮捕者15名中、竹内巨麿のみが不敬罪で起訴。1942年3月16日、一審不敬罪有罪判決。上告。1944年12月12日、大審院無罪判決、結審。判決では、「この問題は裁判所の権限を超えた宗教問題である」、あるいは「単なる証拠不十分である」として、無罪が宣告される(第二次天津教弾圧事件)。

裁判で提出された竹内文書約4000点は、太平洋戦争の空襲により焼失した。

教団としては決して大規模ではなかったが、その神宝や文献を見学、調査に訪れた学者や軍人はかなりの数にのぼり、当時その思想的影響力は無視できないものがあった。天津教最盛期時には、荒木貞夫、有馬良橘、一条実孝、川村竹治、下中弥三郎、塩野季彦、頭山満などの有力軍人・政治家の信奉者がいたという。

終戦後の1946年、宗教法人令により宗教法人「大日教」に改め、1949年、「天津教」と再改名するが、1950年に今度は超国家主義的思想を有する団体としてGHQから解散を命じられる。

1952年、宗教法人法による宗教法人「皇祖皇太神宮天津教」として再発足。1965年、教団創設者で、管長(教団代表)の竹内巨麿が逝去し、子息の竹内義宮(1999年死去)、孫の竹内康裕が管長の座を引き継ぎ、現在に至る。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)