<ヲシテ文献>

ヲシテ文字で書かれた書物のことをヲシテ文献と言い、「ホツマツタエ」の他、右大臣系列のものが書き残した「ミカサフミ」全64アヤもあるが、「ミカサフミ」は 8アヤ分しか発見されていない。

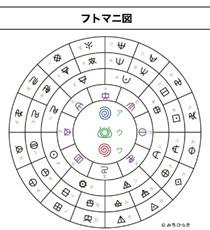

また、存在は確認されているが、「カクノフミ」は未発見。発見された「フトマニ」という書物は「カクノフミ」の一部だと考えられている。

「フトマニ」は、天上の高天原のサゴクシロ宮に鎮座する四十九神の座席図を五十一文字で表わしたもの。

<抒情詩「ホツマツタエ」>

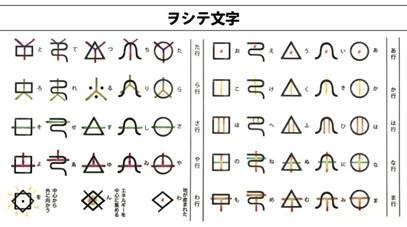

「ホツマツタエ」は、神代文字の一種「ヲシテ文字」で書かれた古代大和ことばで綴られた一万行に及ぶ叙事詩。縄文時代末期の紀元前2~300年頃、漢字が日本に入ってくる前からあったとされる古代文字「ヨシテ文字」で書かれており、ホツマツタヱは40アヤの全巻すべてが発見されている。

縄文後期中葉から弥生、古墳前期まで約一千年の神々の歴史・文化(天地開闢から景行天皇まで)を五七調の長歌体で綴る。作者は、前半天の巻・地の巻をクシミカタマ(神武時代の右大臣)が、後半人の巻をオオタタネコ(景行天皇時代)が、編纂、筆録と記されている。

多くの渡来人が日本へ渡ってきたことから、日本古来からある風紀が乱れ、言葉も乱れ始めていた。それを取り締まっていたのが、大物主(左大臣)・倭建命(ヤマトタケルノミコト)で、ホツマツタヱではヤマトタケル。倭建命から相談された、倭建命の父・ヤマトオシロワケ(景行天皇)は、国の始まりの記紀「ホツマツタヱ」を残すことにしたという。

昭和41年、神田神保町の古本屋で写本が再発見された。発見された当時は3巻のみだったが、残巻の捜査がなされ、四国宇和島の旧家小笠原家で全巻が揃った。平成4年には、滋賀県高島市の日吉神社からホツマツタヱ全巻の親写本が発見された。その存在は江戸中期までしか遡ることができないため、日本の歴史学会は偽書と評価し、認めていないが、記紀の原典となった真書であるとする研究者も増えている。

最近は、西暦712年の「古事記」、それを改訂して8年後にかかれた「日本書紀」の原典となった真書であるとする研究者も増えており、古事記や日本書紀で意味がわからなかったことが解説されているので、日本の風習や習慣が理解できるようになるという。

<ホツマツタエと記紀との違い>

記紀(古事記、日本書紀)には、富士山がまったく登場しない。ホツマツタヱ(秀真伝)では、富士山はアマテルカミが生まれた重要な場所としているが、記紀ではそういったエピソードはなし。ホツマタエで、アマテルカミは実在した男性のアマカミ(天皇)であると記述されているが、記紀では女性の神になっている。

「ホツマツタエ」の研究者、いときょう氏によると――古事記は、古代の大きな権力闘争だった壬申の乱(672年)からわずか数10年後に記紀は成立していることから、権力闘争が何らかの影響を及ぼした可能性がある。また、記紀の成立には、中国や朝鮮などからやってきた渡来人が協力している形跡があり、これが記述の違いに影響しているのではないか。神という漢字が入ってくる前から、日本人はカミという言葉をもっていた。ホツマツタヱを勉強すると、縄文時代のカミとは指導者の意味だったとわかってくる。(古代日本では、天皇はアマカミと呼ばれていた)古代日本社会にはカミ、トミ、タミという分業体制があった。カミはリーダー(指導者)のことで、トミはリーダーの言葉を咀嚼し、タミに伝える役割。タミはトミに教わりながら、働く人々のこと。カミ、トミ、タミは身分制というよりは分業体制のイメージに近いものだった。

明主様『天照大神は女で、父君が伊都能売尊で、天照天皇の皇后で、天照皇后が天照大神である。天照天皇はある事情で葬られた。』

伊都能売尊が日本を去られた後、次男の天照天皇が即位するが急逝。止むなく皇后の天照皇后が即位―→ 天照大御神(天照大神)と。

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)