飯道神社(いひみちじんじゃ、はんどうじんじゃ)は滋賀県甲賀市にある神社。近世以前の神宮寺であった飯道寺とともに修験霊場として知られていた。

WEBサイト< https://jinja-net.jp/handou-jinja/ >

社名

現在の神社の公称は「いひみちじんじゃ」。「いひみち(いいみち)」の読みは『延喜式』にある訓注によるものであるが、中世以降、飯道寺(はんどうじ)が著名となったため、それに引かれて「はんどうじんじゃ」とも読まれるようになったらしく、地元を始め後者で呼ばれることも多い。

祭神

- 伊弉冊尊

- 速玉男命

- 事解男命

本来の祭神は原始山岳信仰の対象である飯道神であったが、現祭神は後世に熊野修験の影響から勧請されたものと推定される。

歴史

滋賀県甲賀市の飯道山(はんどうさん、標高664メートル)に鎮座する。祭神として穀物神の宇賀御魂神および、弁財天を習合する飯道権現が挙げられている(『飯道寺古縁起』)[6]ことや、飯道山を水源とする水への民俗信仰が伝わることから、山麓住民による分水信仰があったことがうかがわれる。

和銅年間に熊野本宮から分霊したと伝えられる。古くは宝亀2年(771年)の勅符に封戸1戸を与えられたとあり、『三代実録』元慶8年(884年)3月27条には従四位下に昇階したとの記述が見られる。紫香楽宮の造営や奈良東大寺大仏殿の修覆に際して信楽杣産の木材が用いられたことに因み、飯道権現を信楽杣の森林支配の神とする国家の承認が封戸の授与や飯道権現の祭祀に結びつき、さらには東大寺二月堂守護神として飯道権現が祭られることにつながったと考えられている。

久安2年(1146年)に「飯道権現」の勅額を受け、中世には油日大明神とともに甲賀郡の住人に崇敬された。戦国期には甲賀忍者の修行の場でもあったという。明治の神仏分離により、神宮寺であった飯道寺は廃寺となり、飯道神社は村社に列せられた。

飯道山は全山が花崗岩からなり、西覗き岩・不動押し分け谷・蟻の塔渡し・胎内くぐり・鐘掛岩などの奇岩が各所にあって、1951年(昭和26年)に再興された飯道山行者講の修行場となっている。山上には、往時の遺構が他にものこり、飯道寺跡・行者堂・弁天堂・五院跡・木喰上人応其墓などがある。

文化財

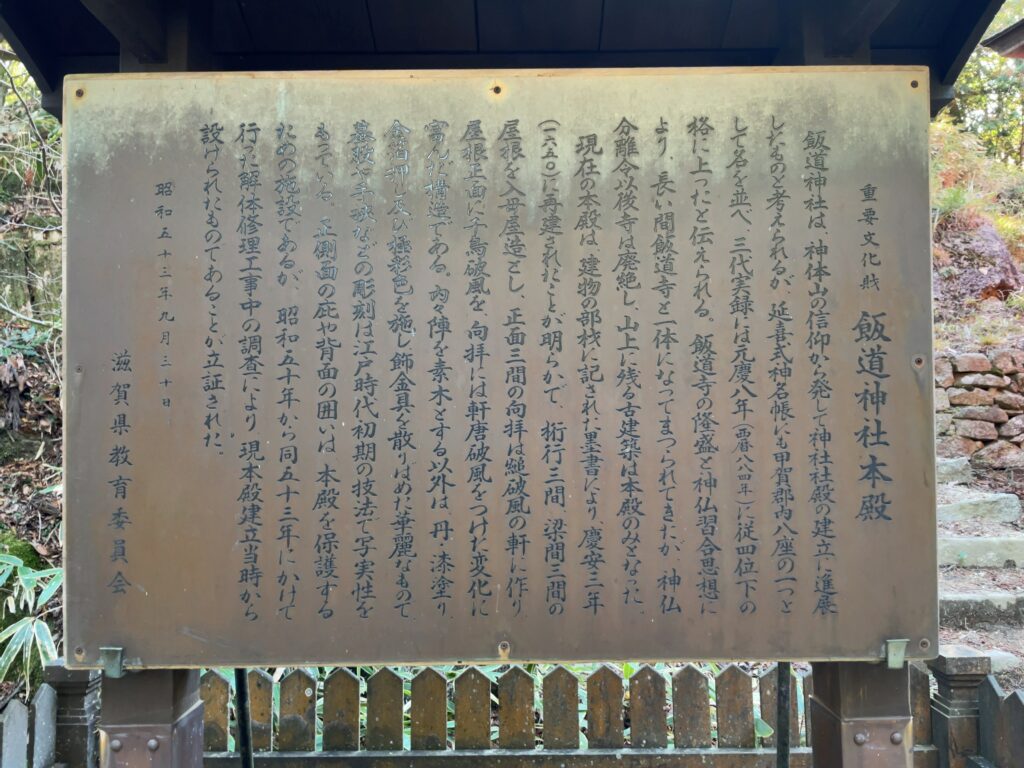

- 飯道神社本殿

国の重要文化財(1925年〈大正14年〉4月24日指定)。入母屋造檜皮葺き、慶安2年(1649年)再建。1982年(昭和57年)2月16日、附指定に宮殿(くうでん、厨子)3基、棟札2枚、銘札4枚、古材3点が追加された。1975年(昭和50年)から1978年(昭和53年)に解体修理工事が実施された。

- 懸仏 – 1038点。附指定に関係遺品70点。最古のものは建長4年(1252年)の銘がある。県指定有形文化財(美術工芸品、1979年〈昭和54年〉3月30日指定)。

- 毛彫阿弥陀如来 – 平安時代後期

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)